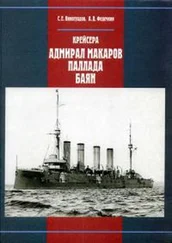

Весь следующий день корабль напряжённо ожидал боя. Куйваст почти опустел — через Моонзунд на север ушли все вспомогательные суда, гидроавиатранспорт «Орлица» и большая часть миноносцев, за исключением нескольких дозорных при «Славе». День ожидания прошёл без перемен. Перед полуднем 8 августа командир линкора С. С. Вяземский собрал на шканцах приунывшую от беспросветных мыслей команду и произнёс перед матросами пламенную речь о долге, чести и грядущей славе, после чего отослал «повеселевших и приободрённых» людей обедать. Не прошло и трёх часов после этого, как на линкоре получили сведения об оставлении немцами Рижского залива — понеся чувствительные потери в корабельном составе, в отрыве от своих баз снабжения и не имея перспективы удержать за собой захваченный водный район в отсутствие оборудованного пункта базирования, противник увёл свой флот вторжения назад в Балтику.

После ухода немцев. Окончание кампании 1915 г.

Действия «Славы» на Ирбенской позиции летом 1915 г. практически подтвердили невозможность конкурирования её 12-дм артиллерии по дальнобойности с главным калибром германских линкоров. Современники «Славы» — германские додредноуты классов «Дойчланд» и «Брауншвейг» (последние участвовали в артиллерийском обеспечении минно-тральной операции в Ирбенах 26 июля 1915 г.) — имели возможность открывать по ней огонь с дистанции 87,5 кб.

Во время второй попытки прорыва 3 и 4 августа, когда артиллерийскую поддержку германских тральщиков осуществляли уже дредноуты «Позен» и «Нассау», «Славу» ещё более отодвинули от границы безопасного применения её тяжёлых орудий — дальность действия 11-дм калибра противника составляла уже 110 кб. Столкнувшись с фактом значительно большей дальности действительного огня немцев, командир «Славы» С. С. Вяземский, дабы не демонстрировать неприятелю реальную дальность своих 12-дм орудий (менее 80 кб) и, таким образом, не утвердить его во мнении о фактическом бессилии своего корабля препятствовать тралению, оставаясь необстрелянным, 26 июля и 4 августа огня вообще не открывал. Импровизация с искусственным креном в 3,5° на не стреляющий борт, позволявшая увеличить дальность до 90 кб, в долгосрочный расчёт идти не могла — во-первых, она не решала вопроса в принципе, во-вторых, осложняла применение оружия в неординарных условиях крена.

Поскольку «Слава» на ближайшую перспективу оставалась основным элементом дальней артиллерийской обороны минных заграждений в Ирбенах и Рижском заливе, в МГШ и ГУК, по настоянию командования флотом, был поднят вопрос о доведении материальной части её установок до соответствующего уровня. Он решался по двум направлениям:

1. Модернизация 12-дм установок с доведением угла вертикального наведения до 25° и

2. Создание снарядов, обладающих существенно повышенной дальнобойностью по сравнению с имевшимися на вооружении 12-дм и 6-дм снарядами «образца 1907 г.».

Для реализации первого направления был составлен проект переделки 12-дм установок «Славы» на основе уже имеющихся станков, у которых менялись зубчатые сектора наведения на новые, удлинённые. Заряжание, как и прежде, осуществлялось на постоянном угле 0°.

Решение второй задачи требовало проведения более комплексных мер. В условиях военного времени проблему увеличения дальнобойности приходилось разрешать в зависимости от следующих обстоятельств:

1. Возможности изготовления новых, более длинных снарядов.

2. Необходимости переделки уже существующих снарядов.

3. Необходимости сохранения фугасности.

В установках всех додредноутов, имевших на вооружении 12-дм/40 артиллерийские системы, применение новых снарядов (470-кг «образца 1911 г.») было неосуществимым. С одной стороны, этому препятствовала конструкция зарядников и линий подачи, рассчитанных на малую длину (3,2 калибра) снарядов «образца 1907 г.», с другой — невозможность быстрого освоения промышленностью, и без того перегруженной срочными военными заказами, и развёртывание ею крупносерийного производства тяжёлых снарядов новой конструкции. Выход из положения был найден в том, что на головной части снарядов «образца 1907 г.» предложили выполнять резьбу для навинчивания латунного баллистического наконечника. Этим длина снаряда доводилась до 47,6 дм (1209 мм, или без малого 4 калибра), а радиус его головной части — до 6 калибров. Наконечники приходилось хранить на корабле отдельно от снарядов и навинчивать на них уже в башне у самого орудия непосредственно перед досыланием в него снаряда. Скорострельность при этом уменьшалась втрое.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу