По всей видимости, Людовик воспользовался отсутствием Гостомысла, которое и позволило хотя бы ненадолго привести к покорности славянских князей. Так как среди них Гостомысла не оказалось, это открывало возможность признать его погибшим. В то время возраст Гостомысла вряд ли позволял ему лично участвовать в боях. Если его внук Рюрик от средней дочери родился в начале IX в., то в 844 г. Гостомыслу было немало лет. К тому же он был, очевидно, поглощен делами своих владений у славян приильменских, как позволяет заключить Ипатьевская летопись.

Дату кончины Гостомысла она не сообщает. Но под 862 г. в анналах упомянуто о главенстве у бодричей Добромысла, следовательно, Гостомысл скончался ранее. В "Повести временных лет" 862 г. датировано приглашение Рюрика, которому предшествовало изгнание "варягов" и внутренние раздоры. Это заставляет отнести смерть Гостомысла к самому началу 860-х или концу 850-х годов. Если же принимать разделяемую многими историками поправку хронологии "Повести" на шесть лет, которую обосновал в свое время В. Г. Васильевский, то следует считать, что Гостомысл скончался около середины 850-х годов.

Фульдская хроника писалась Рудольфом до 863 г. Узнав, что Гостомысла действительно уже нет в живых, тенденциозный хронист, не смущаясь, мог трактовать смерть вражеского короля как впечатляющий успех своего повелителя во время малорезультативного на самом деле похода против славян в 844 г. В действительности смерть Гостомысла наступила от естественных причин и не в Западной Прибалтике, а на новгородской земле. Об этом свидетельствуют данные ряда русских источников — фольклорных и летописных» [24] Азбелев А.Н. Гостомысл // Варяго-русский вопрос в историографии. М., 2010. С. 600—601.

.

Далее Азбелев заключает: «Общественный статус Гостомысла у прибалтийских славян был настолько значителен, что побуждал даже враждебного хрониста называть его королем (rex). Прибытие этого лица в пределы будущей Новгородской земли естественно связывать с усилением немецкого натиска на земли славян, в частности — на государство ободритов. Переселялся оттуда на берега Ильменя, очевидно, далеко не один Гостомысл. Причины же такой миграции не уменьшались, а возрастали. Начавшись, вероятно, еще при Карле Великом, она подсказывала путь и Гостомыслу. Биография этого деятеля, хотя и доступная гипотетическому выяснению лишь фрагментарно, может служить иллюстрацией того, какова могла быть вообще этническая предыстория значительной части населения Новгородской земли» [25] Там же. С. 602.

.

Известна даже легендарная могила Гостомысла на Волотовом поле, расположенном в нескольких километрах от Новгорода. Название этого поля может иметь двоякое происхождение: с одной стороны — волотами (или велетами) в древности называли великанов и богатырей, а с другой — одно из самых грозных племен балтийских славян называлось велетами.

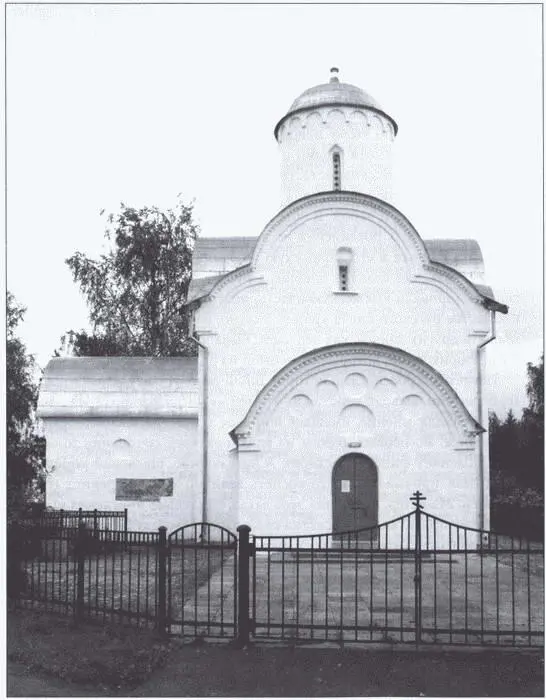

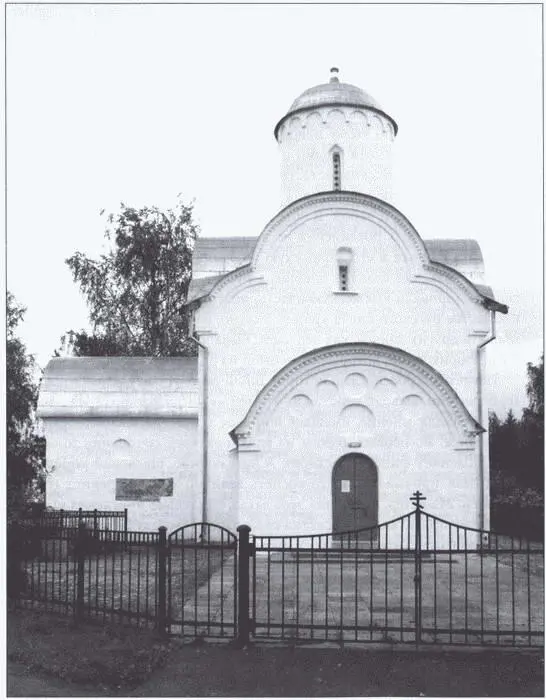

В летописи Николо-Дворищенского собора есть прямое указание именно на это место: «Когда умер Гостомысл, сын Буривоя, когда проводили его достойно всем великим Новым городом до места, называемого Волотово, и тут погребли его». Похоронив своего вождя, новгородцы пригоршнями насыпали на его могиле холм. В начале XIX века археолог Ходаковский раскопал здесь большую сопку, которую назвали могилой Гостомысла, а в 1821 году этнограф Чарноцкий произвел раскопки на небольшой сопке недалеко от церкви Успения Богородицы и обнаружил костные останки животных и угли, которые могли быть остатками погребальной тризны» [26] Коваленко Г., Смирнов В. Указ. соч. С. 17.

(рис. 4).

Нельзя, конечно, достоверно утверждать, что речь действительно идет о реальной могиле Гостомысла, но мы не раз убеждались, что часто легенды подтверждаются историческими данными, как это случилось с находкой легендарной Трои, благодаря скрупулезному анализу гомеровской «Илиады».

Рис. 4. Великий Новгород. Церковь Успения Богородицы на Волотовом поле

В «Космографии» С. Мюнстера и «Записках о Московии» С. Герберштейна, вышедших в середине XVI века и отражавших древние европейские традиции и представления, сказано, что родиной варягов является южнобалтийская Вагрия. Что касается Рюрика, то первый считал его вагром, а второй вандалом (германские источники часто называют балтийских славян «венедами» и «вандалами»). Герберштейн вполне логично заключает по этому поводу: «Вандалы не только отличались могуществом, но и имели общий с русскими язык, обычаи и веру, то, по моему мнению, русским естественно было призвать себе государями вагров, иначе говоря, варягов, а не уступать власть чужеземцам, отличавшимся от них и верой, и обычаями, и языком». Эту бы логику да в уста современных российских исследователей, продолжающих упорно называть Рюрика и его варяжскую дружину скандинавами. Необходимо отметить, что славяне вообще, а русы в частности, необыкновенно сакрализировали княжескую власть, поэтому представить себе чужака в качестве русского князя крайне сложно. Князей могли изгонять, приглашать других князей, как это часто бывало в Новгороде, но это всегда были Рюриковичи, которые сами были из рода Гостомысла.

Читать дальше