Электрические генераторы суммарной мощностью 735 кВт и рабочим напряжением 225 В. Три генератора отбирали мощность от 200-кВт турбины, находились перед турбинными отделениями на уровне магазинной палубы. Каждый корабль также нес аварийный генератор мощностью 135 кВт, приводимый в действие дизельным двигателем.

Планировавшийся радиус действия кораблей 8000 миль при экономическом 14- узловом ходе достигался при запасе топлива 2470 т. На практике дальность составила только 7000 миль, что объяснялось перегрузкой корабля, его возросшей осадкой и водоизмещением. Например, «Начи» при водоизмещении 12000 т, двигаясь со скоростью 13,9 уз, расходовал в час 4,25 т топлива, а «Хагуро» при таком же водоизмещении и скорости 14,29 уз расходовал в час 3,53 т мазута.

Масса двигательной установки достигала 2730 т. Например, для «Начи» расклад массы был таков: турбины 268 т, редукторы 172 т, валы и винты 215 т, вспомогательные устройства 140 т, котлы 625 т, трубы и кожуха 75 т, трубопроводы 235 т, вода в котлах и масло 745 т, прочее 75 т.

Четыре трехлопастных винта диаметром 3,85 м. При движении полным ходом винты вращались со скоростью 320 об./мин. Один сбалансированный руль имел площадь пера 19,83 кв. м.

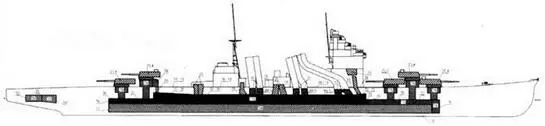

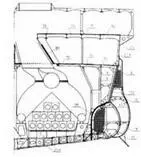

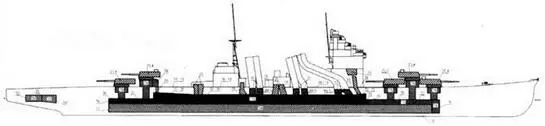

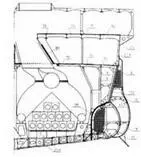

Схема бронирования крейсеров типа "Миоко" (мм)

Разрез корпуса "Миоко"

К окончанию постройки

После модернизации 1936 г.

После модернизации 1941 г.

Крейсерская двигательная установка оказалась необычайно трудоемкой в эксплуатации, поэтому крейсера оснастили системой электрической трансмиссии и двумя малыми индуктивными турбинами, обеспечивающими плавный переход от экономического хода к полному ходу. Турбины подключили к внутренней паре винтов. Контрольно-маневровые помещения двигательного отделения получили новое оборудование.

Турбины

Малые индукционные турбины, установленные в середине 30-х гг., были сняты, так как не решали полностью вопроса о переходе с крейсерской скорости на полный ход. На их место поставили приспособление, подающее отработанный пар из носовых крейсерских турбин на часть высокого давления кормовых турбин. Благодаря этому вращались винты на всех четырех валах, что повышало экономичность всей двигательной установки.

Котлы

В котлах заменили трубы, а в шести котлах установили систему перегрева пара. Котлы оборудовали новыми, более экономичными форсунками, заметно улучшили вентиляцию котельных отделений. Все доработки позволили сократить расход топлива. Снова заменили оборудование контрольно- маневровых постов. Вместо голосовых трубок котельные оснастили телефонами.

Дальность плавания

Максимальный запас топлива, вмещающийся в основные баки сократили с 2472 до 2214 т. При этом появилась возможность брать дополнительные 480 тонн топлива в отсеки новых булей. После завершения модернизации ожидалось, что дальность плавания достигнет 8500 миль при движении экономическим ходом 14 узлов. Фактически дальность плавания составила 7900 миль.

Эффективная дальность плавания у «Миоко» была еще ниже — всего 7463 мили.

Генераторы

Мощность генераторов повысили с 735 кВт до 1250 кВт за счст замены старых на новые, более производительные, а также установку дополнительного пятого генератора, размещенного на средней палубе между котельными отделениями №№ 5 и 6.

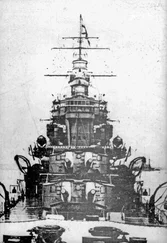

«Асигара», вид с бака в сторону башен ГК и рубки. Перед башней № 1 растянут тент, защищающий экипаж от палящего солнца.

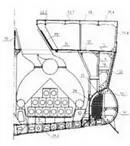

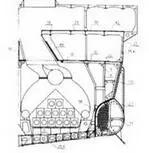

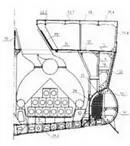

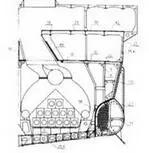

Бронирование

Примененная на крейсерах типа «Миоко» система бронирования эффективно защищала корабль ог 155-мм снарядов при средних дистанциях боя. Кроме того, бортовое бронирование было спроектировано таким образом, что дополнительно усиливало продольную жесткость корпуса.

Бортовой бронепояс на протяжении всей длины имел толщину 102 мм и был изготовлен из стали NVNC, наклоненной под углом 12 гр к вертикали. Бронепояс проходил от носовых до кормовых артиллерийских погребов. В носовой части длина броневого пояса составляла 24,75 м, а высота 2 м. В центральной части длина 81,65 м. высота 3,5 м, а в кормовой части длина 17,20 м при высоте 2 м. За исключением района машинного и котельного отделений пояс достигал высоты средней палубы. При планированном водоизмещении 2/3 от боевого (11850 т), пояс возвышался над конструктивной ватерлинии на высоту 0,46 м (на носу и корме). Но на практике оказалось, что бронепояс выступает над водой всего лишь на 30 см на носу и корме, и на 1,80 м в центральной части борта.

Читать дальше