* Основными материалами при описании боя служило донесение Эбергарда о бое и описание, составленное В. Смирновым. (Прим. авт.)

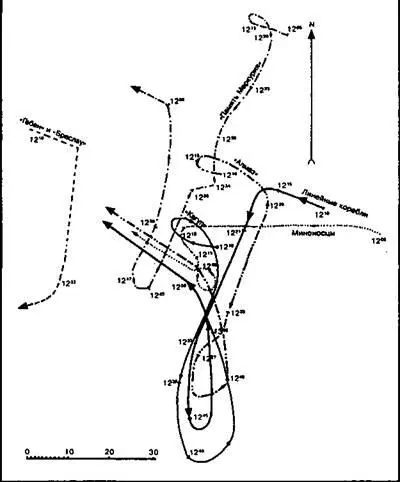

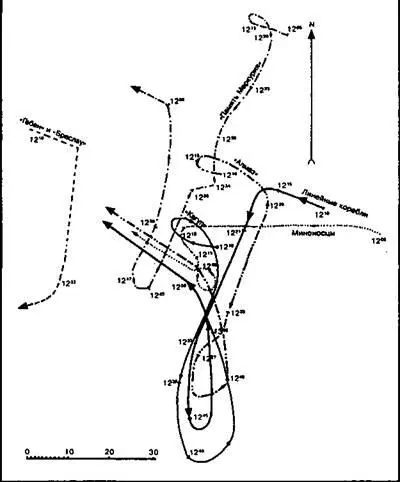

Схема маневрирования кораблей в бою у мыса Сарыч 5/18 ноября 1914 г.

Но разделение флота, даже в походном порядке, противоречило организации артиллерийской службы. Принцип "централизованного" управления огнем требовал, как жесткое правило, маневрирования флота в одной кильватерной колонне с точным удержанием места в строю. Момент незаконченного перестроения при открытии огня срывал организацию централизованной стрельбы. Флот не мог разделиться, корабли были привязаны друг к другу, и вместе — к кильватерной колонне.

Командующий флотом шел на головном корабле, но управляющий централизованным огнем — на “Иоанне Златоусте”, втором в линии. Командующий флотом и командующий главным оружием, артиллерией, были разделены, находясь на разных судах. Сделано было это, исходя из соображений, что второй корабль будет менее подвержен огню противника, его средства связи будут более сохранены, а артиллерист относительно спокойно сможет управлять огнем бригады. Таким образом, инициатива маневрирования была у адмирала, ведение огня — у артиллериста. Их поступки могли оказаться несогласованными; мало того, они могли противоречить друг другу *. Наконец, сама система централизованного огня" предъявляла для дальнейшего маневрирования флота жесткие требования, лишающие боевую организацию основного свойства, необходимого в сражении — гибкости. В данном случае, при бое целого соединения с одним кораблем это чрезвычайно осложняло действия первого **.

Таким образом, походный строй линейных кораблей и организация управления ими предопределяли, во-первых, длительное развертывание, во-вторых, негибкость флота в бою, и наконец, в-третьих, возможность дезорганизации командования.

Но, помимо линейных кораблей, в составе флота были четыре дивизиона миноносцев, среди них 1 — й из новейших эскадренных миноносцев типа “Дерзкий”, имевших 35-узловой ход и сильное минное вооружение; это были единственные корабли, обладавшие значительным преимуществом в скорости перед “Гебеном”, как раз те, которые могли взять на себя задачу поиска и преследования его, смелой атакой задержать или вынудить его на повороты и маневрирование, с целью обеспечить развертывание и артиллерийский бой в выгодных условиях собственным линейным кораблям, столь медленным в своих движениях и столь негибким в своей организации.

* Вот она, эта зловредная тенденция, которая имела место на русском флоте, следствие чисто артиллерийского понимания тактики морского боя! Командующий как бы отстранен от артиллерии: он — от себя, и артиллерия — в себе. Последствия такой организации не могли не сказаться в бою! (Прим. авт.)

** Главным доводом в пользу “централизованной стрельбы”, культивировавшейся на Черноморском флоте, было соображение о необходимости всем кораблям сосредотачивать огонь no Гебену, при каковом условии флот мог осуществить превосходство огня перед последним. В пользу этого стремления было пожертвовано многими другими требованиями тактики и, прежде всего, гибкостью маневрирования. Насколько искусственна была организация централизованной стрельбы, насколько она мало была сообразована с боевой обстановкой, показал последующий бой. Но это можно было предвидеть и раньше. (Прим. авт.).

"После трехдневного похода, имевшего целью уничтожение портовых сооружений в Трапезунде, осмотр прибрежных вод Анатолии и постановку минных заграждений у нескольких пунктов ее побережья, флот возвращался в Севастополь."

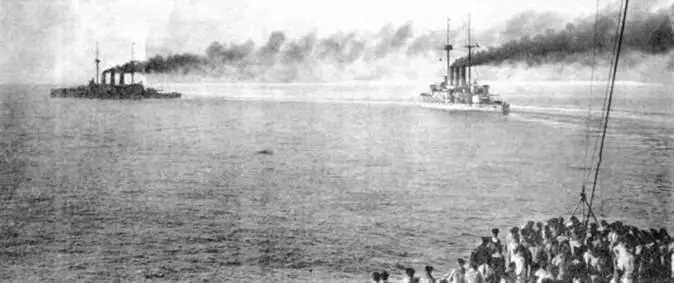

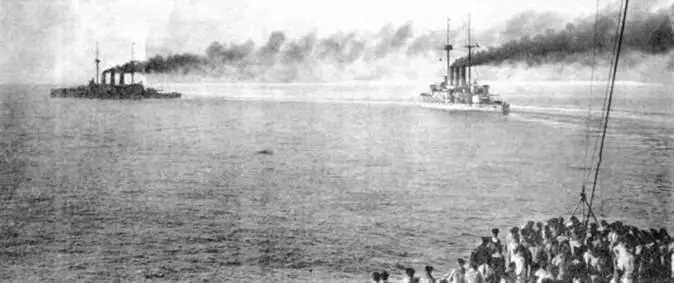

На фото слева и вверху: линкоры Черноморского флота в бою у мыса Сарыч. 5/18 ноября 1914 г.

Читать дальше