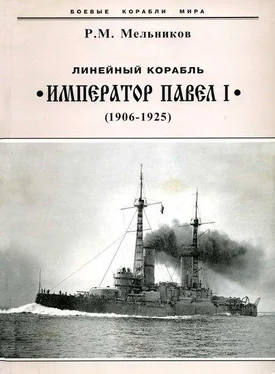

Наученный горьким опытом нестабильности постройки, завод воздержался от условий церемонии официальной закладки и решил совместить ее с днем спуска корабля на воду. Странным был текст закладной доски, в котором исчезло упоминание об уже уволенном великом князе Алексее Александровиче, но зато в духе петровской эпохи говорилось о закладке "30-пушечного эскадренного броненосца "Император Павел I". Тут же, в противовес официальным характеристикам проекта, называлось водоизмещение 17400 т.

О продолжавшейся послецусимской, но увы, вовсе не кардинальной реформации говорили упоминания об уже втором сменившемся на время постройки морском министре, которым в 1907–1909 г. был вице-адмирал И.М. Диков (1833–1914). Упоминались также товарищ морского министра И.Ф. Бострем (1857–1934, Париж), председатель правления Балтийского завода (с 1903 г.) вице-адмирал P.P. Дикер (1847–1939, Франция). Главный инспектор кораблестроения генерал-майор Н.Е. Титов (1846–1918), начальник Балтийского завода генерал-майор П.Ф. Вешкурцев (1858–1918) и строитель корабельный инженер полковник Оффенберг.

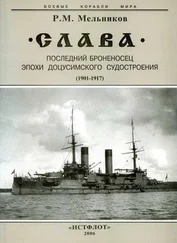

Задержанные спуском корабли ожидали теперь новые напасти. Их работы, хотя и по другим причинам, подобно "Славе" в 1904 г., были фактически поставлены во вторую очередь. То и дело в их ход вклинивались заказы, делавшиеся для готовившихся к постройке и заложенных в 1909 г. четырех дредноутов. Усиливалась и угроза перегрузки. В.П. Костенко в своей несравненной книге "На "Орле" в Цусиме" (Л., 1955, с. 147) рассказывал, как строитель "Орла" корабельный инженер Яковлев, видя корабль всем своим главным броневым 178-мм поясом, целиком ушедшим в воду (вместо проектного возвышения верхней кромкой на полтора фута), удрученно закачал седой головой.

А главный корабельный инженер Санкт-Петербургского порта Д.В. Скворцов, глядя на мерки углубления корабля, заметил: "загрузили так, что уже толстая броня скрылась в воде. Не знаю, о чем "они думают". И вот теперь, спустя два года, Скворцов должен был переживать за судьбу кораблей новой серии, которым, как и прежним, грозили перегрузкой не прекращавшиеся переделки. На этот раз, войдя во вкус "творчества", и не считаясь с нехваткой средств, МТК задался целью, ни много, ни мало, начисто перекроить уже законченные работы на огромных пространствах (от 28 до 89 шпангоута) средней и нижней броневой палуб. Их двухслойную броню следовало заменить на однослойную (увеличенной до 31,7-мм толщины) на пространстве от 13 до 99 шпангоутов, забронировать продольные переборки бортовых коридоров и котельные кожухи. Под верхней палубой броню борта требовалось продлить до форштевня, носовую оконечность переделать под новое якорное устройство. Таких масштабных переделок верфи не знали со времен перестройки в 1870 гг. крейсера "Минин".

Против неслыханного варварства, которое могло вызвать еще и возмущение рабочих, дружно выступили и Д.В. Скворцов, и начальник Балтийского завода П.Ф. Вешкурцев. Объем переделок был существенно сокращен, но полностью от своих усовершенствований МТК не отказался. Движимый заботами об улучшении боевой плавучести, он предложил новую грандиозную перекройку проекта. Недавно же одобренное двухслойное бронирование средней палубы на шпангоутах 28–89, принятое по инициативе представителя МГШ лейтенанта А.В. Колчака, а также нижней броневой палубы заменялось на однослойное. Остававшийся почему-то не забронированным участок борта ниже верхней палубы покрывался броней. Так осуществлялась принятая затем и на отечественных дредноутах концепция "размазывания" брони по всей площади борта.

Из-за брони, затраченной на оконечности, оказывалось невозможным дать подобающее бронирование жизненным частям корабля. "Попутно" предлагалось переделать носовую часть под бортовой клюз с втягивающимся якорем без штока. Трудно судить, на какой процент эти и серия других изменений увеличивали сопротивляемость корабля действию вражеских снарядов. Вряд ли в МТК утруждали себя вычислением этих процентов. Гораздо печальнее было то, что ради новых сомнительных, или по крайней мере, не бесспорных усовершенствований МТК намеревался значительную часть уже почти построенного корабля "резать по-живому".

В МТК, зная о тяжелом финансовом положении министерства, тем не менее не видели беды в том, что как докладывал Д.В. Скворцов, осуществление решения МТК требовало разобрать все продольные и поперечные переборки, выгородки для погрузки и перегрузки угля, сходные шахты котельных и машинных вентиляторов. Все они были уже заклепаны и прочеканены.

Читать дальше