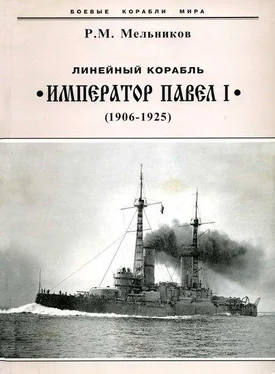

Строго приученные бюрократией не "вмешиваться в адмиральское дело", смелых проектов не предлагали и корабельные инженеры. Даже деятельный инженер Н.Е. Кутейников (1872–1921), возглавлявший в Порт-Артуре рабочий отряд Балтийского завода, несмотря на приоритетный обширный боевой опыт, предлагал проект на уровне "Императора Павла I": водоизмещение 16 000 т, артиллерия калибром 10 12-дм и 120-203-мм, скорость 16–18 уз. (А.И. Сорокин. "Оборона Порт-Артура", М., 1948, с. 233). И поэтому получилось, что главным и неотложным уроком войны были признаны не поиски путей активного овладения этим искусством (этим всерьез занялись в 1906 г. в Черном море), а изыскания путей повышения живучести строившихся кораблей.

В основе такого предостережения были, по-видимому, синдром проигравшей стороны, толкавший к оборонительному образу мышления, неготовность к кардинальной переделке проекта для доведения его до уровня дредноута, боязнь вызвать неудовольствие императора неизбежно требовавшимся (для резкого усиления вооружения) увеличением водоизмещения сверх разрешенных 16500 т. Оборонительные же усовершенствования рассчитывали осуществить в пределах утвержденного проекта. К типу "Дредноута" флот по-прежнему оставался не готов.

К разбитому корыту и битым горшкам напрочь оскандалившегося кораблестроения пришел запоздало назначенный Главным инспектором кораблестроения С.К. Ратник. Начальником Балтийского завода стал состоявший до того (с марта 1904 г.) флагманским корабельным инженером штаба командующего флотом в Тихом океане старший судостроитель (ему генеральского чина Н.Е. Кутейников не выхлопотал) П.Ф. Вешкур-цев (1858–1918). При такой всеобщей дезорганизации и нестабильности руководства трудно было рассчитывать на продвижение смелых проектов.

К тому же на них в разоренном почти дотла министерстве вовсе не было денег, часть которых из тощего бюджета министерство, пусть и по крохам, умудрялся отщипывать хозяин народившегося во время войны конкурирующего ведомства (оно строило минные крейсера-добровольцы) великий князь Александр Михайлович (P.M. Мельников. "Эскадренные миноносцы класса "Доброволец", СПб, 1999, с. 74–76). На творческие поиски в те дни оказались способны только строители и участники проектирования. Все они понимали, насколько их корабли отставали от требований времени.

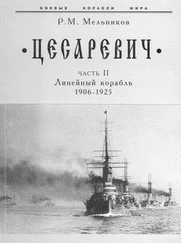

Напрасной оказалась и вся работа по составлению строителем корабля В.Х. Оффенбергом трех вариантов проекта перебронирования с соответствующими чертежами, кораблестроительными расчетами и заново составленными обстоятельными (20 листов машинописи только по одному варианту) таблицами нагрузки. Продолжение работ по уширению корпуса было, как видно, признано неприемлемым, и предпочтение было отдано разработанному тогда же проекту А.Н. Крылова. Он выгодно отличался неизмененными конструкцией и размерами корпуса, а также более углубленным решением задач боевой остойчивости. Сказаться могли и какие-то другие, не отображенные в документах обстоятельства и перемены в руководящих кругах МТК и всего Морского министерства, например, описываемые А.Н. Крыловым дружеские отношения с назначенным 29 июня 1905 г. Морским министром вице-адмиралом А. А. Бирилевым. С ним вместе он весной 1904 г. разбирался в обстоятельствах потопления броненосца "Орел" у стенки Кронштадтской гавани.

Из составленного офицерами "Императора Павла I" самого полного для того времени "Описания" своего корабля (С-Пб, 1914) следует, что свой проект перебронирования броненосца А.Н. Крылов представил в МТК при докладной записке от 10 октября 1905 г. Ранее, состоя консультантом Балтийского завода, он 8 августа представил С.К. Ратнику докладную записку о принципах увеличения боевой остойчивости проектируемых кораблей. К этому времени А.Н. Крылов имел репутацию самого авторитетного в русском флоте ученого-кораблестроителя, особенно тесно связанного с решением всех возникающих практических проблем постройки кораблей. Еще в 1896 г. за доклад о созданной им теории качки корабля он был принят в члены самого авторитетного в мире среди кораблестроителей Английского общества корабельных инженеров, а в 1899 г. удостоен золотой медали общества.

Основные задачи и принципы, изложенные в докладной записке на имя тогда еще начальника завода С.К. Ратника от 8 августа 1905 г., сводились к требованию, чтобы корабль, получив пробоину в одно из машинных отделений, не опрокидывался даже при крене 20–25". Достичь этого можно было следующими пятью средствами: уширением корабля по проекту Балтийского завода; установкой на уширенном корабле добавочного пояса 6-дм брони до верхней палубы; бронированием верхней палубы; применением скосов палубной брони жилой палубы, принимающих на себя роль второго броневого борта; переносом всей брони с нижней броневой палубы на верхнюю.

Читать дальше