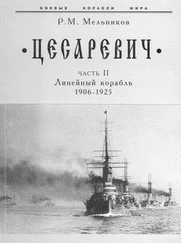

Соответствующим получился и результат. Поспешное утверждение у императора "сырых" характеристик проекта, особенно его неоправданно заниженного водоизмещения, полное пренебрежение богатым, но почему-то в миг забытым (от полного нежелания его изучить и освоить) опытом проектирования серии типа "Бородино" увенчанного 600-тонной проектной перегрузкой, отсутствие, вопреки этому опыту, даже минимального запаса водоизмещения, отказ от 50-калиберных 305-мм орудий, от более чем легкомысленно назначенного трехмесячного срока разработки проекта, малопонятное блуждание в обсуждении состава вооружения, неслыханное в практике прежнего судостроения, условное утверждение проекта 19 июля 1903 г. и, наконец, ускоренная, чтобы покрыть грех явных проектных неудач, выдача нарядов на постройку — эти и другие подобные события и этапы проделанной бюрократией "многотрудной" работы никак не свидетельствовали о высоком творческом подъеме.

Прежним порядком, как видно из отношения Главного корабельного инженера С-Пб порта Д.В. Скворцова в МТК (от 5 августа 1903 г.), отдельными партиями переделывались чертежи нового броненосца — 15 подлинных чертежей для МТК, комплект копий с них для ГУКиС. Подлинный измененный теоретический чертеж (водоизмещение 16630 т), изготовленный на коленкоре, переслали на Балтийский завод для снятия копий. Чертеж мидель-шпангоута собирались передать в МТК "на днях".

Все это не позволяло Балтийскому заводу немедленно приступить к постройке.

Будь это в пору крутого нравом Петра Великого — не миновать бы членам МТК карающей дубинки преобразователя России. Но с той поры минуло 200 лет, и бюрократия в искусстве выживания успела многому научиться. Иным было и правление ныне канонизированного Николая II. Ему было не трудно втереть очки. На руку бюрократии оказалась и грянувшая в 1904 г. война с Японией, поразившая мир и русское общество безостановочно множившимися потерями и неудачами русского флота. Проекты новых броненосцев сделались малоактуальными. В таких условиях на Балтийский завод легли заботы по лихорадочной достройке трех броненосцев, сооружению серии подводных лодок, командировке 200 рабочих для ремонта кораблей в Порт-Артур, подготовке к плаванию кораблей 2-й, а затем и 3-й Тихоокеанских эскадр.

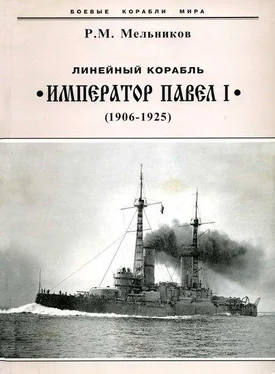

Все это время проектом "Императора Павла I" приходилось заниматься лишь урывками. Весь год ушел па его доработку. Все это, разрываясь между заботами строителя и главного корабельного инженера завода, приходилось выполнять полковнику В.Х. Оффенбергу (P.M. Мельников "Линейный корабль "Андрей Первозванный", С-Пб, 2003). Работы на стапеле оказалось возможным начать лишь в середине октября 1904 г., но и эта процедура оказалась условной. Полную задержку работ с мая по октябрь 1905 г. вызвали парализовавшие весь Петербург рабочие забастовки, следом состоялось новое изменение проекта, заставившее еще раз остановить все работы.

3. Проект подполковника Крылова

"С поздней осени 1905 г. появились слухи и смутные известия о спешной постройке в Англии линейного корабля, получившего название "Дредноут". По своей мощи один этот корабль мог победоносно вступить в бой с целой эскадрой. В течение 1906 года стало известно, что "Дредноут" удачно закончил свои испытания и что Англия строит еще три или четыре подобных корабля, при которых боевое значение всех существующих флотов практически должно быть утрачено" (Воспоминания и очерки, М., 1956, с. 149).

Размышляя над причиной столь фантастической гениальности англичан, от которых так зримо сумели отстать не только русские инженеры, но и представители других передовых морских держав мира, можно предположить, что тем определяющим озарением, которое легло в основу идеи дредноута стало продемонстрированное японцами при Цусиме (освоенное, вероятно, не без помощи и школы англичан) искусство массирования артиллерийского огня по одной цели. В русском флоте эффект этого массирования (или сосредоточения, как говорилось у А.Н. Крылова) сумели оценить далеко не все участники боя. Не все понимали роль единого калибра главной артиллерии. Даже в 1906 г. участники войны расходились во мнениях о желательных калибрах для новых кораблей.

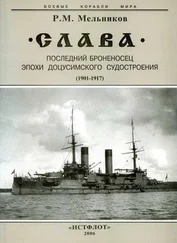

Так, отвечая на вопросы, заданные тогда ГМШ, вице-адмирал К.П. Пилкин (1824–1913) решительно высказался за состав артиллерии новых кораблей из 8 12-дм и 20 120-мм пушек, которые он при скорости 19,5 уз считал возможным разместить в пределах 16000 т водоизмещения. К нему присоединялся участник войны контр-адмирал Н.К. Рейценштейн (1854–1916), настаивавший на едином калибре Главной артиллерии из 12-дм пушек с добавлением 6-дм и 120-мм для отражения минных атак. Капитан 2 ранга К.И. Дефабр, состоявший артиллерийским офицером по Новому судостроению С-Петербургского порта, предлагал два калибра: главный из 12- или 16-дм орудий и вспомогательный — из 120 или 152-мм пушек. Но такие радикальные мнения были в меньшинстве. Кто-то оставался доволен составом артиллерии по образцу "Императора Павла I", кто-то предлагал ограничиться броненосцами береговой обороны. Еще не существовало и никакой теории массирования огня, которая могла бы подсказать самый эффективный состав вооружения.

Читать дальше