Мудрено ли, на просьбы о помощи Власов бессильно отвечал: «за конечным малолюдством не токмо на выручку Албазина, и от мунгальских людей оборонитца неким». [10] Русско-китайские отношения в XVII веке. Т. 2. М., 1972. стр. 109

Это жизнь, а не кино, а в жизни далеко не всегда в последний момент, «сияя блеском стали», приходит на выручку Красная армия. Неоткуда было ждать Бейтону помощи, ничем не могла ему помочь Россия. Оставалось ему только одно — продолжать это бесконечное «сидение» и не сдавать, ни в коем случае не сдавать крепость.

К декабрю в живых в осажденном Албазине осталось не более полтора сотен «осадных сидельцев», да и «те все оцынжали», так что в караулы приходилось отряжать всех, кто еще мог держать оружие. Судя по донесениям Бейтона, на ногах тогда оставалось не более 30 ратных людей и около 15 «подросков». Заболел и сам Бейтон — командовать обреченным, как уже все понимали, гарнизоном ему приходилось, передвигаясь по крепости на костылях.

По всему выходило, что придется этому бывшему немцу принимать смерть за свою новую родину здесь, на самой дальней ее окраине. Опочить там же, где лег в землю его нечаянный друг Алексей Толбузин. Просто прочтите этот безыскусный отрывок из его письма Власову, просто попробуйте представить себе состояние человека, которому оставалось только одно — умереть с честью: «Сколько побито и померло… Странное время было: друг друга не видали, и кто поздоровеет раненные и кто умрет, не знали, потому что скудость во всем стала… Пили мы с покойным одну кровавую чашу, с Алексеем Ларионовичем, и он выбрал себе радость небесную, а нас оставил в печали, и видим себе всегда час гробный…». [11] Бартенев Ю. Герои Албазина и Даурской земли // Русский архив. 1899. Кн. 1, № 2, с. 323.

Не лучше ситуация была и у китайцев. Если гарнизон Албазина прореживала цинга, то в лагере осаждающих, которые не готовились к длительной осаде, начался голод. Вслед за ним пришла и эпидемия, которой в перенаселенном маньчжурском лагере было полное раздолье собирать свой страшный налог. К декабрю китайцы недосчитывались уже полутора тысяч человек. Но и у них была воля Сына Неба, которую смертные оспаривать не вправе, поэтому и им идти было некуда. И тоже оставалось лишь сидеть здесь, в диких северных варварских землях, осаждая этих безумных лочи, и ожидать каждый день — кого назавтра заберет смерть, а кто еще помучается.

К декабрю обе стороны напоминали выложившихся полностью, вконец обессиливших бойцов, у которых не осталось сил даже на последний, завершающий удар. Они зависли, опустошенные, друг на друге в клинче и кто первым упадет — тот и проиграл.

Спасение пришло, откуда не ждали — 30 ноября было достигнуто соглашение о проведении мирных переговоров между Россией и Китаем. И, самое главное — убедившись, что эти безумные волосатые демоны так и не сдадут крепость, цинские власти на переговорах с российскими представителями Н. Венюковым и И. Фаворовым согласились на отвод своих войск из-под Албазина до устья Зеи. Стойкость албазинцев помогла «продавить» и еще одну уступку со стороны китайцев — переговоры должны были пройти не в Якутске, как те поначалу настаивали, а в Нерчинске.

Из Москвы в Нерчинск выехал Великим и Полномочным послом с титулом «брянского наместника» окольничий Федор Алексеевич Головин. Пекин на переговоры отрядил сразу трех послов — командующего императорской гвардией Сонготу, командующего одного из восьми «знамен» — Тунгогана и третьим — осаждавшего Албазин командующего монгольским корпусом Ланьтаня.

Пока же было заключено перемирие и боевые действия приостанавливались. Предводитель маньчжур Ланьтань получил приказ осаду с Албазина снять — до получения дальнейших указаний.

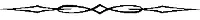

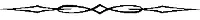

Вещи, обнаруженные при раскопках Апбазинского острога:

1,4–6 — нательные крестики, 2 — копейка 1680 г., 3 — нательная иконка с изображением Николы Можайского. Подъемный материал

Автор: Артемьев Александр Рудольфович

Но даже и после этого бойцы так и не смогли расцепить объятий. Лед сковал суда маньчжур, и уйти им было просто не на чем. Всю зиму противники так и простояли друг против друга. Всю эту страшную зиму они прожили бок о бок, причем смерть не прекращала свою жатву. К весне потери маньчжур составили уже «2500 воинских людей и много работных никанских мужиков». Но, несмотря на это, смертельные враги не озлобились. В те времена еще существовала своеобразная этика войны, и прикованные друг к другу противники даже обменялись своеобразными любезностями.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 3 [СИ]](/books/430230/vadim-nesterov-kuda-idem-my-3-si-thumb.webp)

![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 2 [СИ]](/books/434164/vadim-nesterov-kuda-idem-my-2-si-thumb.webp)