Трагедия, произошедшая на балу Шварценберга, вызвала много пересудов в Париже. Все вспоминали, что на бракосочетании другого монарха, Людовика XVI, с австрийской принцессой Марией-Антуанеттой во время фейерверка произошёл взрыв, который унёс жизни более ста человек. Известно, какая участь постигла короля и королеву. Смутные предчувствия чего-то недоброго возникли почти у всех, кто был современником этого события.

Наполеон был суеверен, и драма бала 1 июля засела у него в мозгу. Позже, когда в ходе войны в России ему доложат, что австрийский корпус Шварценберга, сражавшийся на стороне французов, разгромлен, а сам Шварценберг погиб (обе эти новости были ложными), император воскликнет: «Значит, точно, это он был дурным предзнаменованием!»

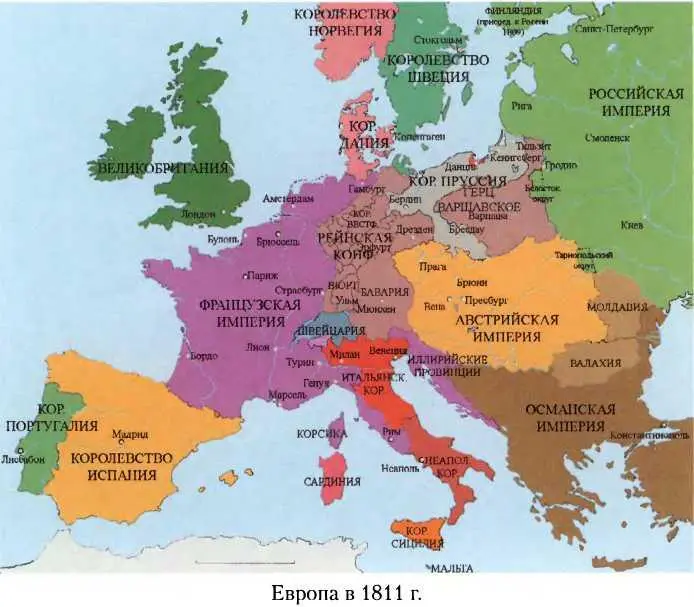

Всё это, конечно, суеверия, но что-то в них, наверное, было. 10 июля 1810 г. Наполеон отдал первый приказ, который можно рассматривать как хотя и очень отдалённую, но, тем не менее, подготовку войны. Из замка Рамбуйе он написал военному министру: «Я желаю, чтобы Вы секретно собрали информацию о состоянии дел с оружием в герцогстве Варшавском… Моим желанием является иметь в этой стране большое количество оружия, чтобы в случае необходимости вооружить население» [18] [18] Correspondance… t. 20, p. 457–458.

.

Конечно, это была всего лишь мера предосторожности с целью возможной обороны Польши, а никак не подготовка вторжения в Россию, но ведь и в России всего лишь принимали меры предосторожности…

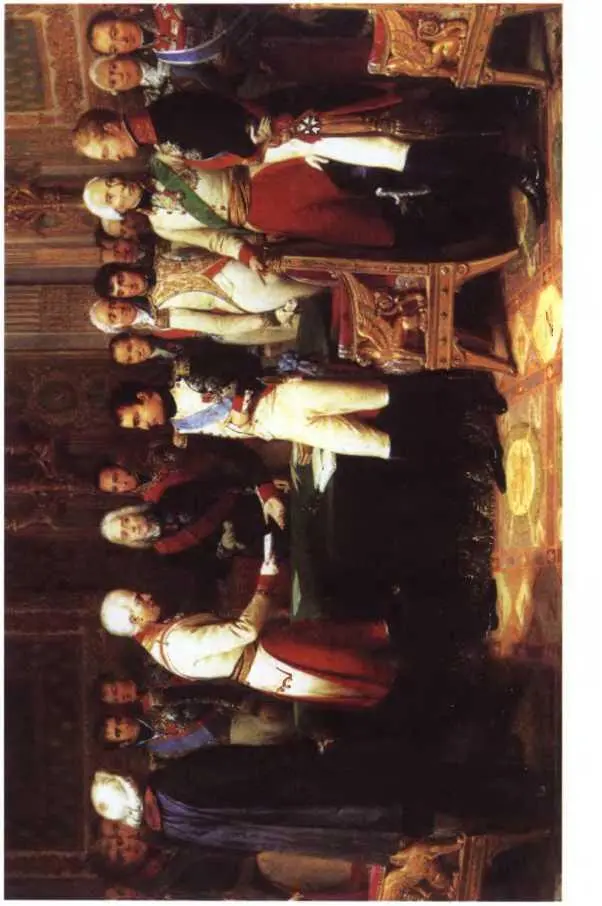

Интересно, что в это время, когда в штабах обеих держав уже подумывали о войне, когда русские войска начали понемногу передислоцироваться в западные губернии, отношения между обеими империями формально продолжали оставаться дружественными и союзными.

В своём циркуляре послам Франции министр иностранных дел Шампаньи напоминал о том, что союз с Россией сохраняется, и французские посланники должны опровергать предположение, что между странами возникли какие-то осложнения. Одновременно Александр I в своей инструкции генерал-майору Н. Г. Репнину, которого он отправлял с посольской миссией ко двору короля Испании Жозефа Бонапарта, писал следующее: «Я должен ещё раз повторить Вам, что у меня нет более тесных и, как я полагаю, более полезных для блага моей империи связей, чем те, которые установлены мною с императором Наполеоном. Эти связи, покоящиеся на столь прочном основании, должны определять всё Ваше поведение; в глазах короля Испании… Его ( Жозефа Бонапарта ) утверждение на троне я рассматриваю не только как событие, полагающее предел неисчислимым бедствиям испанской нации, которую я всегда уважал, но и как шаг на пути к всеобщему миру, ибо, коль скоро в этом королевстве будет восстановлено спокойствие, Англия потеряет всякую возможность вести войну, опустошающую страны континента» [19] [19] Внешняя политика России, т. 5, с. 450–451.

.

Однако, если пушки пока молчали, а дипломаты обменивались любезными фразами, уже начали активно работать воины другого, невидимого фронта — тайные агенты, русские и французские. В шпионской войне, которая развернулась гораздо раньше боевых действий, пальма первенства, без сомнения, была на стороне России.

Французский посол Арман де Коленкур, отважный воин и светский любезник (что тогда считалось вполне совместимым, и более того, даже очень хорошо сочетающимся) был плохим разведчиком, и это вполне понятно. Мораль начала XIX века оставалась ещё во многом отмеченной характерным для традиционного общества презрением к профессии шпиона. В те времена просто невозможно себе представить, чтобы пользовалось успехом произведение (литературное, театральное), подобное фильмам о Джеймсе Бонде. Считалось позорным и недостойным офицера снимать для выполнения задания свой мундир, а уж тем более под вымышленным именем проникать в неприятельский штаб; крадучись, копировать документы, подкупать служащих, действовать тайно, исподтишка. Коленкур был солдатом, и всем этим он не только не хотел заниматься лично (что вполне понятно для посла), но и даже руководить подобными действиями считал чем-то неприличным. В результате французская «разведка» в Петербурге, если её можно так назвать, сообщала только то, что лежало на поверхности: настроение общества, слухи, разговоры, сплетни… А этого было явно мало для того, чтобы дать объективную информацию о намерениях русского командования.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![AnaGran - Наследник двух империй [СИ]](/books/410937/anagran-naslednik-dvuh-imperij-si-thumb.webp)

![Владимир Марков-Бабкин - Император двух Империй [litres]](/books/431532/vladimir-markov-thumb.webp)