Речь о Большом (Каменном) театре, грандиозном публичном театре Российской империи, который по повелению Екатерины II, построил Антонио Ринальди на Карусельной площади (театр еще не будет построен, а ее уже станут называть Театральной, это имя сохранила она и до наших дней). Новый театр поражал воображение размерами, величественной архитектурой, роскошью и изяществом внутреннего убранства, сценой, оборудованной по последнему слову тогдашней театральной техники, и, конечно же, яркими талантами.

Мне не раз приходилось слышать (мало того — читать!), будто театральные впечатления Пушкина, его стихи о театре навеяны увиденным в Александринском театре, а то, что он написал об Истоминой, — в Мариинском. Печально это, честное слово. Уж казалось бы, о ком, а о Пушкине грех не знать: столько о нем написано, да и «Онегина» в школе «проходили». Понимаю, это не аргумент. И все же.

Большой театр

Александринский театр был открыт 31 августа 1832 года, к двадцатилетию победы в Отечественной войне. Именно этим объясняется то, что Карл Иванович Росси атрибуты искусства в декоре здания, напоминающего античный храм, соединил с атрибутами и символами воинской славы. Пушкин бывал в Александринском театре, и не раз. Но даже если отвлечься от того, что к этому времени он к театру несколько охладел, вряд ли следует забывать, что первая глава «Евгения Онегина» была начата 9 мая, закончена 22 октября 1823 года — почти за десять лет до открытия Александринского театра. Ну, а что касается театра Мариинского, то при жизни Пушкина его вообще не существовало.

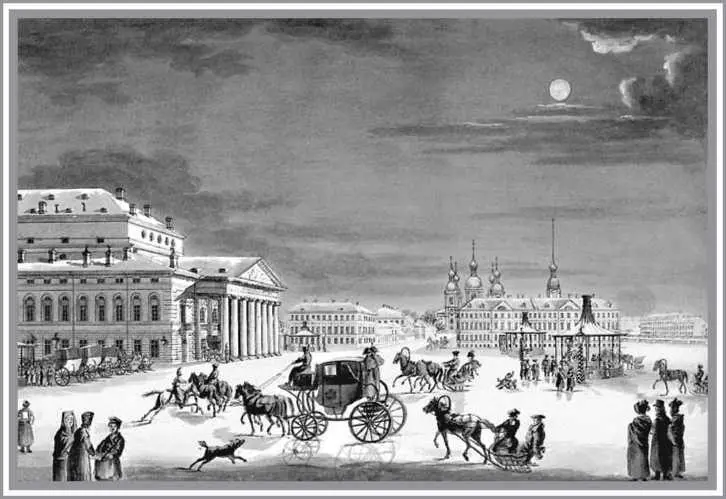

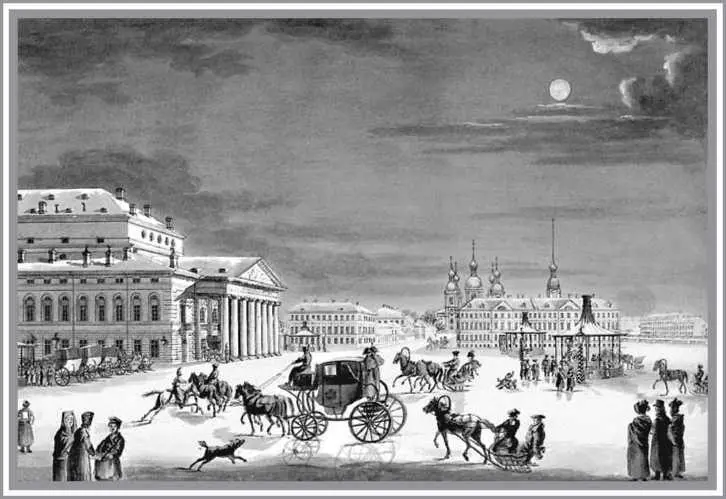

Центром театральной жизни был в те годы Большой театр, где давали и драматические спектакли, и балеты, и оперы. Русская труппа выступала попеременно с итальянской и французской. Но Большой театр, где бывал Пушкин, это уже не тот театр, которым восхищались во времена Екатерины Великой. Облик Петербурга непрерывно менялся. В 1802–1803 годах (до приезда Пушкина в столицу еще далеко) Жан Тома де Томон (разумеется, по воле державного внука Екатерины) не только капитально переустроил внутреннюю планировку и отделку театра, но и заметно изменил его внешний вид и пропорции. Большой театр приобрел вид парадный и праздничный. Мощный восьмиколонный портик, фронтон, украшенный изысканной лепниной, сразу настраивали на торжественный лад. Казалось, в холодном Петербурге возник солнечный храм Аполлона. Сохранилось достаточно изображений, по которым можно судить о величии и красоте этого театра-храма. Прежде всего, это литография одного из самых преданных Петербургу пейзажистов, Карла Петровича Беггрова. Общий вид здания свидетельствует о совершенстве его пропорций. Не меньше впечатляет картина Федора Яковлевича Алексеева «1 ноября 1824 года у Большого театра». В этот день в Петербурге случилось страшное, разрушительное наводнение (именно о нем писал Пушкин в «Медном всаднике»). Так вот, на картине тонущие люди, лошади, тяжелые валы захлестывают лодки, дома, а театр стоит уверенно, как непобедимый великан — огромный и неприступный.

Сохранилась и гравюра, изображающая роскошный зрительный зал (рисовал Павел Петрович Свиньин, гравировал Степан Филиппович Галактионов, о них я уже упоминала). Подковообразный, напоминающий лучшие театральные залы Италии, в нарядном венке пяти ярусов возносился он к плафону, расписанному знаками зодиака, богинями и музами. Устремлялись ввысь легкие резные колонны, над ними — украшенные гениями аркады, еще выше — золоченый барьер парадиза. Не просто щедрость, но расточительность были в отделке этого зала, в обилии позолоты, в затейливости лепнины, в ослепительности огней.

Нижние ложи, обитые красным бархатом, выступали вперед. Казалось, в их глубине, в ярком свете огней плавает розовая дымка, а в ней будто парят ослепительные петербургские красавицы. В креслах вспыхивали золотом эполеты, аксельбанты, ордена генералов, сенаторов, важных вельмож. На длинных скамьях без спинок сидели, а в проходах зала стояли чиновники, офицеры, купцы. В райке, под облаками плафона, ютились лакеи, горничные, артельщики, сидельцы магазинов. Казалось, в театре были специально собраны представители всех слоев столичных жителей, чтобы внимательный наблюдатель мог сразу понять, что представляет собой Петербург. Один из завзятых театралов вспоминал: «Это был политический клуб, здесь были левый и правый фланги, здесь вступали в споры приверженцы новизны и старины, либералы и погасильцы, сторонники европейского просвещения и российской самобытности, приверженцы статс-секретаря Нессельроде и статс-секретаря Каподистрии, участники разных литературных партий, ценители русской или французской труппы, — и как разгорается пламя от масла, так в театре разгорались страсти. Молодые люди, желая смутить актрису, которой покровительствовал вельможа, шикали, стучали тростями, громко кричали, пока сам петербургский генерал-губернатор граф Милорадович — в облитом золотом мундире со звездами и крестами — не поворачивал в сторону озорников свою скульптурно вылепленную голову с горбоносым лицом и не усмирял их грозным взглядом своих темных глаз».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу