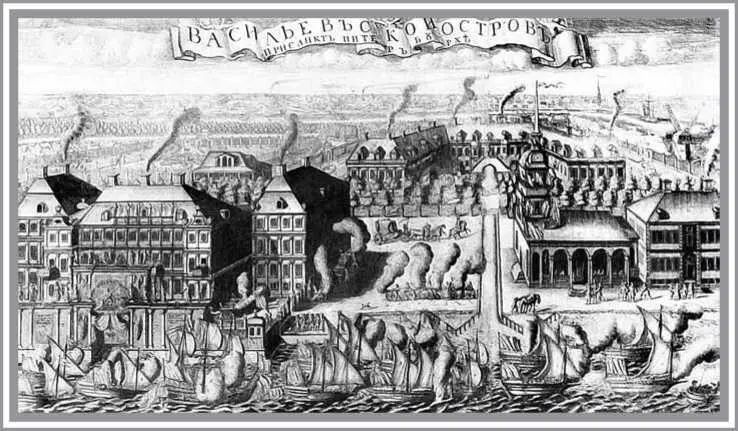

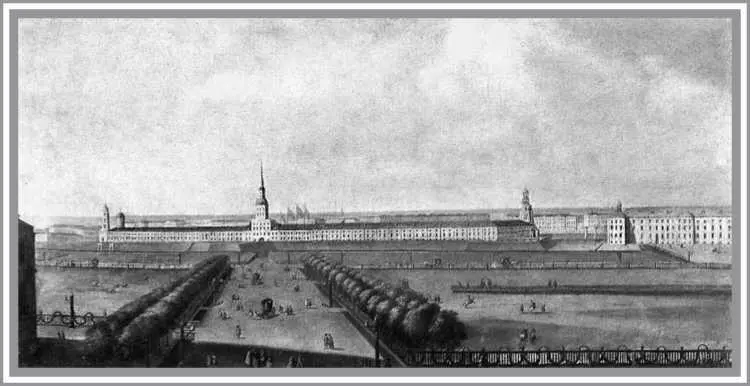

Васильевский остров. Гравюра Зубова

Но я знаю одного человека, который с таким утверждением едва ли согласился бы. Более того, мог бы и разгневаться. А в гневе он, рассказывали, бывал страшен. Я имею в виду основателя города, государя Петра Алексеевича.

Он ведь как замышлял? Центру города, Егогорода, быть на Васильевском и Березовом (Городовом) островах. И едва ли мог предполагать, что кто-то или что-то помешает его замыслу воплотиться. В определенном смысле он сам и помешал: начал застраивать левый берег Невы, да еще на том берегу и поселился. Ну а за ним, понятно, и другие потянулись.

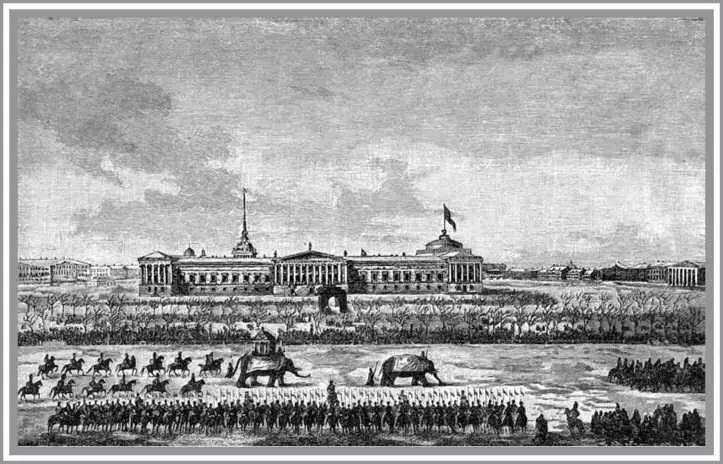

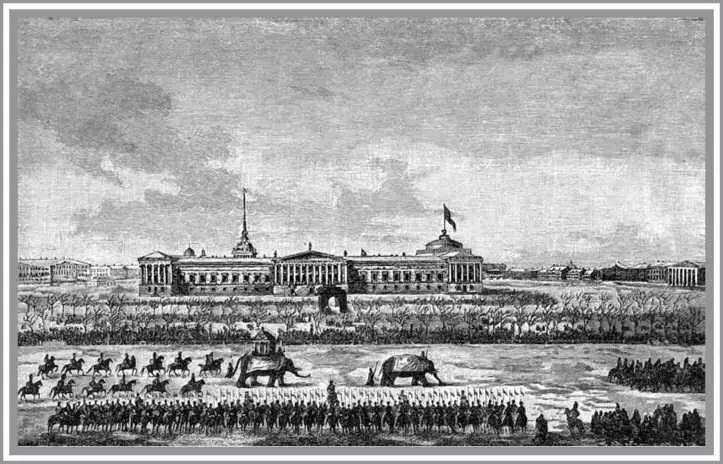

Однако главное — Адмиралтейство. Оно ведь было и верфью, и крепостью. Правда, как и Петропавловская крепость, ни одного выстрела по врагам не сделало: не сумели шведы подняться так высоко по Неве, не попали под перекрестный огонь двух крепостей, которыми готов был встретить их молодой город. Но своих-то людей Адмиралтейство к себе притягивало. И моряки рядом селились, и рыбаки, и корабелы. А где рабочий люд, там и торговцы, так что вскоре не только на Троицкой площади торговали съестным, но и рядом с Адмиралтейством.

А прямую, как стрела, першпективу, которая, в конце концов, спутала планы императора, не кто-нибудь самовольно проложил — начертал он сам, Петр Великий. Она должна была соединить кратчайшим путем два жизненно важных для города сооружения: Адмиралтейство, где должно было построить могучий российский флот, и монастырь, который поставили во имя небесного покровителя столицы святого благоверного князя Александра Невского.

Не все, наверное, знают, что Петр сам выбрал покровителя своей столице. Почему именно его? Существует мнение, будто потому, что родился с Александром Ярославичем в один день. Только думаю, мотивы у него были куда серьезней. Его привлекала личность новгородского князя. Ведь летописец рассказывал: «Глас его якы труба в народе, и лице его акы лице Есифа (Иосифа Прекрасного. — И. С. ). сила бе его часть от силы Самсоня; дал бе ему Бог премудрость Соломоню, и храбрьство же акы цесаря Римьскаго Еуспасьяна, иже бе пленил всю Подъиюдейскую землю. Такоже и сий князь Олександр бе побежая, а не победим». Вполне понятно, что был он для Петра образцом, может быть, даже идеалом. Ну, а кроме того, общий у них враг — шведы. Их Александр побеждал. Покровительством своим и ему, Петру, поможет.

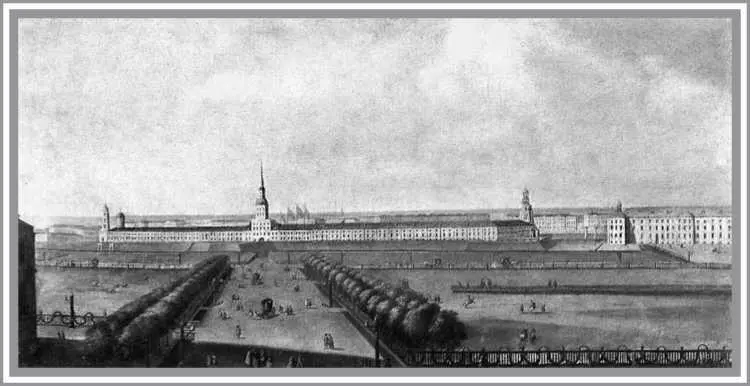

Невская просека

Вид Адмиралтейства и Дворцовой площади во время шествия слонов

Только в одном ошибся Петр Алексеевич: был уверен, что именно там, где поставил обитель, куда повелел перенести мощи святого, победил Александр Ярославич шведских захватчиков. Поздно узнал, что Невская битва была в другом месте, в устье реки Ижоры, а не Черной речки, на которой строят монастырь (Черной тогда называли речку, которая уже давно зовется Монастыркой). Там бы и надлежало стоять обители. Но стройка уже шла — менять место было поздно. Да и слишком далеко Усть-Ижора от столицы, на пятьдесят верст выше по Неве. Так что монастырь продолжали строить на прежнем месте. Но и Усть-Ижора, где на самом деле разбил князь Александр воинство ярла Биргера, не осталась забытой. Именно там коленопреклоненный Петр встречал мощи святого на их пути из Владимира в Петербург. Там государь повелел: «На сем месте, при устье реки Ижоры святой Александр Ярославич, великий князь российский, одержал над шведами победу», там и поставить церковь во имя спасителя Отечества.

Так вот, Александро-Невская обитель и Адмиралтейство отстояли на примерно равные расстояния от Новгородского тракта, а он единственный связывал территорию, которая только еще становилась городом, с остальной Россией (сейчас на месте того тракта Литовский проспект). Так что просеку Петр повелел рубщикам вести навстречу друг другу, чтобы, когда сойдутся, открылся бы вид от Адмиралтейства на монастырь, от монастыря — на Адмиралтейство.

Задумано было красиво. Но. не получилось. Не удалось выйти к Новгородской дороге в одной точке. Всего-то на несколько метров ошиблись.

Вот, вопреки замыслу императора, и делает бывшая просека, а нынешний Невский проспект, поворот. Он-то и не дает увидеть от Адмиралтейства Александро-Невскую обитель. Потому и стали, хоть и неофициально, делить проспект на два — Невский (от Адмиралтейства до Знаменской площади — правда, тогда ни самой площади, ни имени не было, был просто поворот) и Старо-Невский (от поворота до Александро-Невского монастыря). Обе части прямые, стройные, но друг на друга совсем не похожи, хотя нумерация домов у них единая, и официальное название одно — Невский проспект.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу