Его настоящее имя при крещении, оказывается, соответствует имени Исаакий. Стало понятно, почему Петр Великий заложил первый камень именно в строительство Исаакиевского собора, хотя по традиции этот собор должен был называться именем святого Петра.

«И тут уже совершенно по-другому зазвучали подозрения о подмене. Раз Петр был подменен и его настоящее имя было Исаакий, день рождения — это день рождения подмененного царя, и возник разрыв. Тем не менее свое родное имя Исаакий-самозванец не забывал, и собор Исаакиевский он не забывал», — рассказывает Глеб Носовский.

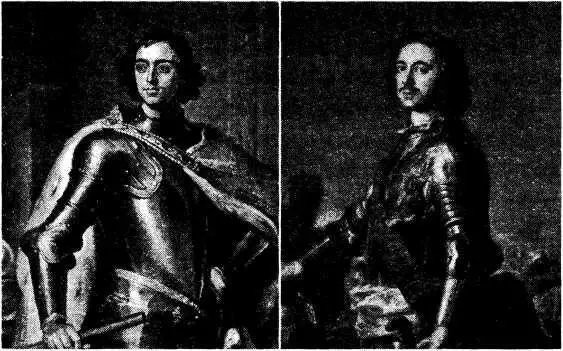

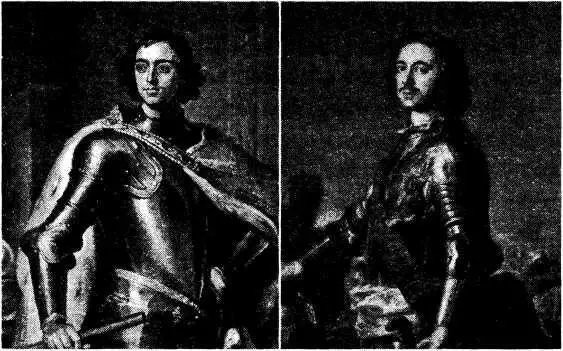

После этого исследователи стали сверять портреты молодого Петра и Петра более позднего периода. Это были абсолютно разные антропологические типы. У молодого, как и у отца и деда, было удлиненное лицо, у более старшего — круглое.

Историк Милюков в своей статье, опубликованной в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, выпущенной в начале XX века, в каждой строчке намекает на то, что Петр — ненастоящий, это ставленник западной элиты, осуществлявший геноцид русского народа.

Глеб Носовский: «Становится понятно, почему Петр убил своего сына. Не своего сына он убивал — он убивал сына настоящего Петра. Почему этот сын вел себя очень странно, прочему он убежал? Он же убежал, он скрывался в Неаполе. Была целая операция по его извлечению домой. Его привезли обманом: сказали, что готовится восстание за него, что надо приехать, возглавить войска и стать царем, — то есть он не просто приехал к отцу, его обманули».

Рис. 9. Петр I, портреты в разном возрасте

Начинают по-новому раскрываться некоторые факты. К примеру, Емельян Пугачев, оказывается, был не просто бунтарем-самозванцем, а Петром Федоровичем — внуком подлинного Петра.

Каждая строчка официальной истории тех времен несет в себе долю неправды. Считается, что Петр I внедрил в России картофель, а наивный русский народ не знал, как им питаться, путал вершки с корешками и ел вместо корнеплодов ботву, травился, устраивал картофельные бунты вплоть до середины XIX столетия. Действительно, картофельные бунты были. Но не потому что картофель был несъедобным, а совсем по другой причине.

В середине XIX века в трактирах Москвы и Петербурга уже было модным блюдо под названием « картофель по-пушкински».

Поясняет Виктор Беляев, президент Ассоциации кулинаров России: «Картофель «Пушкин» — это отварной картофель, потом обжаренный в сливочном масле до золотистой корочки. И лук фри, тоже золотистый».

Вареный, тушеный, печеный картофель был уже повсюду в России любимым лакомством. В чем же причина картофельных бунтов? Оказывается, царь Николай I был заядлым виноторговцем. Он приписывал целые деревни крепостных крестьян к своим винокуренным заводам, выгоняя их с насиженных мест, разрывая семьи. Все ради того, чтобы они выращивали картофель — необходимое сырье для перегонки и получения спирта в государственных масштабах.

Против царского гнета, а не против картофеля бунтовали крестьяне, уже хорошо знакомые с ценной культурой.

«Дело в том, что о нашей исторической кухне, которой сотни лет, мы знаем не очень много. Это даже не только проблема именно кухни как таковой и кулинарии. Это общая проблема русской истории», — говорит Павел Сюткин, историк русской и советской кухни.

Не только Петр I, но и последующие представители династии Романовых пытались споить народ, уничтожить его историю и самобытность. Им это не удалось. Уже в XIX столетии в России было организовано неформальное движение за трезвый образ жизни. Лев Толстой и его сподвижники обратились к нации через газеты и журналы, объясняя преимущества жизни без алкоголя.

А картофельные бунты закончились народным ультиматумом. В 1850 году от алкогольных напитков полностью отказалась Ковенская губерния. Неожиданно для царя Николая I к ней присоединились Виленская и Гродненская. Тут и там вспыхивают стихийные антиалкогольные бунты и погромы кабаков. Правительство потрясено реакцией народа.

В срочном порядке принимается закон «О предоставлении сельским обществам права закрывать в пределах своих территорий питейные общественные места». Сразу же этим правом воспользовались десятки тысяч сельских общин.

К началу XX века «пьяная испокон веков Русь», как ее и поныне представляет Запад, была в самом хвосте по потреблению алкоголя в мире — три литра в год на душу населения. А в Первую мировую войну, когда был введен «сухой закон», этот уровень упал почти до нуля.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу