Подоплека этой политики была очевидна (хотя бы и спустя годы) для некоторых эмигрантов. Вот, что сказал бывший сельский учитель:

«Учителям экономически жилось неплохо… режим ценил учителей… Режиму хотелось видеть их благополучную жизнь, так что нам следовало выглядеть хорошо и вести соответствующую пропаганду» {264} 264 НР. А. № 111. Р. 6-7.

.

Влияние политической власти на распределение товаров еще более четко выразил другой эмигрант: «Центр гарантировал учителям получение питания и тем самым выживание во время голода» {265} 265 HP. A. № 387. Р. 7.

. [27] Историк Фрадкин также считал, что власти подкармливали учителей, стремясь заручиться их лояльностью. Другого мнения придерживается Хозе, работавший в украинской школе в начале 1930-х гг. См.: Фрадкин Ф. А. , интервью, ноябрь 1992 г. ; Хозе С. Е. , интервью, декабрь 1992 г. , июнь 1995 г.

Всеми этими мерами — от гарантии получения продуктов до денежных выплат, которые в целом стоили сотни рублей, — государство откровенно пыталось купить лояльность. Учителя как бы заключали с режимом сделку, по условиям которой им обеспечивались приемлемые условия жизни (или обещались улучшения в будущем) в обмен на политический конформизм и активную пропаганду советской системы ценностей {266} 266 О «сделке» между режимом и народом см.: Hough J. F. The Cultural Revolution and Western Understanding of the Soviet System // Cultural Revo-lution / Ed. S. Fitzpatrick. P. 241-254.

.

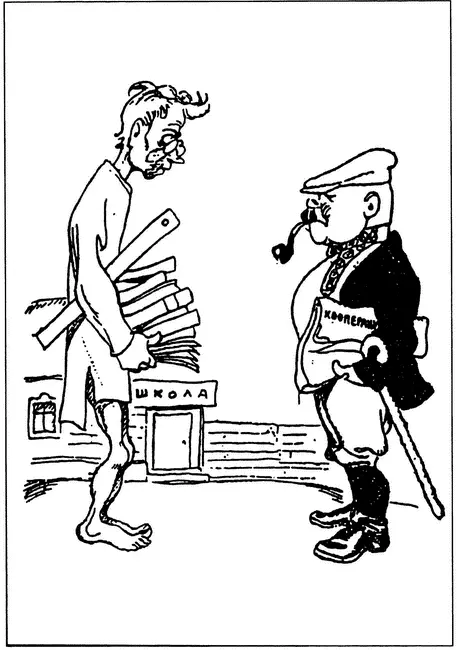

Рис. 3.1. Учитель: «Как насчет улучшения нашего положения?»

Кооператор: «До меня еще никаких директив не дошло».

Известия, 18 августа 1930 г. С. 5.

Хотя конечной целью была политическая лояльность, власти в то же время хотели убедить учителей, что во всех их бедах виноваты местные начальники. Учитель Гизатуллин, чье замечание о задержках выплат процитировано ранее, приводит равнодушный комментарий местного руководства на постановление ЦК партии 1931 г. об улучшении условий жизни учителей:

«Да, прорабатывали на совещании. Приехали из областного ОНО, присутствовали при этом представители разных учреждений, думали улучшить положение, ничего не получилось… они посылают расследование, а потом все кладется под сукно».

Другие учителя вспоминали о конфликтах, к которым приводило «самоуправство снизу» местных чинуш. Когда учителя из Азербайджана поинтересовались мерами по улучшению снабжения, им ответили: «Такого постановления нет, давайте лучше говорить о методах». А на Северном Кавказе прозвучало такое обоснование бездействия: «Правительственные указы и местные дела — далеко не одно и то же». В Татарии учителя отыскали указания ЦК партии об улучшении их материального положения в ящике буфета. Особенно возмущало учителей, когда их называли «нытиками» или подвергали другим унижениям. В Центральном Черноземье деревенские начальнички не только отказались обеспечить снабжение, но демонстративно называли их «чужаками» и «обжорами» {267} 267 ГА РФ. Ф. 5462. On. 15. Д. 262. Л. И; За ленинское отношение к учительству // Правда. 1930. 7 окт. С. 1; Ваше слово, товарищи просвещенцы! // Известия. 1931. 29 янв. С. 4; Боевой. Итоги Азербайджанского съезда Рабпроса // ЗКП. 1932. 3 февр. С. 3; Черноземный В. Без руля и без ветрил // ЗКП. 1933. 21 июня. С. 2; В Казахстане зияющие прорывы; Учительские деньги расходовали на зарплату председателям сельсоветов, пенсионерам и конюхам: Ничто не может оправдать задолженности по зарплате учителям // ЗКП. 1934. 3 марта. С. 1.

. Своими жалобами на задержки выплат, плохое снабжение и жилье эти учителя только подтверждали взгляд центральной власти, которая винила во всем местных чиновников, а не обращали внимание на разрушительные последствия политики и экономических кампаний, которые проводили партийные лидеры страны {268} 268 Аргументы в пользу версии, что вину за трудности советские люди возлагали на местные власти, см.: Rittersporn G. Т. Stalinist Simplifications and Soviet Complications. P. 86-87; Thurston R. W. Reassessing the history of Soviet workers. P. 160-180.

.

Многие учителя в ответ на материальные трудности, а также после конфликтов и угроз просто увольнялись. Некоторые переходили в другие школы, кое-кто менял профессию. В письме в газету «За коммунистическое просвещение» [Так с апреля 1930 г. по октябрь 1937 г. называлась «Учительская газета». — Примеч. пер.] Николай Соломатин отметил связь между материальными затруднениями, административным произволом и текучестью кадров:

Читать дальше

![Макс Вебер - Власть и политика [сборник]](/books/397458/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik-thumb.webp)