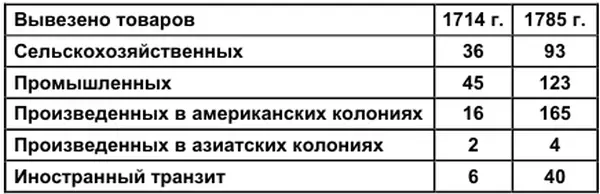

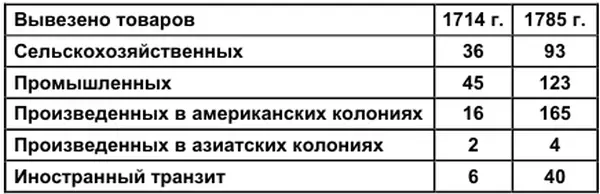

На протяжении всего XVIII в. неуклонно росла внешняя торговля Франции: с 1714 по 1785 г. французский вывоз возрос в следующих размерах (в млн. ливров):

При таком размахе торговли особое значение приобретают порты Бордо, Нант и Марсель; в середине века крупным портом становится Гавр. Из колоний вывозят сахар, кофе, какао, ценные породы дерева, красильные и дубильные вещества, хлопок и кожи. Из этих товаров во Франции оседало не больше трети, остальное же, переработанное в продукты роскоши, отправляют в другие страны — от Испании до России. В колонии вывозятся солонина, мука, вино, ткани и рабы. Постоянные рейсы торговых судов идут по маршруту, называемому «треугольником»: от французского порта к Берегу Слоновой Кости в Африке за неграми, оттуда к берегам Америки, где их сбывают и грузятся колониальными товарами, и затем к Франции. О размахе этой торговли можно судить хотя бы по данным о денежных оборотах «треугольника» (с 27 млн. ливров в 1730 г. до 108 млн. ливров в 1790 г.) и по сведениям о росте кораблестроительной промышленности в порту Бордо, где было спущено в 1754 г. 14 кораблей общим водоизмещением 3640 тонн, в 1756 г. — 16 кораблей (3722 тонны) и в 1763 г. — 22 корабля общим водоизмещением 5240 тонн. И если в конце XVII в. на Антильских островах насчитывалось около 40 тыс. негров-рабов, то к 1789 г. их число достигло полумиллиона.

Этот путь экономического развития страны противопоставлял третье сословие двум первым. Но и внутри каждого из привилегированных сословий обнаруживаются расслоение и противоречия. Первое сословие королевства, духовенство, пользовалось огромными привилегиями и доходами. Церкви принадлежало около 10 % земель Франции, она была почти полностью освобождена от налогов, одна земельная рента приносила от 90 до 130 млн. ливров ежегодно и около 100–120 млн. ливров давала церкви «десятина», собираемая с прихожан. За вычетом так называемого «добровольного дара» в пользу казны, составлявшего от 3,5 млн. до 5 млн. ливров в год, остальное поступало в доход церкви.

Однако пользование этими доходами было очень неравномерно, наряду с богатейшими епископами (к 1789 г. их число составляло 139 человек, все они были выходцами из знатнейших дворянских семей, обладателями ежегодной ренты по 100–150 тыс. ливров) и со светскими аббатами, пользовавшимися доходами аббатств по милости короля, существовало еще низшее полуголодное духовенство, доходы которого не превышали (по статуту 1786 г.) 750, ливров в год для кюре и 300 ливров для викария. Зачастую реальная оплата сельского кюре и его викария была намного ниже этой условной суммы; поэтому часть кюре и викариев составляла подлинное церковное плебейство, вышедшее из народа, живущее с ним, разделявшее его взгляды, иллюзии и надежды.

Расслоение наблюдалось и во втором сословии Франции — дворянстве, владевшем около 20 % территории страны. Наряду с вельможами, жившими за счет пенсий двора (около 4000 человек) [243] В 1778 г. на армию, флот, колонии и расходы министерства иностранных дел было израсходовано 125 млн. ливров, а на содержание королевского двора и пенсии придворным 52 млн. ливров (J. Ntcker. Compte rendu au Roi. Paris, 1781, p. 140).

, существовало так называемое «дворянство мантии» и «дворянство колокольни», состоявшее из одворянившихся буржуа, купивших или унаследовавших должность в бюрократическом аппарате королевства, и буржуа, купивших у разорившихся дворян поместья со всеми феодальными привилегиями. Наряду с ними существовало провинциальное дворянство, косное, отсталое, прозябавшее в своих полуразвалившихся замках и усадьбах, замкнувшееся в своей нищете. Ненавидимое крестьянами, презираемое вельможами, завидующее роскоши и блеску придворных, их доходам, извлекаемым из королевской казны, завидующее богатству буржуазии городов, которые та сумела накопить, провинциальное Дворянство, застыв в своем заскорузлом невежестве, со страхом и негодованием отвергало все новшества и искало спасения в возврате к старине. И если эти провинциальные дворяне больше всего боялись уронить свое «дворянское достоинство», занимаясь какой-нибудь полезной деятельностью, и предпочитали голодать, бедствовать, то высшее дворянство охотно вступало (непосредственно или через подставных лиц) в компании откупщиков, пополняя таким образом свой доходы [244] О структуре французского дворянства XVIII в. см. в книге: F. L. Ford. Robe and Sword. The Regrouping of the French Aristocracy after Louis XIV. Harvard Univ. Press, 1953.

. Характерно в этом отношении признание современника: «Во времена моей юности низшие должности откупной системы бывали вознаграждением лакеев. Ны не там больше вельмож, чем простолюдинов».

Читать дальше