В 1940 году на ремонтном предприятии гражданской авиации один У-2СП оснастили парой поплавков ЦАГИ-10, выбранных за их хорошую управляемость на воде и неплохую аэродинамику. Подкосы, которыми поплавки крепились к фюзеляжу, имели каплевидное сечение, и при виде спереди были похожи на букву М. Этот самолет использовался ГВФ. Подобная конверсия была выполнена ещё с одной машиной в 1944 году предприятием в Московской области. В том же году пару поплавков ЦАГИ-10 установили на По-2 «Лимузин», который получил обозначение По-2ПП.

Серийный С-1

У-2 ВС, который использовался в училище им. И. В. Сталина в качестве учебного штурмовика.

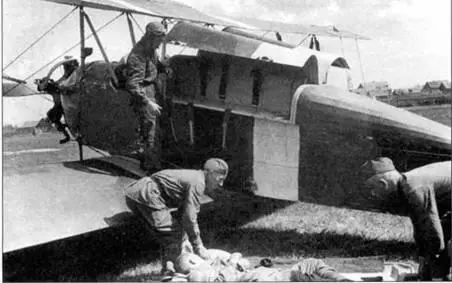

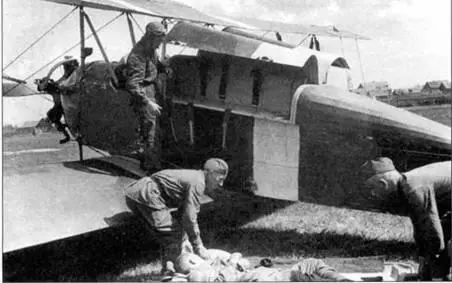

Погрузка раненых в санитарные С-2 (вверху) и С-3 (внизу)

В 1940 году В.Б. Шавров спроектировал деревянные поплавки специально для У- 2. Хотя они имели хорошую аэродинамику и управляемость на воде, в серию они не пошли, несмотря на то, что летные характеристики оснащенного ими У-2 были довольно высокими (максимальная скорость 147 км/ ч, время разбега 15 сек, потолок 3000 м).

В 1942 году А.Я. Щербаков разработал ещё одну конструкцию деревянных поплавков для У-2, которые имели простые обводы и, соответственно высокую технологичность. К самолету они крепились с помощью многочисленных подкосов. Несмотря на успешные испытания в серию они тоже не пошли.

Прошло девять лет с момента первой попытки, прежде чем в 1944 году поплавковый вариант По-2 был запущен в серийное производство. В тот год У-2ВС (см. далее) был переделан в У-2М (или У-2П- поплавковый). Эта работа была проведена конструкторским бюро Н.Н.Поликарпова. В течение 1944 года был спроектирован и испытан новый вариант гидросамолета, который затем передали военным. Новая машина имела однореданный центральный поплавок и два вспомогательных под крылом, выполненных из дюраля. Обводы центрального поплавка были разработаны на базе семейства ЦАГИ-10, его длина составляла 6,4 м, ширина – 1,0 м, а полное водоизмещение достигало 2310 кг. Мотор М-11Д был оснащен винтом изменяемого шага, втулка которого была закрыта обтекателем. На самолете установили баллон со сжатым воздухом для запуска мотора. Сам двигатель был закапотирован. Элероны и руль высоты получили аэродинамическую компенсацию. Изменили вынос верхнего крыла по типу У-2ШС, чтобы компенсировать изменение положения центра тяжести, вызванное установкой поплавка. Экипаж самолета состоял из двух человек, а топлива на борту хватало на 4,5 часа полета. Машина была вооружена одним 7,62-мм пулеметом LLIKAC или ДТ на шкворневой установке и могла нести четыре 25 кг бомбы. Максимальная масса полезной нагрузки составляла 410 кг.

Модификация У-2 с мотором М-11Д, имевшим максимальную мощность 125 л.с. (92 кВт) и номинальную – 115 л.с. (85 кВт), первоначально получила обозначение УТ (учебно-тренировочный). Мотор имел обтекатели позади головок цилиндров, картер также был обтекаемой формы. Задняя кабина могла закрываться разборным фонарем для обучения слепому полету. Летные характеристики УТ не очень отличались от таковых у У-2.

Первый экземпляр санитарного С-2

Легкий ночной бомбардировщик У-2ЛНБ

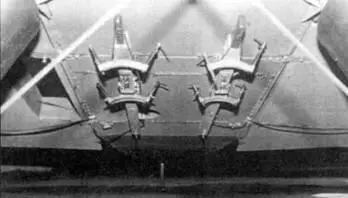

У-2 с кассетами Бакшаева

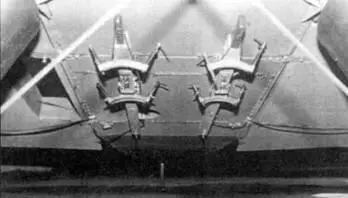

Подфюзеляжный балочный бомбодержаттель

В предвоенные годы широко доступные У-2 часто использовались для различных экспериментов и испытаний. В 1935 году уже упоминавшийся инженер Михельсон создал на базе поликарповского биплана самолет Э-23, приспособленный для выполнения высшего пилотажа. В основном машина была оптимизирована для перевернутого полета – она получила крыло с полусимметричным профилем, карбюратор с двумя поплавковыми камерами. А также ряд доработок в топливной и маслосистемах. Посадочные щитки на нижнем крыле должны были компенсировать уменьшение подъемной силы из-за использования нового профиля. Вероятно, этот самолет имел номер СССР Э-23.

Читать дальше