Но не все попытки замены двигателя были столь же неудачными. Пятицилиндровый мотор воздушного охлаждения М-12 (200 л.с./ 147 кВт), разработанный под руководством М.А. Коссова, был в 1943 году установлен на У-2 МБ М-12, добавив «живости» биплану, которому уже не хватало мощности. Новый мотор был разработан так, что узлы его крепления были полностью идентичны таковым у М-11. Летные испытания продолжительностью 75 часов показали значительное увеличение летных характеристик, но несмотря на это М-12 в серию не пошел.

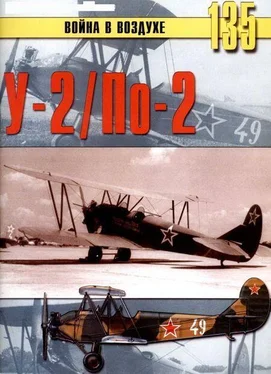

Достоинства У-2 полностью раскрылись во время отступления и оборонительных боев 1941/42 годов, когда самолеты этого типа стали использоваться во.многих целях, для которых они не были первоначально предназначены. Фотография У-2 из гвардейского авиаполка .майора Л.Л. Оводова сделана в Крыму в ноябре 1943 года. Самолет на заднем tuane снаряжен кассетами для малых бомб КМБ.

Послевоенный По-2Л

Трехместный У-2СП

Ещё одна успешная «пересадка сердца» была проведена в Югославии в шестидесятых годах прошлого века. Югославы имели большое количество У-2/По-2 советской постройки, к которым позднее прибавились выпущенные в Польше Po-2W и Po-2W SS. В сороковых и пятидесятых годах эти самолеты преимущественно несли службу в ВВС Югославии (JRV). Старые М-11 на них заменили четырехцилиндровыми рядными моторами жидкостного охлаждения Вальтер «Минор» мощностью 105 л.с. (77 кВт), которые выпускались в Чехословакии. Такая замена серьезно повлияла на внешний вид По-2, который стал напоминать британский «Тайгер Мос».

Ночной бомбардировщик с подвешенными бомбами.

Шумопламегасителъ.

Два экземпляра У-2СП с закрытыми задними кабинами. Самолет на снимке внизу был передан С. М. Кирову.

Ещё в начальный период эксплуатации высокая грузоподъемность и относительная доступность У-2 сделали его подходящим для использования в качестве самолета сельскохозяйственной авиации. Конструкцию машины пришлось изменить – у У-2 АП или АО кабину пилота сдвинули вперед на 0,25 м, чтобы сохранить центровку, а в центроплане верхнего крыла установили дополнительный топливный бак, чтобы компенсировать уменьшившийся объем фюзеляжного бака. На месте второй кабины поместили бак для порошкообразных химикатов на 200-250 кг, а за ним организовали ещё одну кабину, в которой при перебазировании мог располагаться техник.

Установка бака с химикатами потребовала изменить крепление задних стоек центроплана и конструкцию гаргрота фюзеляжа. В ходе производства многократно менялась конструкция механизма высыпания химикатов. Вначале механизм представлял собой люк в нижней части фюзеляжа с обычной заслонкой, открывавшейся летчиком с помощью тросовой проводки. После открытия люка химикаты высыпались в раздвоенный короб («штаны»), позволявший увеличить полосу распыла. В дальнейшем «штаны» заменяли различными дефлекторами, что позволило уменьшить массу конструкции, увеличить полосу захвата и сделать распыление более равномерным. С 1931 года в СССР началось серийное производство сельскохозяйственных самолетов. Хотя У-2АП использовались по всей территории СССР (за исключением, пожалуй, Крайнего Севера), основная масса была сосредоточена в Московской области, на Украине, в республиках Закавказья, Казахстане, центрально-азиатских республиках и в Поволжье. За одиннадцать лет производства (1930-1940 годы) было построено 1235 У- 2АП. Улучшенный сельскохозяйственный вариант По-2 выпускался и после войны, пока ему на смену не пришел Антонов СХ-1 (сельскохозяйственный первый), который ныне широко известен под обозначением Ан-2.

Читать дальше