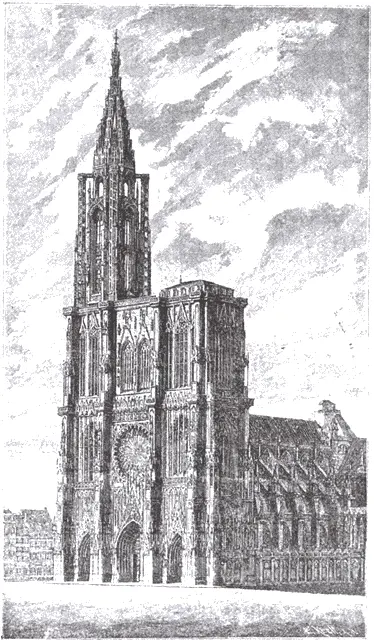

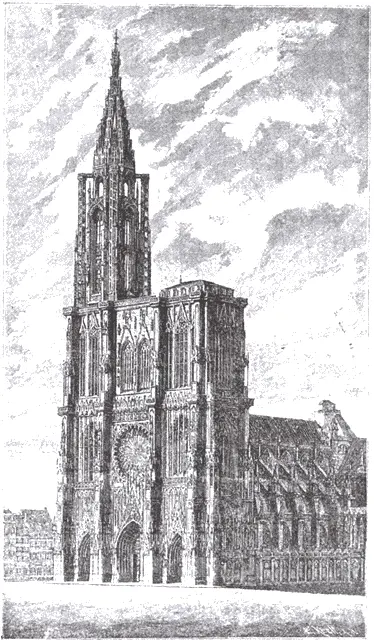

Страсбургский собор

Во главе каждого цеха стоял цеховой старшина. В каждом отдельном цеховом заведении работой управляли мастера, которым помогали подмастерья, а под их руководством, в свою очередь, работали ученики. Число подмастерьев и учеников у одного и того же мастера точно определялось цеховым уставом.

Ученик поступал к мастеру на выучку на определенное время. За это он вносил в ремесленную кассу небольшую сумму денег. По прошествии условленного срока (от шести до восьми лет) цех возводил ученика в звание подмастерья, предварительно убедившись в том, что он обладает необходимыми для этого познаниями. Подмастерье уже получал определенное жалованье и право переходить от одного мастера к другому, но оставался зависим от своего цеха. Если подмастерье желал сам сделаться мастером, ему необходимо было совершить путешествие для большего ознакомления со своей специальностью и потом выдержать особое испытание. Собрание цеховых мастеров рассматривало заданную ему для исполнения работу и, в случае ее удовлетворительности, удостаивало его звания мастера. Мастер получал право открыть свое собственное заведение и становился полноправным членом цехового собрания. Подмастерья подвергались строгому наблюдению, и кроме знания своего дела от них требовалось еще хорошее поведение. Те из них, которые совершали что-либо позорное, исключались из своей среды и не могли уже рассчитывать на вторичное принятие в нее.

Цеховые законы устанавливали правила, обязательные и для мастеров. Эти постановления касались не только самого мастерства, но и личности, и частной жизни самих мастеров. Таким образом, подмастерья стояли под наблюдением мастеров, а мастера обязаны были строго исполнять цеховые уставы. Что касается учеников, то они, как правило, будучи несовершеннолетними, никаких прав не имели. Принятие ученика в заведение отличалось известной торжественностью. Часто оно происходило в ратуше, перед ратманами. Здесь мальчику объясняли его обязанности, как рабочие, так и нравственные и вручали особый ученический билет. «Мастер, берущий к себе ученика, — говорят тогдашние уставы, — должен содержать его день и ночь в своем доме за крепко запертой дверью, давать ему хлеб, усердно заботиться о нем… Мастер должен исполнять все свои обязанности по отношению к ученику, он должен так верно, так ревностно знакомить его со своим ремеслом, чтобы мог спокойно ответить за это перед Богом». Многие цеховые уставы вменяли в обязанность мастерам одевать своих учеников. Те же уставы определяли и обязанности ученика — он был «обязан повиноваться своему мастеру, как родному отцу; утром, и вечером, и во время работы он должен просить у Бога покровительства и помощи, потому что без Бога ничего нельзя сделать… Ученик должен слушать мессу и проповеди по воскресным и праздничным дням и полюбить хорошие книги… Он должен дорожить честью своего мастера и не позорить своего ремесла, ибо оно — свято, и сам он, может быть, сделается когда-нибудь мастером над другими, если захочет того Бог и если сам он того заслужит… Если ученик теряет страх Божий в сердце своем или грешит непослушаньем, его должно сурово наказывать; это принесет благо душе его, а тело должно пострадать, чтобы душа была в лучшем состоянии…» Мастеру, который плохо обучал ученика, грозило наказание. Если случалось, что в конце срока, назначенного для учения, ученик по вине мастера не знал хорошо своего дела, его передавали другому мастеру, а прежний хозяин его должен был платить за его учение и сверх того внести штраф в цеховую кассу.

При возведении ученика в звание подмастерья о его познаниях спрашивали мастера, а ученику завали вопрос, не заметил ли он во время обучения чего-либо несогласного с интересами ремесла. Если он видел что-либо подобное, то обязан был высказаться немедленно, а потом хранить по поводу этого полное молчанье. После всех расспросов, удостоверившись в нравственных достоинствах испытуемого, участники собрания приступали к подаче голосов.

Подмастерья жили вольготнее, чем ученики, но и они обязаны были жить в доме мастера, причем вечером возвращаться в определенный час, и не имели права приводить с собой подмастерьев или учеников другого мастера. Игры, особенно игра в кости, были им воспрещены. Но подмастерья все же считались свободными людьми и имели право носить оружие; со временем это право, как идущее во вред общественному спокойствию, стало ограничиваться ратами.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу