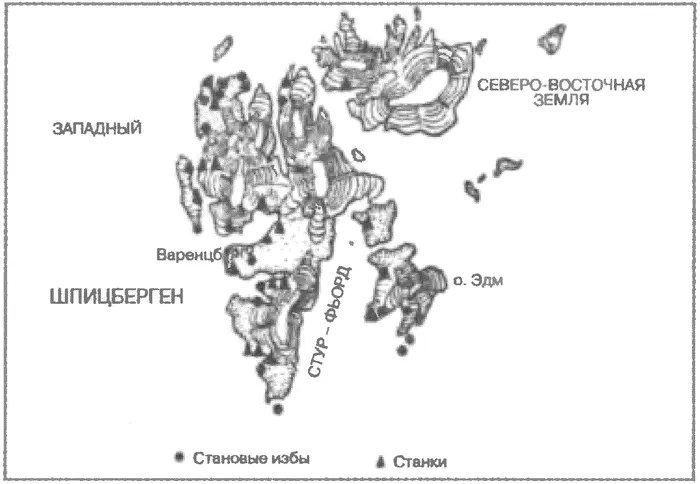

Вскоре по предложению Англии зоны охоты у Шпицбергена были поделены. Англичане заняли все заливы в центральной части архипелага. Голландцам достался остров Амстердам, Дании — Датские острова, немцам — Гамбургская губа. Испанцы и французы, не имевшие за спиной поддержки флота, получили самые неудобные северные бухты. Русские в разделе острова не участвовали, они охотились на малодоступных восточных берегах.

Начавшееся беспощадное истребление китов продолжалось десятки лет. Только голландцы с 1669 по 1769 годы отправили к Шпицбергену 14 167 судов, которые добыли 57 590 китов. Летом на бухты Шпицбергена базировались сотни китобойных судов. Особенно процветал возникший на острове поселок Смеренбург (Ворваний город) [36] Ворвань — китовый жир. — Ред.

.

Описывая его, в 1912 году Ф. Нансен писал: «Более 250 лет тому назад на этом месте стоял целый город с лавками и улицами. Не менее 10 000 человек толкалось среди шума товарных складов, на салотопнях, в игорных притонах, кузницах и мастерских, в трактирах, где пили и плясали. У этого плоского берега кишели лодки с возвращавшимися со своего рискованного промысла моряками-китоловами, а также пестро разряженные женщины, приехавшие ловить мужчин». Это было самое северное в мире поселение. Просуществовало оно около пятидесяти лет. В 1671 году о Смеренбурге писали уже как о покинутом и разрушающемся городе.

Хищническое истребление китов резко сократило их поголовье. Уменьшилось и число китобойных судов, промышлявших у Шпицбергена. Тем не менее, Англия и Голландия усиленно пытались колонизировать остров. Они создали на нем несколько летних поселков. Стремясь продлить сроки охоты и получить право на владение Шпицбергеном, «Московская компания» посулила огромную плату добровольцам, которые согласились бы прожить на Шпицбергене целый год. Увы, первая и последняя попытка англичан добровольно перезимовать на острове закончилась трагедией — все зимовщики погибли. Не раз английским и голландским китоловам приходилось зимовать на Шпицбергене из-за гибели судов. Безымянные могилы, разбросанные по всему острову, — следы этих вынужденных зимовок. И сегодня о них напоминают такие названия, как гора Мертвецов, гора Печали, мыс Мертвецов и др.

Русские поморы на груманских промыслах. Худ. Мешалкин

Когда в Западной Европе даже мысль о зимовке на Шпицбергене вызывала ужас, сотни русских поморов ежегодно не только отправлялись на Шпицберген, но и зимовали там. В русской истории Шпицберген известен как Грумант. Почему появилось это название? Долгое время считалось, что Шпицберген — часть Гренландии. Отсюда, очевидно, и его название — «Грумант», «Груланд».

Еще в XI веке Великий Новгород обложил данью обитавшие здесь племена.

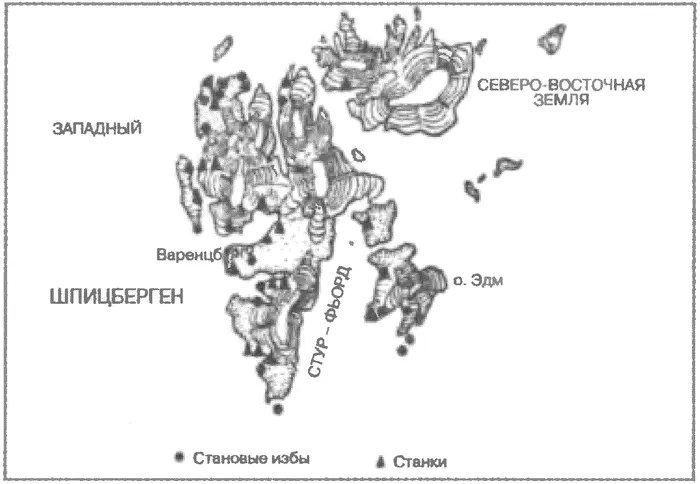

Расположение старинных русских становищ на Шпицбергене

Ко времени покорения Новгорода Москвой северное побережье Мурмана было уже хорошо освоено русскими. Пути с Мурмана вели дальше на север. Заинтересованный в освоении Севера Иван Грозный даровал многочисленные льготы Трифоно-Печерскому монастырю, разрешив ему беспошлинно торговать салом морских зверей, добытых у Шпицбергена. До конца XVII века русские поморы промышляли в основном у восточных берегов Шпицбергена. В отличие от англичан и голландцев, они мало интересовались китами. Охотились они преимущественно на моржей, тюленей, белых медведей и песцов.

В связи с резким сокращением поголовья китов в XVIII веке иностранные китобои начали покидать Шпицберген. В то же время сотни, а в некоторые годы и тысячи русских поморов продолжали ходить на Грумант. В 1823 году заинтересовавшийся северным промыслом Петр I издал указ о создании «Кольского китоловства». «Первое отправление казенных китоловных кораблей на промыслы к Шпицбергену с Двины» состоялось в 1725 году. И все же русский китобойный промысел развития не получил. Хотя число российских судов, отправляемых на Шпицберген, из года в год росло, но ходили они туда не за китами. Россиян интересовали меха.

В 1748 году императрица Елизавета Петровна пожаловала на двадцать лет «звериный промысел в Ледовитом океане» графу П.И. Шувалову. На следующий год управляющий его «сальной» конторой снарядил на Шпицберген несколько судов. Подходя к острову, с одного из них увидели дым. Возле костра сидели четверо. Когда спущенная шлюпка подходила к берегу, к ней бросились обросшие, одетые в звериные шкуры люди. Кормщик согласился забрать их вместе с багажом. Он был немалый — состоял из 50 пудов оленьего жира, 210 медвежьих и оленьих шкур и более чем 200 шкурок белых и голубых песцов.

Читать дальше

![Коллектив авторов История - Россия в мировой истории [Учебное пособие]](/books/409940/kollektiv-avtorov-istoriya-rossiya-v-mirovoj-istorii-thumb.webp)