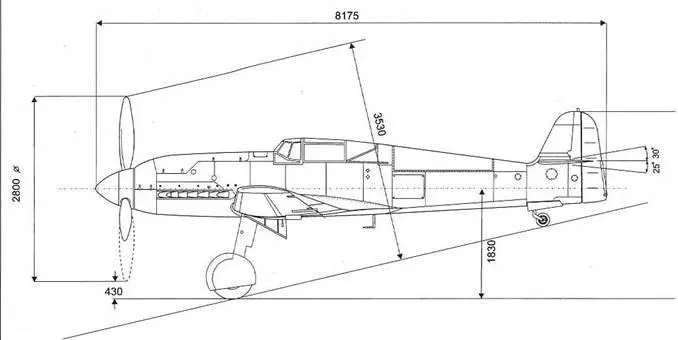

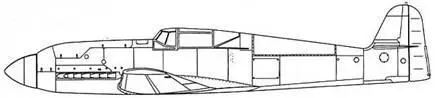

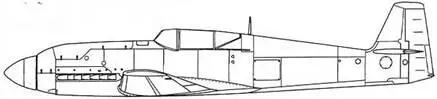

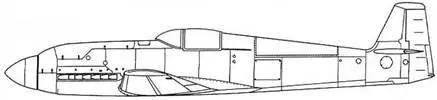

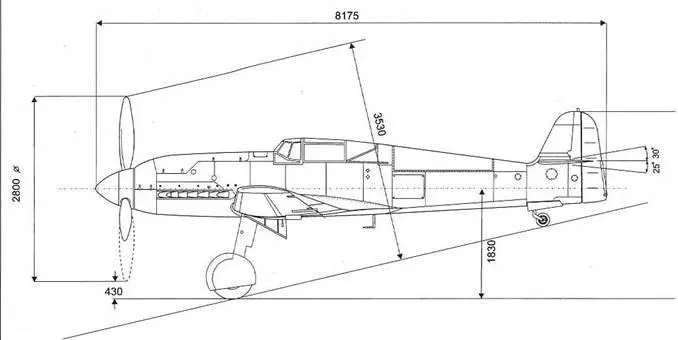

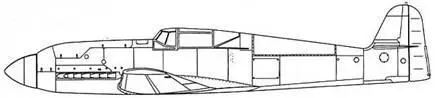

Схема самолета Heinkel Не-100VI, сделанная на основании оригинальных заводских чертежей.

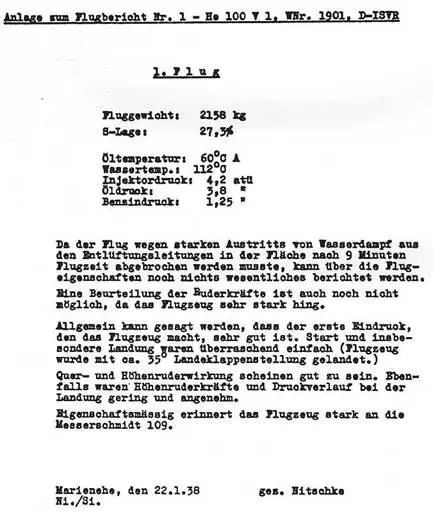

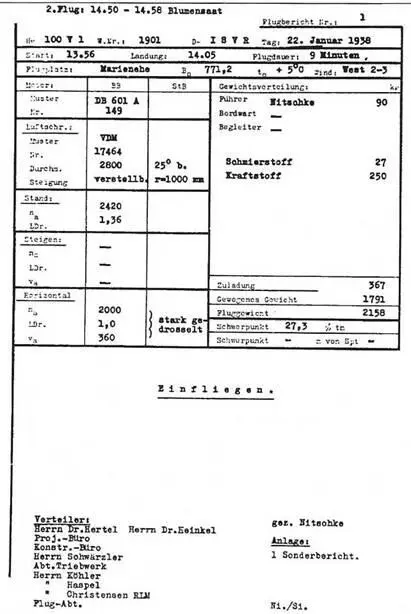

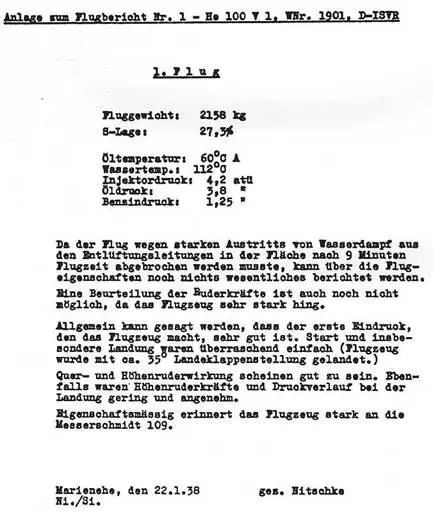

Копия рапорта по облету прототипа Не-100VI и рапорт о втором полете Не-100VI.

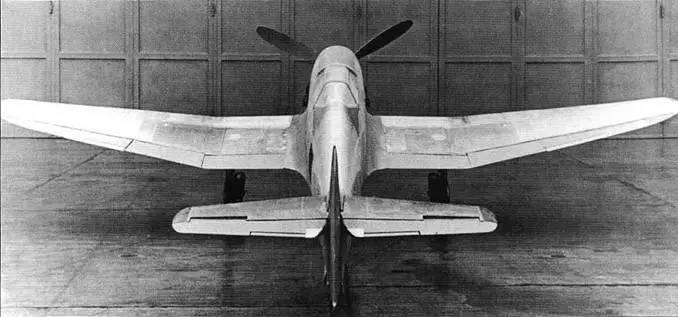

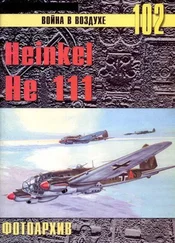

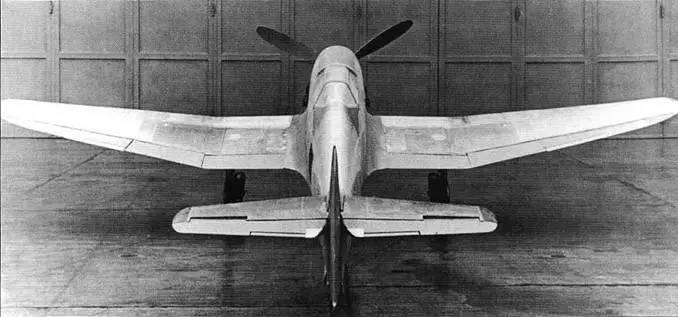

Фотография первого прототипа Не-100VI, сделанная на аэродроме Росток-Мариенех, на берегу реки Варнов, в 1938 году.

Несмотря на эти разногласия, внутри конструкторской группы, работы шли полным ходом, и уже к концу 1937 года первый прототип истребителя обрел реальные черты. Планировалось, что его облет состоится не позднее чем в первый месяц следующего года. Р. 1035, получил нетипичную систему охлаждения (поверхностно-испарительную) -совершенно иную, чем на современных ему истребителях. Впервые такую методику Хейнкель применил на своем Не-119, однако это был самолет гораздо больших размеров и там такая система полностью экзамен не выдержала (кроме поверхностного охлаждения дополнительно пришлось использовать традиционный радиатор, размещенный под фюзеляжем, вообще этот самолет не принадлежал к числу очень удачных и после постройки четырех прототипов дальнейшие работы над ним были прекращены). Однако предполагалось, что на новом истребителе она будет работать без замечаний. Здесь была применена разработанная Вальтером Гюнтером система поверхностной конденсации, состоявшая из размещенных в крыльях системы трубок (из алюминия) и насосов, образующих замкнутую систему охлаждения. Согласно данным книги Вильяма Грина «The Annals of the He 100», охлаждающая жидкость состояла исключительно из масла и метилового спирта, Ганс Петер Дамбровский считает, что, использовалась вода с додавлением метилового спирта и очень небольшого количества масла. В соответствие с советскими данными по испытаниям Не 100 V6 хладагентом являлась вода (61,5%), глицерин (35%) и небольшое количество метилового спирта (?) – (3,5%). Так как в системе охлаждения было повышенное давление, то охлаждающая жидкость кипела при температуре 110-130°С. После поступления хладагента из двигателя в крылья происходило ее резкое расширение, что приводило к ее переходу в парообразное состояние. В крыльях пар охлаждался и конденсировался. В рамках замкнутого цикла охлаждающая жидкость возвращалась назад в двигатель, после чего весь процесс повторялся снова. Работа системы оказалось возможным благодаря модификации, разработанной специально для этой цели инженерами, работающими в специальном исследовательском отделе фирмы Хейнкеля. (В состав этой группы входили инженеры Jahn, Jahnke, Moser, Kraft, Siebenlist. Шефом отдела являлся Dr. Matthaes). Они разместили в крыльях 22 маленьких вспомогательных насоса, задачей которых было возвращение сконденсировавшегося пара в двигатель. Каждой работающей помпе отвечала небольшая сигнальная лампочка на правой боковой панели в кабине. Когда одна из 22 лампочек гасла, это означало, что данная помпа перестала работать (произошла ее авария). Поверхностное охлаждение было, несомненно, совершенно новаторским решением, но как показало время не до конца доработанным. Но оно не было единственной новинкой в конструкции Р. 1035. Так же удивительным было то, что двигатель, в отличие от практически всех других самолетов не имел традиционной моторной рамы. Вместо нее использовалась рама, образованная несущими балками фюзеляжа, которые собственно и играли роль моторамы. Это позволило добиться значительно более совершенного с точки зрения аэродинамики силуэта самолета.

Фотография первого прототипа Не-100VI, сделанная на аэродроме Росток-Мариенех, в 1938 году.

Не 100VI

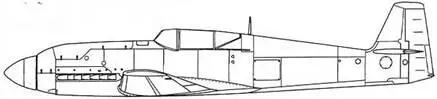

Не 100V2

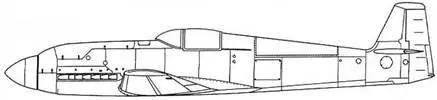

Не 100 V3

Читать дальше