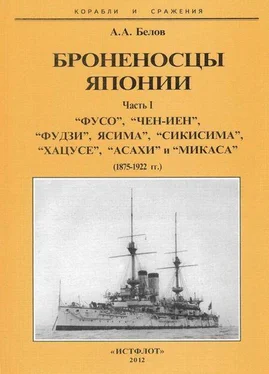

Японцы владели морской тактикой, успешно применяли строи кильватера, фронта, клина и другие. “Закрытие страны” в 1639 г. прервало развитие отечественного кораблестроения: суда большого водоизмещения уничтожались, новые не строились, а оставшиеся маломерки обязывались ходить возле своих берегов.

Уже после общения с коммодором Перри японцы осознали необходимость создания флота, пока хотя бы для защиты собственного государства. Спустя три месяца после прихода американцев, сёгуном было объявлено об отмене закона Иэмицу (iyemitsu) Токугава 1639 г. и разрешалось строить большие корабли. Но за двести с лишним лет искусство судостроения ушло далеко вперёд и японцы обратились за помощью к голландцам. Решив строить военный флот, правительство сёгуна поначалу не придавало значения разнице между боевыми и коммерческими судами. Оно обратилось к голландскому консулу в Нагасаки Дюнкер-Кертису (Dunker-Curtuis) с предложением купить в следующем году 10 судов. Голландцы согласились, а вскоре подарили Японии небольшой корабль “Самбинг” (“Sumbing”), переименованный в “Кванко-мару" (“Kwanko-maru”). 22 человека экипажа временно остались в Нагасаки для обучения японцев. Авария фрегата “Диана” в 1855 г. и последовавшая за ней русско-японская постройка двух шхун в бухте Хеда способствовали приобретению японскими корабелами навыков европейского судостроения.

В августе 1857 г. в Японию пришёл первый военный корабль “Канрин-мару” (“Kanrin-maru”), а в марте 1858 г. второй – “Чойо-мару” (“Choyo-maru”), оба построенные в Голландии.

В 1860-е годы корабли и суда европейского типа стали всё чаще строиться и покупаться сёгуном. По его примеру и вассалы стали обзаводиться военными кораблями, в том числе с паровыми машинами.

В 1866 г., к началу гражданской войны, сёгун имел в своём распоряжении не только армию, но и флот. Когда к концу 1868 г. боевые действия переместились на о. Хоккайдо, заявил о своём существовании императорский флот. Первоначально он состоял из небольшого числа кораблей, реквизированных по одному из каждого союзного княжества.

В марте-апреле 1868 г. в состав императорского флота входили “Мошин-мару” (“Moshun-maru”), “Хози-мару" (“Hozuimaru”), “Юхи-Мару” (“Yuhi-maru”), “Фудзияма” (“Fujiyama”), “Мусаси” (“Musatchi”) “Хирю” (“Hiriu”), а также отобранные у сёгуна (19 апреля вместе с несколькими транспортами переметнувшиеся обратно) “Квайо” (“Kwaio”), “Банрю" (“Banriu”), “Квайтен” (“Kwaiten”), “Чиодогата” (“Chiodogata”) и несколько других кораблей, в основном небольших пароходов, пригодных к охране портов, перевозке войск и грузов. В дополнение к имеющимся, императорское правительство купило за границей несколько пароходов, переоборудовав их в военные транспорты.

В начале 1869 г., когда в Токио приняли решение послать эскадру на о. Йеддо для помощи при взятии г. Хакодате (Hakodate), в состав правительственной эскадры вошли корабли: “Котецу” (“Kotezu” или “Kotetsu”, позднее переименованный в “Адзума” (“Adzuma”), броненосный таран купленный у США в 1867 г.), “Касуга” (“Kasuga”), “Тейбо” (“Teibo”), “Иошин” (“Yoshin”), “Чиойо-мару” (“Chioio-maru”), “Эйнен-мару” (“Einenmaru”) и четыре транспорта.

Броненосец “Котецу", стоявший на якоре, в тумане был атакован кораблём сторонников сёгуна “Квайтен", но сумел отбить атаку. В результате жарких многодневных боёв корабли императорского флота смогли либо уничтожить, либо пленить боевые суда противника.

К июню 1869 г. императорский флот состоял из 11 боевых кораблей: “Котецу”, “Мусаси”, “Фудзияма”, “Чиодогата”, “Чиойо”, “Иошин”, “Изуми” (“Izumi”), “Кавачи" (“Kawatchi”), “Сетци” (“Settsu”), “Шиокаку” (“Shiokaku”), “Канко” (“Kanko”) и 8 транспортов. Кроме этого, вассальные князья имели 35 кораблей и пароходов.

В июле 1869 г. правительство учредило министерство военных дел, ведавшее армией и флотом. Оно и занялось приведением в порядок морских учреждений, обследованием имеющихся кораблей и разработкой плана увеличения флота. Проверка наличного корабельного состава показала, что в большинстве боевые суда являются ветхими, малопригодными для службы, но требующими постоянных немалых расходов на ремонт и обслуживание. Военное министерство решило оставить у себя лишь три корабля: “Котецу", “Фудзияма”, “Чиодогата” и четыре транспорта, одним из которых был вновь купленный “Осака-мару” {“Osaka-maru”). Все остальные малопригодные плавсредства вернулись обратно к вассальным князьям. Одно из семи судов было переоборудовано в учебное.

В 1871 г. княжества в Японии ликвидировали и вместо них создали префектуры. В 1872 г. вместо прежних четырёх были учреждены три сословия: высшее дворянство (бывшие князья и аристократия), дворянство (бывшие самураи), простой народ (остальное население, включая буржуазию). Были приняты законы о равенстве всех сословий, свободе выбора профессий и передвижения по стране. В 1872-73 гг. в стране осуществили земельную реформу, законодательно закрепившую частную собственность на землю за теми, кому она фактически принадлежала к тому моменту. В июне 1873 г. был принят закон об отмене всех феодальных податей и повинностей и о введении ежегодного денежного налога в размере 3% от цены земли. Этот налог собирало центральное правительство. Единая власть в стране крепла и она неизбежно должна была обратить свой взор в сторону окружавшего японцев моря. Наверное, если бы в гражданской войне верх взял сёгун, он подобными мерами мог добиться единодержавия, а вместе с ним и экономического роста, чтобы продолжить строительство флота, начатое в 1860-е гг. Независимо от названия победителя, Япония стала бы развиваться сходными путями.

Читать дальше

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/405097/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998-thumb.webp)