Таким образом, лишь спустя 8 лет после закладки “Tegetthoff’ (в течение которых не был заложен ни один броненосец), австрийский флот наконец-то получил возможность начать постройку двух новых кораблей этого класса (впрочем, от закладки следующей серии линкоров их отделял еще больший временной промежуток).

Новые броненосцы “Kronprinz Erzherzog Rudolf’ и “Erzherzog Ferdinand Max” были заложены соответственно 25 января и 12 ноября 1884 г. – первый на казенной верфи в Поле, а второй на верфи “San Rocco” фирмы Stadilimento Technico Triestino в Триесте. Некоторые источники тех лет, правда, указывают на их закладку почти одновременно в начале 1885 г. Спуск кораблей (предполагавшийся, по данным [2], в июне 1887 г.) состоялся соответственно 6 июня и 14 апреля 1887 г., и они были завершены постройкой в сентябре и июле 1889 г. (последние даты означают дату начала первых испытаний 20 сентября и 11 июля соответственно). “Erzherzog Ferdinand Мах” в ходе постройки был переименован в “Kronprinzessin Erzherzogin Stefanie”. Стоимость одного корабля составляла 18 млн. крон (указана как стоимость [18] корабля типа “Rudolf’).

Оба корабля спроектировал старший корабельный инженер Сойка (Soyka), хотя некоторые источники [7] упоминают в роли проектировщика Йозефа Кучинку (Iosef Kuchiyka), нового австрийского Директора военного кораблестроения. Возможно, что первый из них осуществлял непосредственное проектирование. Строителем броненосца “Stefanie”, осуществлявшим ежедневный контроль, был инженер 1-го класса Вайцнер.

С постройкой этих кораблей австрийцы впервые отошли от своего прежде излюбленного типа казематных броненосцев, по-видимому, полностью исчерпав резервы усовершенствования последних, и наконец-то приступили к созданию современных кораблей, аналогичных строившимся в то время в других странах. Впрочем Морское ведомство очень неохотно сделало этот шаг. Хотя эти корабли в общем плане и были однотипными, но все же несколько отличались по характеристикам механизмов, артиллерии, бронирования и даже по размерам. Создавалось впечатление, что они были построены в виде опыта для выбора наилучшего из них в качестве будущего образца.

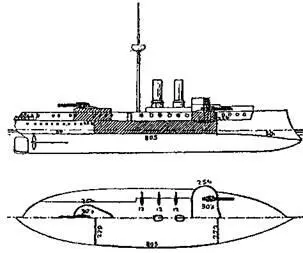

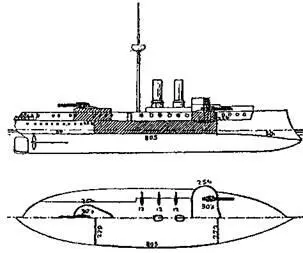

Броненосец "Kronprinz Erzherzog Rudolf" (Наружный вид и план батарейной палубы с указанием расположения орудий)

Фактически у них были только две общие черты: калибр и наличие двух одиночных барбетных башен побортно в носовой части (защищенных одним общим овальным барбетом “редутом”). Впрочем, злые языки утверждали, что такая разнотипность этих двух построенных одновременно кораблей была следствием тенденции к экономии средств со стороны ответственных лиц, что привело не только к их незначительной боевой ценности, но и к тому, что один из них был просто меньшей, т.е. более дешевой версией другого. Иногда разнотипность этих кораблей приводится даже как пример абсурда и глупой экономии. Истинная подоплека их создания неизвестна.

Так или иначе, эти первые (и, как оказалось, последние) барбетные броненосцы австро-венгерского флота обозначили переход от казематных кораблей со вспомогательным парусным вооружением к современным линкорам с тяжелой артиллерией. Их главный калибр, кроме того, оставался самым крупным в Королевско-Императорском флоте в течение двух десятилетий с момента их вступления в строй.

Несомненно, что при их проектировании ориентировались на иностранные образцы, а именно на французские броненосцы “Devastation” и “Amiral Duperre” (оба спущены в 1879 г.). Как известно, эти корабли имели всю либо часть главной артиллерии побортно, в одиночных барбетных установках. По поводу выбора именно побортной схемы размещения барбетов можно сказать, что у австрийцев она являлась как бы логическим продолжением центральной батареи, как бы облегченным ее вариантом (как это было и у французов). Таким образом, барбеты были последней характерной чертой центральной батареи.

Что же могло сделать именно этот тип барбетных кораблей столь заманчивым для австрийцев? Видимо, то же самое желание иметь батарею, охватывающую больше “точек на горизонте”, чем было возможно на цитадельных кораблях, и которое привело в свое время к “кораблям с носовой батареей"’ Ромако, то есть большие сектора обстрела барбетных установок. Также побортное размещение барбетов на спонсонах позволило добиться мощного погонного огня для поддержки тарана. Продольный огонь был полезен и для задач береговой обороны – для блокады проходов между островами, которыми изобиловало побережье Адриатики.

Читать дальше