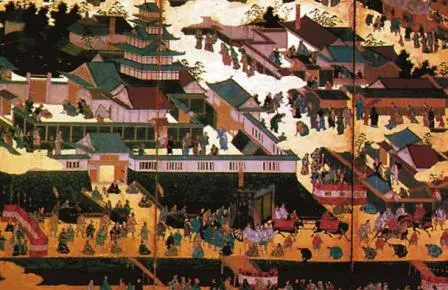

В Японии сложилась своеобразная система власти. Формальным главой государства считался император, особенно чтимый синтоистами. Но фактически власть находилась в руках у сёгунов – верховных военных правителей. После многолетних междоусобных войн сёгун Иэя́су из династии Токуга́ва в 1603 г. сумел объединить наиболее сильные княжества страны. Он и его наследники укрепили центральную власть, упорядочили развитие торговли и хозяйства в целом.

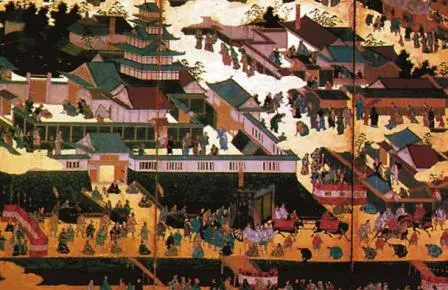

Замок японского вельможи среди городских улиц

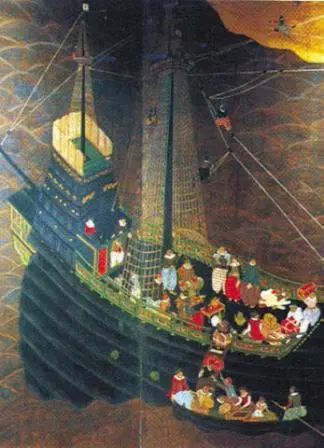

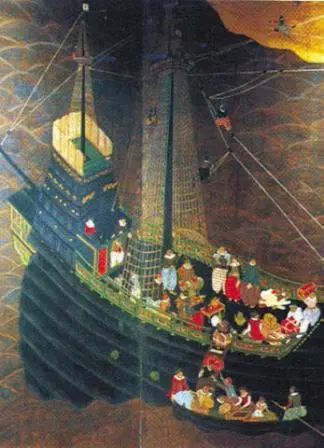

Вместе с тем сёгуны всячески противостояли попыткам европейцев проникнуть в Японию, которые начали предприниматься с XVI в. Островное положение страны, казалось бы, оберегало её от печальной участи соседних Индии и Китая. Тем не менее сёгуны династии Токугава в 1639 г. свели к минимуму контакты с иноземцами. С тех пор торговать с Японией могли только голландцы и китайцы. Тогда, в условиях ведения натурального хозяйства, этот запрет не помешал дальнейшему развитию в Японии земледелия, ремёсел, внутреннего рынка. В течение XVIII в. в стране стали появляться мануфактуры – винокуренные, солеварные, текстильные, бумажные и пр. Излишки производимой на них продукции обычно продавались в Китай.

Несмотря на почти полное отсутствие внешних связей, в Японии постепенно развивались и своеобразные элементы капиталистических отношений. Местное купечество скупало земли у собственников для перепродажи. В стране появились банки, конторы по распределению инвентаря и сырья для крестьян и ремесленников. Усиливалось расслоение крестьянства: одни становились преуспевающими собственниками, а другие разорялись. Это всё чаще приводило к народным выступлениям, в которых значительную роль играли различные тайные общества и братства. Порой в таких выступлениях принимали участие даже самураи. Их былая сила и богатство таяли по мере того, как прекращались междоусобные войны. Поэтому обедневшие и разорившиеся самураи нередко обращали своё боевое мастерство против даймё или даже представителей центральной власти.

Португальское торговое судно в Японии (XVII в.)

Ближе к концу XVIII в. в стране обозначился кризис. В упадок стали приходить хозяйства не только многих самураев, но и даймё. Между тем попадавшие в страну через голландских купцов европейские книги и отдельные технические новинки всё убедительнее говорили о том, что самоизоляция Японии неуклонно увеличивает разрыв между нею и Европой. Назревал вопрос о необходимости «открыть» страну. В этом же были заинтересованы и сильные европейские державы, правда, отнюдь не ради блага Японии.

Подведём итоги

Две крупнейшие страны Дальнего Востока, Китай и Япония, к XVII в. достигли исключительно высокого уровня материальной и духовной культуры. Но дальнейшая самоизоляция этих стран от внешнего мира, их «закрытость» привели к значительному отставанию Китая и Японии от ведущих держав Европы. Вопрос «открытия» этих восточноазиатских стран приобрёл первостепенное значение.

Миссионер – религиозный проповедник, распространяющий ту или иную веру там, где её нет.

Миссионер – религиозный проповедник, распространяющий ту или иную веру там, где её нет.

• 1603– объединение сёгуном Иэясу Токугава основных княжеств Японии.

• 1603– объединение сёгуном Иэясу Токугава основных княжеств Японии.

• 1628–1645– Крестьянская война в Китае.

• 1639– прекращение Японией торговли с иностранными державами (кроме Китая и Нидерландов).

• 1644– начало правления в Китае династии Цин.

• 1757– закрытие китайскими властями всех портов (кроме Кантона) для европейских купцов.

Вопросы

1. Почему материальная культура Китая долгое время находилась на более высоком уровне, чем культура народов Европы? Какие особенности истории и жизни китайцев и европейцев повлияли на это?

2. Почему различные волнения в Китае и даже Крестьянская война в XVII в… продолжавшаяся 17 лет, заканчивались неудачей? Что мешало восставшим добиться успеха?

3. Кто такие самураи? С какой группой (или группами) населения в Европе их отчасти можно было бы сравнить? Поясните свой ответ.

Задания

1. Среди поучений Конфуция есть и такое: «Государь должен быть государем, подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

Миссионер – религиозный проповедник, распространяющий ту или иную веру там, где её нет.

Миссионер – религиозный проповедник, распространяющий ту или иную веру там, где её нет. • 1603– объединение сёгуном Иэясу Токугава основных княжеств Японии.

• 1603– объединение сёгуном Иэясу Токугава основных княжеств Японии.