Эти результаты Ньютона обычно представляют в виде формулы для силы притяжения F между двумя телами с массами m 1и m 2, разделенными расстоянием r :

F = G ∙ m 1∙ m 2 / r ²,

где G – это универсальная постоянная, сегодня известная как постоянная Ньютона, или гравитационная постоянная. Ни эта формула, ни постоянная G не появляются в «Математических началах». Даже если бы Ньютон ввел эту постоянную, он не смог бы определить ее значение, потому что не знал массу Солнца и Земли. В расчетах движения Луны или планет G появляется только как множитель для массы, соответственно, Земли или Солнца.

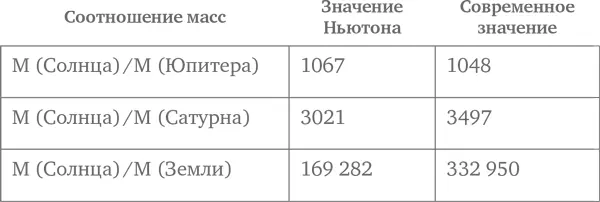

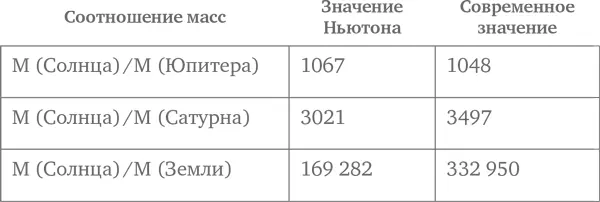

Даже не зная значения G , Ньютон смог использовать свою теорию притяжения, чтобы рассчитать соотношения масс различных тел в Солнечной системе (см. техническое замечание 35). Например, зная отношения расстояний от Юпитера и Сатурна до их спутников и до Солнца и зная отношения орбитальных периодов Юпитера и Сатурна и их спутников, он смог высчитать отношения центростремительных ускорений для спутников Юпитера и Сатурна в направлении их центральных планет к центростремительным ускорениям самих этих планет в направлении к Солнцу. Из этого Ньютон смог вывести соотношение масс Юпитера, Сатурна и Солнца. Поскольку у Земли также есть спутник, ту же самую технику можно в принципе использовать, чтобы высчитать соотношение масс Земли и Солнца. К сожалению, несмотря на то что расстояние между Землей и Луной было хорошо известно благодаря суточному параллаксу Луны, суточный параллакс Солнца был слишком мал, чтобы его измерить, таким образом соотношение расстояний между Землей и Солнцем и Землей и Луной не было известно (как мы уже видели в главе 7, информация, полученная Аристархом, и расстояния, которые он высчитал, пользуясь ею, были безнадежно неточны). Тем не менее Ньютон пошел дальше и рассчитал соотношения масс, используя значение расстояния от Земли до Солнца, которое было, скорее, нижней границей этой величины и составляло примерно половину настоящего значения. В таблице приводятся вычисленные Ньютоном соотношения масс, приведенные в качестве следствия из Теоремы VIII Книги III «Математических начал», в сравнении с современными значениями {265}.

Как видно из этой таблицы, полученный Ньютоном результат для Юпитера совпадает с истинным значением очень хорошо, для Сатурна – неплохо, но для Земли – очень отличается, потому что расстояние от Земли до Солнца не было известно. Ньютон был вполне осведомлен о проблемах, которые возникают по причине неточности в наблюдениях, но, как и большинство ученых до начала XX в., был достаточно небрежен по поводу точности в результатах своих расчетов. К тому же Ньютон, как и его предшественники Аристарх и аль-Бируни, приводил эти результаты с гораздо большим количеством значащих цифр, чем это позволяла точность данных, на которых были основаны расчеты.

Кстати, первая серьезная оценка размеров Солнечной системы была проведена в 1672 г. Жаном Рише и Джованни Доменико Кассини. Они измерили расстояние до Марса, наблюдая разницу в направлении на Марс из Парижа и Кайенны. Поскольку соотношения расстояний от планет до Солнца уже были известны из теории Коперника, таким образом, они получили и расстояние от Земли до Солнца. В современных единицах их результат составлял 140 млн км, что достаточно близко к современному значению в 149 598 500 млн км для среднего расстояния. Более точные измерения были проведены позже путем сравнения наблюдений из различных точек Земли прохождений Венеры по диску Солнца в 1761 и 1769 гг., что дало расстояние между Землей и Солнцем в 153 млн км {266}.

В 1797–1798 гг. Генри Кавендиш наконец сумел измерить силу притяжения между двумя телами в лабораторных условиях, из чего стало возможным вывести значение G . Но Кавендиш вместо этого, используя хорошо известное значение ускорения свободного падения в гравитационном поле Земли у ее поверхности (9,8 м/с²) и известное значение объема Земли, высчитал, что средняя плотность Земли в 5,48 раз превышает плотность воды.

Это соответствовало исторически сложившейся в физике практике – оформлять полученные результаты как отношения или пропорции, а не определенные величины. Например, как мы уже видели, Галилей доказал, что расстояние, пройденное свободно падающими на поверхность Земли телами, пропорционально квадрату времени, но он никогда не говорил, что постоянный множитель при квадрате времени, который дает пройденное расстояние, равен 9,8 м/с за каждую секунду. Как минимум это было связано с тем, что не существовало универсальных единиц измерения длины. Галилей мог получить отношение ускорения к силе тяжести в столько-то локтей в секунду, но что бы это говорило англичанину или даже итальянцу, живущему за пределами Тосканы? Международная стандартизация единиц длины и массы {267}началась в 1742 г., когда Лондонское королевское общество послало во французскую Академию наук две линейки, размеченные стандартными английскими дюймами. Французы разметили эти линейки своими единицами длины и отослали обратно в Лондон. Но общепринятая система единиц измерения появилась только в 1799 г., когда международную метрическую систему начали постепенно принимать в разных странах. Сегодня мы говорим, что G составляет 66,74 триллионных м³/с² на килограмм. Это означает, что небольшое тело массой один килограмм на расстоянии одного метра производит гравитационное ускорение в 66,74 триллионных метра в секунду за каждую секунду.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Стивен Вайнберг - Первые три минуты [litres]](/books/398000/stiven-vajnberg-pervye-tri-minuty-litres-thumb.webp)