Среди решений уравнений были такие, которые как будто не соответствовали ничему. Эти решения описывали электромагнитные волны, распространяющиеся в «пустом» пространстве. А во времена Максвелла подобные волны не были еще известны. Из уравнений следовало, что, во-первых, волны поперечны и, во-вторых, они распространяются с определенной конечной скоростью.

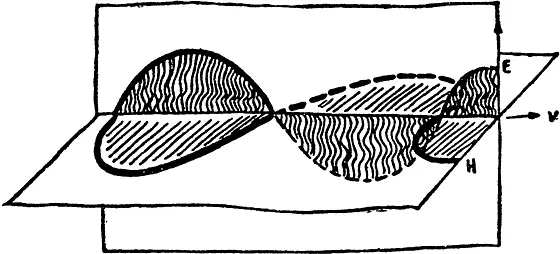

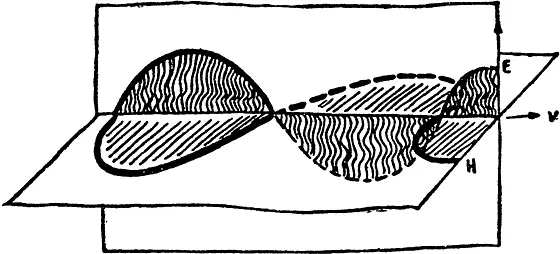

Что означают слова «электромагнитные волны поперечны»? Что в них колеблется? Из этих же уравнений следовало, что в электромагнитной волне должны колебаться векторы электрического и магнитного полей, причем векторы эти перпендикулярны к направлению распространения волны.

А откуда взял Максвелл «скорость волн»?

В его уравнении входила некая постоянная величина, размерность которой совпадала с размерностью скорости. И Максвелл сделал смелое предположение. Он допустил, что полученные из уравнений периодические решения описывают реальные электромагнитные волны. При этом неизвестная постоянная величина получила физический смысл — как скорость волн.

Эту величину можно было измерить чисто электромагнитным путем. Измерили. Оказалось, что она равна 310 тысячам километров в секунду. Как видите, число, довольно близкое к скорости света. Эти измерения, естественно, были не очень точны. Более поздние опыты показали, что скорость электромагнитных волн равна 299 796 километрам в секунду.

Но Максвелл пошел еще дальше. Мало того, что он постулировал существование тогда еще никому не известных электромагнитных волн. На основании того факта, что их гипотетическая скорость очень близка к скорости света, он выдвинул гипотезу, что свет — это тоже электромагнитные волны.

Поразительная идея Максвелла.

Это очень дерзкая, предельно неожиданная мысль. Поглядев, что «постоянная» в его уравнениях совпадает со скоростью света, Максвелл решил: «Здесь что-то скрыто. Вероятно, свет и мои электромагнитные волны — это одно и то же».

К теории Максвелла далеко не сразу пришло признание. Но к концу столетия все были убеждены в ее справедливости.

Что же произошло с эфиром после появления теории электромагнитных волн?

Ничего хорошего. После Максвелла к эфиру предъявили еще большие требования. Теперь уже и все электромагнитные явления надо было объяснять при помощи того же эфира.

С другой стороны, и сами опыты с электромагнитными процессами давали новые возможности проверки теории эфира.

…Подробный разговор о дальнейшей судьбе эфира, естественно, невозможен. Поэтому, может статься, вы не будете очень убеждены в неотвратимости выводов Эйнштейна.

Может быть, это и хорошо.

Прошу поверить, что самое простое — изложить схемы нескольких решающих опытов и объявить: «Вот в результате того-то и того-то гипотеза эфира стала неприемлемой». Это можно сделать очень убедительно, так что читатели поверят, причем тем охотнее, что все это правда. После такого рассказа остается обычно чувство легкого недоумения. «Как же все это не видели ученые того времени?»

Автор, выполняя обещание, начинает рассуждать. Снова назидательные замечания.

Иногда закрадывается даже чувство известного превосходства над такими людьми, как Максвелл или Ньютон.

Автору кажется, что подобное понимание хуже самого черного невежества, и потому в нашей беседе он, автор, все время усиленно пытался охранить вас, читателей, от подобных иллюзий.

Если хорошо подумать, придется признать: почти все вопросы, затронутые в нашей беседе, разобраны неудовлетворительно. Это совершенно естественно, иначе и не могло быть, но об этом стоит все время помнить. В наибольшей степени последнее замечание относится к такой общей проблеме, как теория эфира. Мы можем только очень схематично коснуться основных затруднений, и следует честно признать: перед вами только очень плохой, неясный и грубый отпечаток той борьбы, которая бушевала в прошлом столетии. Причем не приходится сомневаться, что любой образованный физик середины XIX столетия спокойно разбил бы вас, если бы вы попытались доказать несостоятельность эфира только на основе нашего разговора.

…В прошлой главе мы остановились на хитроумной теории Френеля. Однако она касалась поведения эфира в сплошных средах. Френель объяснил, почему все опыты, в которых пытались уловить изменение оптических свойств сплошных сред относительно эфира, должны давать отклонения только «во втором порядке отношения v / c ».

Читать дальше