В камере достигается давление в 1-10 -2 Па, после чего на катоды подаётся напряжение 3—8 кВ, а анод заземлён. Это заставляет электроны покидать катод, направляться к аноду, но по пути ионизировать воздух, а ионы направляются к катоду вновь выбивая новые электроны, пока число ионов не увеличивается. Но в определённый момент начинает действовать новый электрод – сразу за щелью второго катода, который и начинает вытягивать эти ионы, поскольку и у анода есть щель. Затем следующий электрон их фокусирует и третий уже выводит из источника. Материал катода в конструкции либо титан, либо тантал.

При выделении самих ионов важным аспектом является увеличение их плотности на момент вывода из источника. Следующей моделью инжектора является устройство дуо-плазматрон. Этот источник действует таким образом, что в полости небольшого давления как в PIG-источнике, которых охлаждается внешне водяным охлаждением, расположен нагретый катод – источник электронов, который продолжает ионизировать среду. Но вместе с этим действуют внешние электрические и магнитные поля, магнитное поле – от внешних электромагнитов, электрические – от катода и капиллярного электрода под отрицательным потенциалом.

ВЧ-система инжектирования пучка

Также находиться за капилляром конической формы с небольшим зазором анод, притягивающий ионы. Важный аспект в том, чтобы при помощи электрических и магнитных полей создать максимальную концентрацию плазмы, при этом количество полезных ионов доходит до 90%. Токи же доходят от мА до А с максимально малой угловой расходимостью, всё из-за той же концентрации. Такие источники используются для получения самых различных ионов, чаще всего ионов водорода, дейтерия и гелия, соответственно получаются протоны, дейтроны и альфа-частицы. Потенциал направляться от импульсного трансформатора на электроды, с определёнными частотами и доходит до 600—700 кВ.

В любой среде имеются свободные электроны, которые поддаются воздействию как электрического, так и магнитного поля. При наличии электромагнитного ВЧ или высокочастотного поля, электроны могут получить достаточную энергию, чтобы ионизировать атомы среды, образуя плазму. Естественно, что будет появляться в этом случае ВЧ-разряд.

Имеется зависимость того, что мощность разряда пропорциональна концентрации электронов, что может быть соответствующим датчиком, а также пропорционален квадрату напряжённости электрического поля, что предсказуемо. Также имеется зависимость как от давления газа, так и от подаваемой частоты. Но поскольку здесь действуют частоты, имеет место предположить наличие некой частоты резонанса, и он достигается, когда частота ВЧ совпадает с частотой соударения электронов с молекулами, когда и достигается лучшее поглощение энергии и образование плазмы. В данном случае не нужен катод.

Устройство ВЧ-источника состоит в следующем. В колбе из кварца или пирекса, поверх которой намотана катушка, а в верхней части введён анод, на который подаётся постоянное напряжение. На катушку подаётся переменное напряжение, после чего появляется ВЧ кольцевой разряд, ограничиваемый взаимно перпендикулярными линиями магнитного и электрического поля.

Далее концентрация плазмы в полости увеличивается, затем начинает действовать напряжение на вытягивающем электроде, что приводит к выводу плазмы через небольшую щель, далее идёт фокусирующий электрод и наконец ускоряющий электрон. Подаваемая частота составляет десятки МГЦ, а напряжение на вытягивающем электроде 3—5 кВ. Ранее указываемое давление ныне должно быть около 1 Па с расходом 1—2 см 3/ч. Потребляемая мощность ВЧ не велика и равна 100—200 Вт, с током генерируемых ионов в сотни мкА.

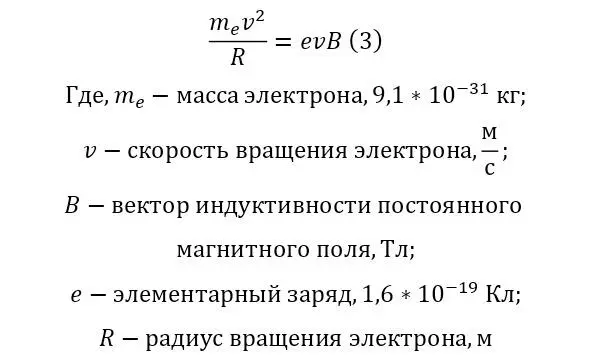

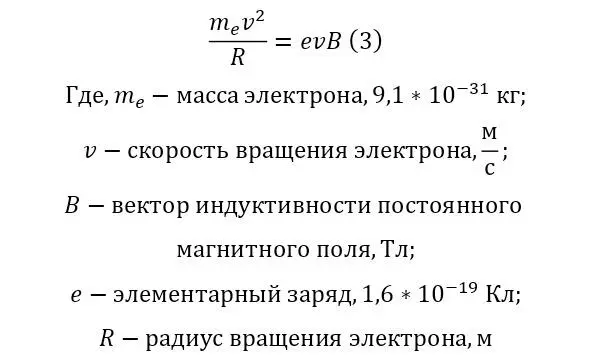

Следующий вид источников СВЧ-источники действуют как следующая стадия ВЧ-источников. Изначально, в небольшую полость вводят газ – на первую ступень с давлением порядка 0,1 Па. Затем в этот газ направляется поток электронов из обычного термоэлектронного источника, но эти электроны введены в резонанс на их ларморовской частоте. То есть электроны введены в магнитное поле и совершают вращение по силе Лоренца, равной центробежной силе (1.3).

Где уместно введение следующих преобразований (1.4).

Читать дальше