В этой главе речь пойдет об одном из самых далеко идущих обобщений, сделанных когда-либо человеческим разумом. Мы заслуженно восхищаемся умом человека, но неплохо было бы постоять некоторое время в благоговении и перед природой , полностью беспрекословно подчиняющейся такому изящному и такому простому закону — закону тяготения. В чем же заключается этот закон? Каждый объект Вселенной притягивается к любому другому объекту с силой, пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Математическая запись этого утверждения такова:

Если к этому добавить, что любое тело реагирует на приложенную к нему силу ускорением в направлении этой силы, по величине обратно пропорциональным массе тела, то способному математику этих сведений достаточно для вывода всех дальнейших следствий.

Но поскольку, как мы предполагаем, вы еще не столь талантливы, вооружим вас не только этими двумя аксиомами. Давайте вместе разберем следствия из них. Мы изложим вкратце историю открытия закона тяготения, остановимся на некоторых выводах из него и на его влиянии на историю, на загадках этого закона и на уточнении его Эйнштейном; мы хотим еще обсудить связь закона тяготения с другими законами физики. Всего этого в одну главу не уложишь, но в надлежащих местах других глав мы снова будем возвращаться к этому.

История начинается с древних; наши предки наблюдали движение планет среди звезд и в конце концов поняли, что планеты движутся вокруг Солнца — факт, заново открытый позже Коперником. Немного больше труда потребовалось, чтобы открыть, как именно они вращаются. В начале XV столетия шли большие дебаты о том, действительно ли планеты обращаются вокруг Солнца или нет. У Тихо Браге на этот счет было свое представление, далекое от того, что думали древние: мысль его состояла в том, что все споры о природе движения планет разрешатся, если достаточно точно измерить положение планет на небе. Если измерения точно установят, как движутся планеты, то не исключено, что из двух точек зрения удастся отобрать одну. Это была неслыханная идея — чтобы открыть что-то, лучше-де проделать тщательные опыты, чем приводить глубокие философские доказательства. Следуя ей, Тихо Браге многие годы изучал положения планет в своей обсерватории на острове Фюн, близ Копенгагена. Он составил объемистые таблицы, впоследствии, после смерти Тихо, изученные математиком Кеплером. Из его данных Кеплер и извлек замечательные, очень красивые и простые законы, управляющие движением планет.

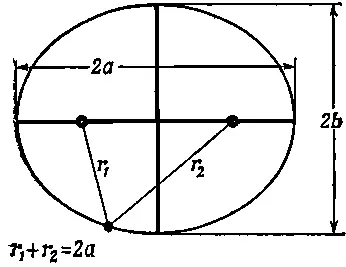

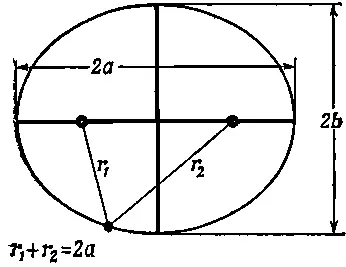

Прежде всего Кеплер понял, что все планеты движутся вокруг Солнца по кривой, называемой эллипсом , причем Солнце находится в фокусе эллипса. Эллипс — это не совсем овал, это особым образом точно определяемая кривая. Получить такую кривую можно, воткнув в фокусы по булавке, к которым привязана нить, натянутая карандашом. Выражаясь математически, это — геометрическое место точек, сумма расстояний которых от двух заданных точек (фокусов) постоянна. Или, если угодно, это — окружность, видимая под углом к своей плоскости (фиг. 7.1).

Фиг. 7.1 .Эллипс.

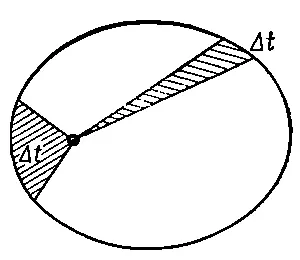

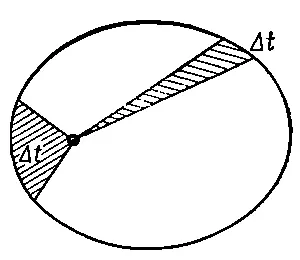

Другое наблюдение Кеплера состояло в том, что планеты движутся не с постоянной скоростью: поблизости от Солнца — быстрее, а удаляясь — медленнее. Более точно: пусть планета наблюдается в два последовательных момента времени, скажем на протяжении недели, и к каждому положению планеты проведен радиус-вектор [9] Отрезок, соединяющий Солнце с точкой орбиты.

. Дуга орбиты, пройденная планетой за неделю, и два радиус-вектора ограничивают некоторую площадь, заштрихованную на фиг. 7.2.

Фиг. 7.2. Кеплеров закон площадей.

Если такие же наблюдения в течение недели проделать в другое время, когда планета движется по дальнему участку орбиты (т. е. медленнее), то построенная таким же способом фигура окажется по площади равной прежней. Итак, в соответствии со вторым законом орбитальная скорость любой планеты такова, что радиус «заметает» равные площади в равные интервалы времени.

Читать дальше