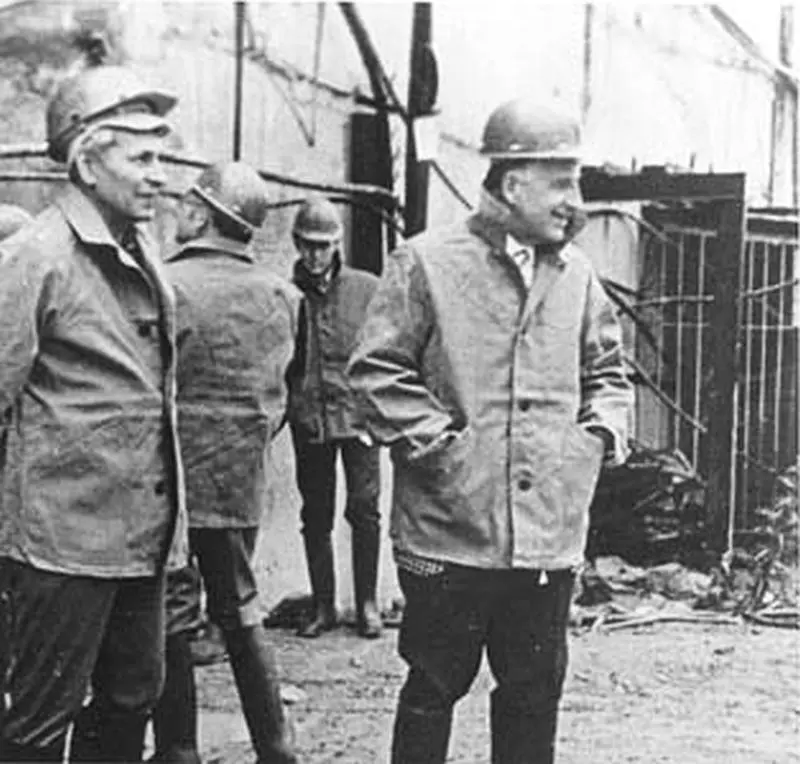

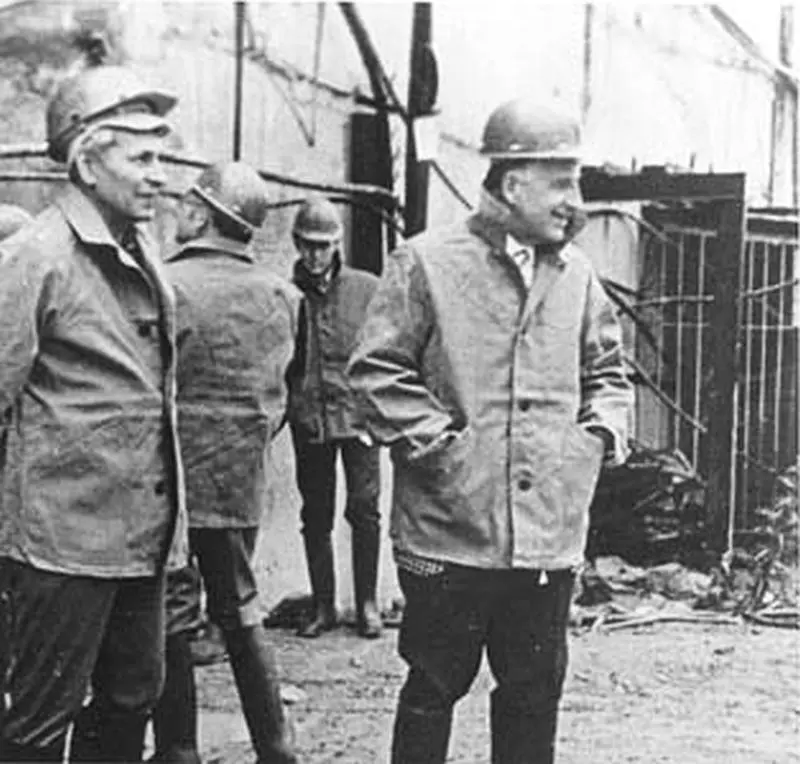

Б. Понтекорво, С.С. Герштейн (слева) на строительстве Баксанской нейтринной лаборатории. 1974 г.

Нигде так ясно не проявляется связь между микромиром и космосом, как в физике нейтрино. Но проблем нейтринной астрономии и космогонии много. К тому же читатель, наверное, чувствует, что даже в этом коротком рассказе он уже получил по меньшей мере годовую дозу нейтрино.

Нейтрино в лаборатории и во вселенной

В последнее время все чаще и чаще не только в солидных научных журналах, но и на страницах газет и популярных изданий читатель встречается с «таинственной» элементарной частицей, носящей довольно странное название — «нейтрино». Что же это за частица, какую роль она играет в физике элементарных частиц и во Вселенной?

Начнем с того, что объясним ее название.

Когда эта частица впервые появилась в физике, ученые уже твердо знали, что существуют такие элементарные частицы, как нейтроны и протоны — «кирпичики», составляющие атомное ядро. Нейтрон не имеет электрического заряда, и по этой причине он получил такое название.

В 1931 г. известный швейцарский физик Вольфганг Паули по причинам, которые я объясню ниже, пришел к выводу, что в природе должна существовать еще одна нейтральная частица с массой намного меньшей, чем у нейтрона, как он говорил, «маленький нейтрон». Когда он излагал эту идею с трибуны одного международного научного совещания, итальянский физик Энрико Ферми перебил его словами:

— Называйте его «нейтрино»!

Дело в том, что по-итальянски уменьшительно-ласкательное окончание «-ино» соответствует русским суффиксам «-чик» или «-ушк-». Так что нейтрино в переводе с итальянского будет означать «маленький нейтральный», или просто «нейтрончик».

Так нейтрино было изобретено Паули, а окрещено Ферми.

Почему физики-теоретики придумали нейтрино

Как часто бывает в науке, новые идеи выдвигаются тогда, когда в рамках существующих знаний возникает парадокс. «Изобретение» нейтрино также было вызвано кажущимся парадоксом, обнаруженным при экспериментальном исследовании так называемого процесса бета-распада. Этот процесс состоит в самопроизвольном испускании отрицательных электронов (е−) атомными ядрами. Когда нейтрино еще не было «изобретено», предполагали, что бета-распад ядра Z, имеющего заряд +Ze, происходит по схеме

Z → (Z + 1) + e−

Но оказалось, что энергии вылетающих электронов в этом процессе не строго определенные, а самые разнообразные. В большинстве случаев энергии явно не хватало по сравнению с той, какую они должны были теоретически иметь. Создавалось впечатление, что энергия куда-то исчезает, как будто нарушался закон сохранения энергии. Трудности были настолько серьезными, что некоторые крупные физики предлагали даже отказаться от этого фундаментального закона.

Кажущееся несохранение энергии, однако, имело довольно странный характер. Действительно, если энергия не сохраняется в процессе бета-распада, то мы должны были бы ожидать, что иногда энергии электронов будет не хватать, а иногда появится «лишняя». Однако оказалось, что «выигрыша» энергии не бывает.

Таким образом, не естественное стремление сохранить незыблемыми законы физики, а факты, которым в науке всегда принадлежит последнее слово, заставили встать на защиту закона сохранения энергии. Но как?

«Изобретатель» нейтрино рассуждал так. Кажущееся несохранение энергии обусловлено просто тем, что вышеприведенная схема неправильно описывает процесс бета-распада. В нем должна участвовать ненаблюдаемая на опыте нейтральная (и потому практически необнаружимая) частица, уносящая «исчезнувшую» энергию. Она и была названа нейтрино (ν). Таким образом, схема бета-распада выглядела так:

Z → (Z + 1) + е− + ṽ

(разрешите мне пока не давать объяснения значку «~» над символом ν).

И хотя выделяющаяся при этом суммарная энергия всех частиц имеет точно определенную величину, она распределяется между продуктами распада так, что в разных случаях электрон получает разные ее порции. Самый фундаментальный процесс бета-распада — распад нейтрона будет поэтому описан схемой

n → р + e− + ṽ

Внутри атомных ядер протон также может превращаться в нейтрон с испусканием положительного электрона (или позитрона) и нейтрино:

р → n + е+ + ν

Заметим здесь, что с логической точки зрения тот тип рассуждений, который привел Паули к теоретическому предсказанию существования нейтрино, часто встречается при решении даже самых простых парадоксов. Вот, например, старый парадокс с цирюльником. В маленьком городке, скажем, в Дубне на Волге, живет парикмахер, который подстригает всех мужчин, кто не стрижет самих себя. Спрашивается, стрижет ли себя сам парикмахер? Ясно, что как положительный, так и отрицательный ответ на этот вопрос ведет к противоречию. Парадокс решается, если сообразить, что нет и не может быть такого парикмахера. И если вы внимательно проследите за рассуждениями Паули, вы увидите, что аргументы в пользу существования нейтрино в природе очень похожи на те, которые приводятся против существования нашего парикмахера в Дубне.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу