Передача энергии без потерь в экспериментальном режиме уже практикуется, например, на Лонг-Айленде в США и в Эссене в Германии: сверхпроводящие кабели длиной в несколько сотен метров заменяют высоковольтные кабели для подачи энергии в целые кварталы.

Ученые работают над созданием элементной базы для квантовых компьютеров (см. главу 28, «Квантовый компьютер»), положив в основу их функционирования основанные на джозефсоновских переходах квантовые сверхпроводящие процессоры.

Итак, этот раздел науки находится в активной фазе своего развития, и, несомненно, в ближайшие десятилетия стоит ожидать появления многих новых областей применения сверхпроводимости…

Снежки из гелия

Второй элемент периодической таблицы Менделеева, гелий, пожалуй, больше всего интересует исследователей благодаря своим необычным свойствам. И хотя он принес ученым бессонницу и головную боль, они были вознаграждены красотой механизмов, объясняющих его особенности.

Внимательный читатель уже знает из предыдущих глав, что гелий становится жидким только при очень низкой температуре и при атмосферном давлении не затвердевает (см. главу 22, «Нулевые колебания атомов»). Вместо этого он, при еще более низкой температуре, становится сверхтекучим, то есть лишенным вязкости (см. главу 24, «Сверхтекучесть: новые надежды»).

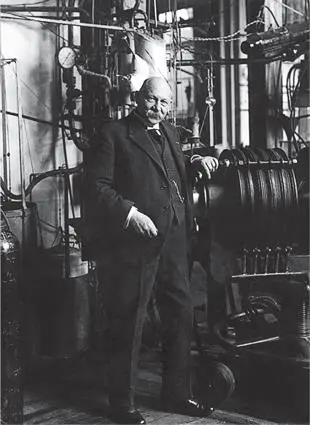

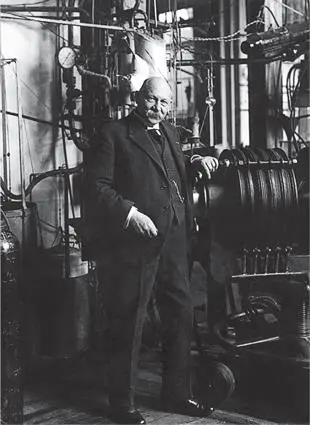

Гелий был впервые сжижен Камерлинг-Оннесом в его Лейденской лаборатории 10 июля 1908 года (илл. 1). В течение нескольких месяцев продолжалось соревнование с другими исследователями, тщетно пытающимися превратить этот газ в жидкость. Гелий, единственный из всех элементов, упорно оставался газообразным… Камерлинг-Оннес был уверен, что он не только сжижил гелий, но и получил его в твердой фазе еще в марте 1907 года. Действительно, сразу после быстрого снижения давления он наблюдал образование беловатого облака в газообразном гелии и, не особо задумываясь, счел его твердым. В полном восторге он телеграфировал своему коллеге сэру Джеймсу (шотландский физик и химик Джеймс Дьюар (1842–1923), первым сжиживший водород): «Получил твердый гелий». Международная пресса широко отметила это достижение. Увы, белесое облако оказалось состоящим из капель водорода, которые предательски проникли в гелий! Бедняга Камерлинг-Оннес был осмеян соотечественниками: они с иронией указывали, что вместо твердого гелия он обнаружил только halfium (слово half в переводе с нидерландского означает «половина», тогда как heel означает «целое»). Мораль: 1) великие люди ошибаются; 2) великие ученые делают преждевременные выводы, и не стоит им подражать! Однако полученная 10 июля 1908 года жидкость действительно была гелием.

1. Камерлинг-Оннес в Лейденской лаборатории, где он и его сотрудники первыми в мире получили жидкий гелий. В 1913 году ученый получил Нобелевскую премию по физике за изучение свойств вещества при низких температурах

Благодаря этому крупному технологическому достижению перед исследователями открылись совершенно новые возможности для экспериментов. Охлаждая приборы жидким гелием, они наконец обрели возможность проводить эксперименты при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю. В частности, Камерлинг-Оннес при температуре ниже 4 K обнаружил явление сверхпроводимости ртути (см. главу 24). А сейчас мы расскажем куда менее известную историю – о необычных механизмах переноса в жидком гелии электрических зарядов.

Электрические заряды в жидком гелии

В известных нам жидкостях всегда присутствуют электрические заряды, и они относительно подвижны. Так, в воде при комнатной температуре значительный процент молекул H 2 O диссоциирует на ионы OH –и H +(на практике последний соединяется с молекулой воды с образованием иона H 3 O +). В жидком гелии подобная диссоциация полностью отсутствует и «свободных» электрических зарядов нет. С очень высокой вероятностью все атомы находятся в их наинизшем энергетическом квантовом состоянии (см. главу 22, «От принципа неопределенности к радиусу атома»). Для того чтобы атом гелия перешел из основного состояния в возбужденное, необходимо затратить энергию E примерно в 20 эВ (1 эВ = 1,6∙10 –19Джоулей). Согласно формуле Гиббса – Больцмана, вероятность того, что атом при температуре T находится в возбужденном состоянии с энергией E , равна exp [– E /(k Б T )], где k Б – постоянная Больцмана (см. главу 7, «Формула Планка»). Однако жидкий гелий существует при нормальном давлении при температурах ниже 4,2 К. При такой температуре E /(k Б T ) = 58 000, поэтому вероятность обнаружения возбужденного атома гелия составляет e –58 000, что практически равно 0. Даже при комнатной температуре, как легко может убедиться читатель, вероятность нахождения возбужденного атома гелия ничтожна. Вероятность встречи с ионом (например, He +) тем более пренебрежимо мала.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Лина Сайфер - Театр мыльных пузырей [litres]](/books/434478/lina-sajfer-teatr-mylnyh-puzyrej-litres-thumb.webp)