Диффузия броуновской частицы — результат того, что сила, возникающая из-за сталкивающихся молекул воды, со временем меняется. Это изменение означает, что в один момент времени броуновская частица перемещается на определенное расстояние в одном направлении, в то время как в другой момент времени она перемещается в другом. Таким образом, «толчок» в одной точке и последующий «толчок» в другой в конечном счете приводят не только к движению частицы туда-обратно, но и к тому, что она меняет свое местоположение.

Рассмотрим резиновый шар, который уронили на землю. Шар (скорее всего) будет отскакивать не только вверх-вниз, но и отходить (диффундировать) от своего начального места приземления. Примерно так же движется и броуновская частица. Эйнштейн знал, что если правильно вычислить и экспериментально подтвердить характеристики перемещения, будет доказано существование атомов. То есть способность молекул воды перемещать броуновскую частицу от ее отправной точки подтвердило бы существование молекул.

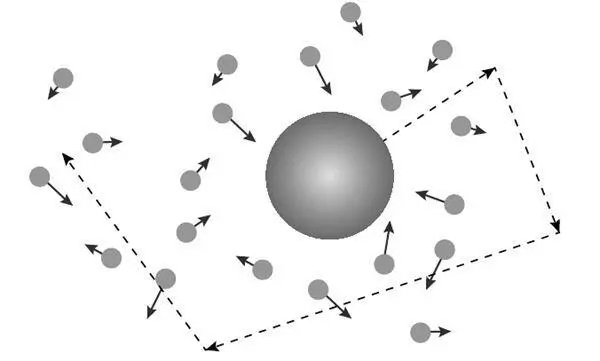

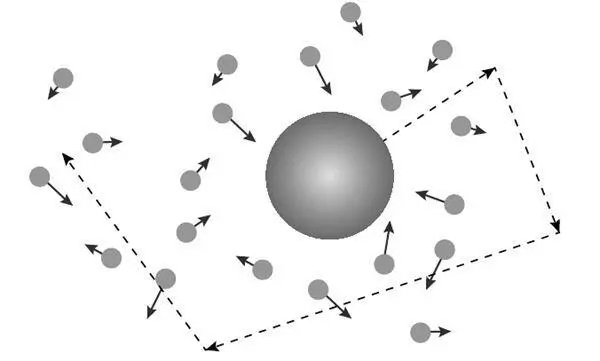

Эйнштейн вывел выражение для среднего квадрата смещения броуновской частицы [162]. Давайте потратим одну минуту, чтобы разобраться в нем получше. Представьте себе броуновскую частицу, которая подвергается бомбардировке жидкими молекулами (рис. 12.3). Если при помощи микроскопа мы пронаблюдаем броуновскую частицу в течение определенного промежутка времени (для этого мы используем секундомер), то сможем определить расстояние, которое она проходит от начального положения за определенный временной интервал. Мы обнаружим, что броуновская частица будет перемещаться на разные расстояния в течение различных промежутков времени. А точнее, броуновская частица перемещается тем дальше, чем больше отрезок времени.

Рисунок 12.3. Броуновская частица (более крупная частица) сталкивается с меньшими частицами жидкости. Постоянные столкновения с меньшими частицами жидкости вынуждают броуновскую частицу сдвигаться. С течением времени эти движения заставляют броуновскую частицу перемещаться в жидкости (см. пунктирные стрелки).

Давайте вновь проведем аналогию с шаром: чем больше времени проходит, тем дальше шар перемещается от точки касания с поверхностью при первом падении на пол. Подобным образом мы наблюдаем перемещения нашей броуновской частицы за данный временной интервал и вычисляем расстояние, которое она пройдет, и затем мы проделаем это снова и снова, и снова, пока не получим надежное среднее значение, или среднее смещение на этот интервал времени.

Давайте подробнее остановимся на усредненном квадрате смещения броуновской частицы. Вместо того, чтобы просто рассчитать среднее смещение, мы возводим в квадрат каждое значение смещения за данный временной интервал и вычисляем среднее значение этих возведенных в квадрат значений. В конце мы получаем среднее значение за временной интервал. Конечно, это звучит довольно просто. На самом деле сегодня вы легко можете получить предсказанное Эйнштейном значение для среднего квадрата смещения броуновской частицы, используя компьютерное моделирование.

Однако представьте, что вам пришлось бы проделать эксперимент, который мы только что более-менее описали. Именно это в 1909 году сделал Жан-Батист Перрен. В конце концов, после нескольких неудавшихся попыток других экспериментаторов измерить значение для среднего смещения, получавших значение, превышавшее предсказанное Эйнштейном [163], Перрен подтвердил результаты вычислений Эйнштейна. Это позволило закрыть вопрос о существовании атомов.

Фридрих Вильгельм Оствальд, противник существования атомов, в 1909 году наконец признал эту теорию: «Теперь я убежден, что недавно, спустя сотни и тысячи лет, мы получили экспериментальные данные дискретной природы материи, ее атомного строения». Однако другой исследователь, Эрнст Мах, остался противником теории атомов на всю жизнь.

В качестве бонуса уравнение Эйнштейна также дало и новое подтверждение числу Авогадро [164]. Идеи Эйнштейна утвердили положение кинетической теории, которая описывает (среди прочего) атомы и молекулы как частицы, постоянно находящиеся в движении. Вычисления Эйнштейна включали статистические методы, например методы Максвелла и Больцмана. На самом деле в своем выражении он использовал более общий вариант уравнения Больцмана для энтропии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу