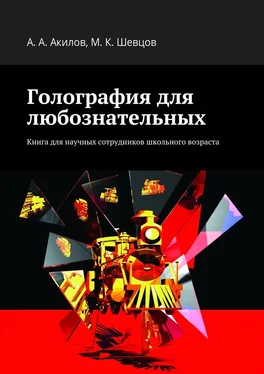

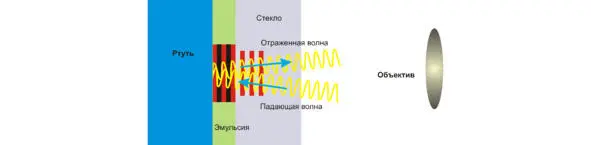

Ртутное зеркало отражало падающие лучи разной длины волны, создавая в объеме фотографической эмульсии картину стоячих волн соответствующей частоты

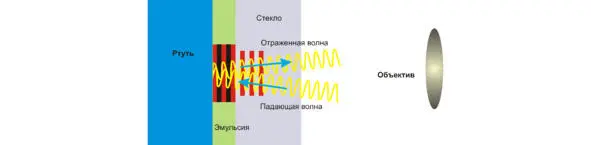

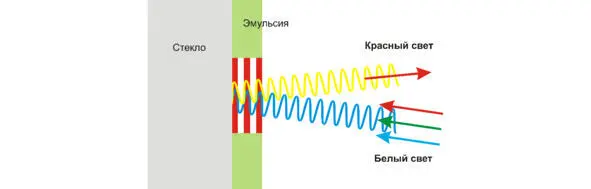

После фотохимической обработки, которая сводилась к физическому проявлению и отбеливанию раствором двухлористой ртути, цветное изображение можно было увидеть со стороны эмульсии в белом рассеянном свете. Каждая точка сфокусированного изображения интерференционной фотографии отражала свет той длины волны, который попадал в эту точку при записи.

Каждая точка сфокусированного изображения интерференционной фотографии отражала свет той длины волны, который попадал в эту точку при записи

Надо заметить, что использование ртути и ее солей в методе Липпмана создавало серьезную угрозу здоровью экспериментаторов в силу губительного воздействия паров ртути на человеческий организм.

При рассматривании фотографий Липпмана в свете точечного источника «белого» света наблюдатель мог видеть действительное изображение объектива в виде яркого пятна, скользящего по темной эмульсионной поверхности. В рассеянном же свете, действительное изображение диафрагмы «расплывалось» до размеров всего фотоснимка, что позволяло зрителю рассматривать цветную интерференционную фотографию достаточно комфортно. Для удобства демонстрации своих фотоснимков, Липпман наклеивал со стороны эмульсии тонкую стеклянную призму, которая убирала блик от источника света, восстанавливавшего цветное изображение, и предохраняла фотографию от механических повреждений. На заводе Цейса по чертежам изобретателя изготовили несколько оригинальных приборов для рассматривания его фотографий. Тем не менее, метод был вскоре забыт.

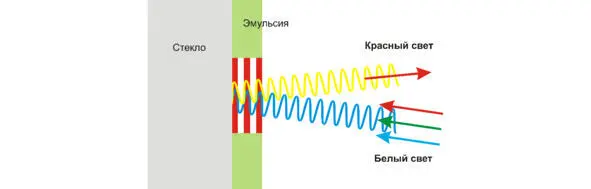

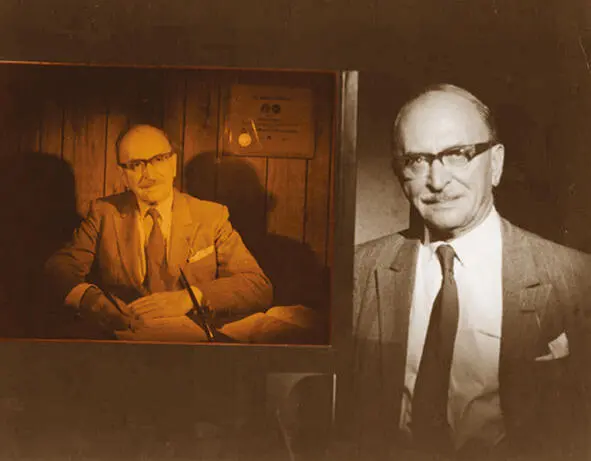

Этот липпмановский снимок, хранящийся в Московском Политехническом музее, сделал не автор изобретения, а его коллега немец Нейгауз в 1901 году. Качество передачи цветов раритета не хуже, чем на современных цветных фотографиях, которые через сто лет уже наверняка поблекли бы и выцвели

Современники часто критиковали Липпмана за несусветную сложность предложенного метода. Его фотоснимки было невозможно рассматривать нескольким зрителям одновременно, а также производить копирование, как в обычной фотографии. Тем не менее, технология изготовления высокоразрешающих эмульсий, рецепты физических проявителей и тонкости фотохимической обработки голограмм мало изменились с 1892 года.

Габриэль Липпман, сам того не подозревая, создал первую в мире цветную отражательную голограмму сфокусированного изображения задолго до изобретения голографического метода. До сих пор технологии, предложенные Габриэлем Липпманом, используются в производстве и обработке голографических высокоразрешающих фотоматериалов.

Глава 3. Открытие голографии

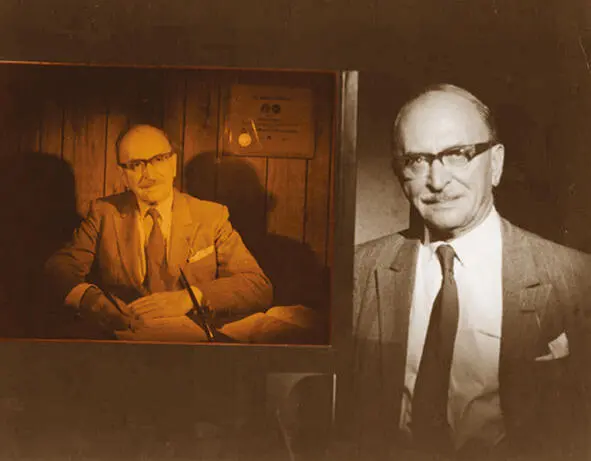

Деннис Габор (05.06.1900 – 09.02.1979)

Алиса встала на колени и заглянула в нору — в глубине её виднелся сад удивительной красоты. Ах, как ей захотелось выбраться из темного зала и побродить между яркими цветочными клумбами и прохладными фонтанами! Но она не могла просунуть в нору даже голову.

Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес

XIX век подготовил все, что было необходимо для совершения нового открытия, но только в середине двадцатого века (1947 год) Деннис Габор, английский физик (венгр, родившийся в Будапеште), занимаясь поисками способа повышения резкости изображений электронно-лучевой трубки, открыл поистине новый способ записи изображений – голографию. Если фотография означает буквально светопись, то голография – полная запись.

Новый метод получения изображений Денниса Габора

В 1927 году Габор окончил Высшее техническое училище в Берлине и поступил на службу в лабораторию фирмы «Сименс», производящей электронную технику. В числе выполненных там работ было изобретение кварцевой ртутной лампы. Вскоре после прихода Гитлера к власти в 1933 г., по истечении срока контракта с «Сименс и Хальске» Габор вернулся в Венгрию. Работая внештатным сотрудником лаборатории Научно-исследовательского института электронных ламп Тунгсрама, он создал новый тип флуоресцентной лампы, названной им плазменной. Не имея возможности продавать патент на свое изобретение в Венгрии, Габор решил эмигрировать в Англию. Там ему удалось найти место в компании «Бритиш Томсон-Хьюстон» (БТХ), в которой он проработал с 1934 по 1948 г. В 1946 году Деннис Габор получил британское подданство. Работая над катодной системой электронно—лучевой трубки, он изобретает магнитную линзу. При этом ученый почти вплотную подходит к изобретению электронного микроскопа. Хотя электронный микроскоп появился позже, после работ физиков Буша и Вольфа, но именно эта работа стимулировала Габора к созданию принципиально нового метода записи изображений.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу