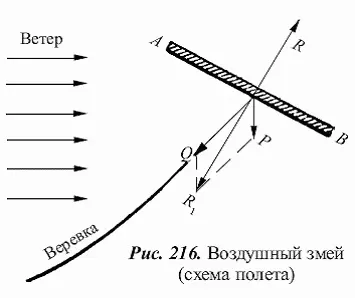

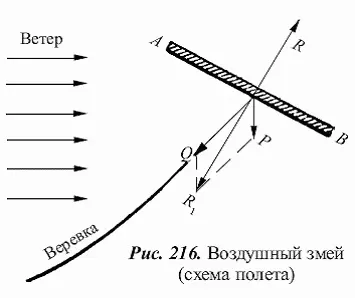

Набегающий на плоскость змея АВ ветер, отражаясь от нее, создает подъемную силу R, которая, чтобы змей не упал, должна быть равной R, а лучше больше, чтобы змей поднимался наверх. Вы чувствуете, что не так все просто, если речь идет о полете? Еще сложнее, чем со змеем, обстоит дело с подъемной силой крыла самолета.

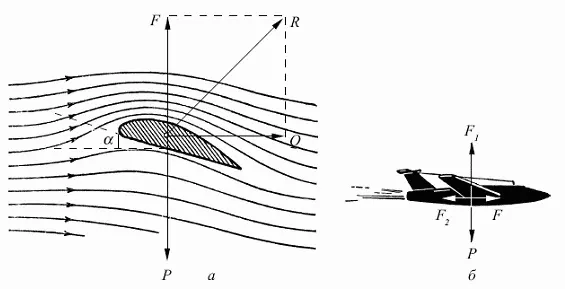

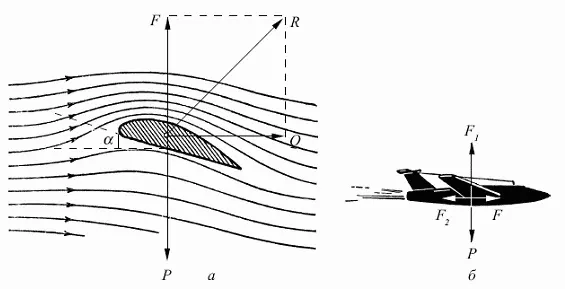

Сечение крыла самолета представлено на рис. 217, а. Практика показала, что для осуществления подъема крыло самолета должно быть расположено так, чтобы имелся некоторый угол а – угол атаки, между его нижней линией и направлением полета. Этот угол изменяется действием руля высоты.

При горизонтальном полете угол а не превышает 1-1,5°, при посадке – около 15°. Оказывается, что при наличии такого угла атаки, скорость потока воздуха, обтекающего крыло сверху, будет больше, чем скорость ^/^ потока, обтекающего нижнюю поверхность крыла. На рис. 217, а эта разность скоростей отмечена разной густотой линии тока.

Рис. 217. Как возникают подъемная сила крыла (а) и силы, действующие на самолет (б)

Но, как мы уже знаем, в том месте потока, где скорость больше, давление меньше, и наоборот. Поэтому при движении самолета в воздухе над верхней поверхностью крыла будет пониженное давление, а над нижней – повышенное. Эта разность давлений обуславливает действие на крыло силы R, направленной вверх.

Вертикальная составляющая этой силы – сила F представляет собой подъемную силу, направленную против веса тела Р. Если эта сила больше веса самолета, последний будет подниматься вверх. Вторая составляющая Q представляет собой лобовое сопротивление, оно преодолевается тягой винта.

На рис. 217, б показаны силы, действующие на самолет при горизонтальном равномерном полете: F, – подъемная сила, Р – вес самолета, F., – лобовое сопротивление и F – сила тяги винта.

Большой вклад в разработку теории крыла, да и вообще аэродинамической теории, внес русский ученый, профессор Н. Е. Жуковский (1847—1921). Еще до полетов человека Жуковский сказал интересные слова: «Человек не имеет крыльев, и по отношению веса своего тела к весу мускулов в 72 раза (!) слабее птицы. Но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума».

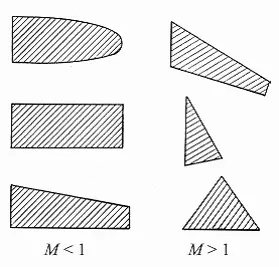

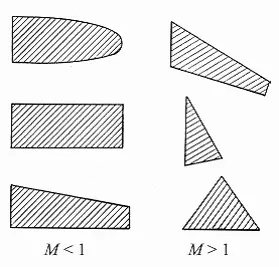

Рис. 218. Форма крыльев в плане при М < 1 и М > 1

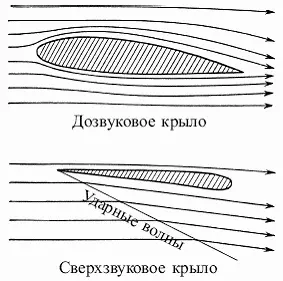

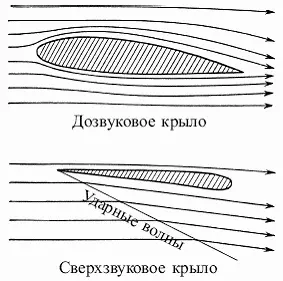

Авиация давно перешагнула звуковой барьер, который измеряется так называемым числом Маха – М. При дозвуковой скорости М < 1, при звуковой М = 1, при сверхзвуковой М > 1. И форма крыла при этом изменилась – оно стало тоньше и острее. Форма крыльев в плане тоже изменилась. Дозвуковые крылья имеют прямоугольную, трапециевидную или эллиптическую форму. Околозвуковые и сверхзвуковые крылья делаются стреловидными, дельтовидными (как греческая буква «дельта») или треугольными (рис. 218). Дело в том, что при движении самолета с около– и сверхзвуковой скоростью возникают так называемые ударные волны, связанные с упругостью воздуха и скоростью распространения в нем звука. Чтобы уменьшить это вредное явление и применяются крылья более острой формы. Картина обтекания воздухом дозвукового и сверхзвукового крыльев представляет на рис. 219, где видна разница в их взаимодействии с воздухом.

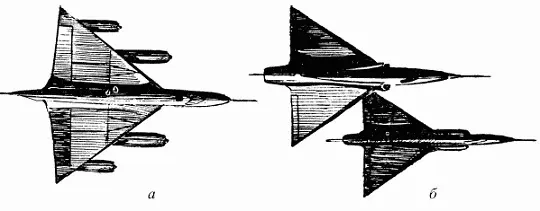

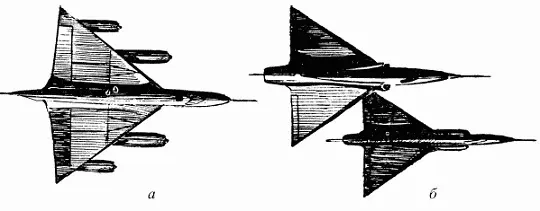

А сверхзвуковые самолеты, снабженные такими крыльями, показаны на рис. 220.

Рис. 219. Картина обтекания воздухом дозвукового и сверхзвукового крыльев

Рис. 220. Сверхзвуковые бомбардировщик (а) и истребители (б)

Самолеты со скоростью М > 6 называются гиперзвуковыми. Их крылья строятся так, чтобы ударные волны от обтекания фюзеляжа и крыла как бы гасили друг друга. Оттого и форма крыльев у таких самолетов замысловатая, так называемая W-образная, или М-образная (рис. 221).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу