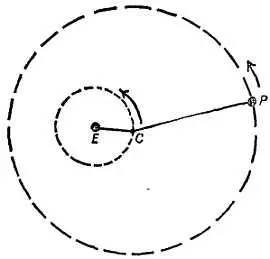

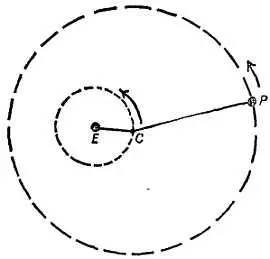

Поместить Землю не в центре круга означало досадное отклонение от симметрии, но и скорость Солнца при этом оказалась несимметричной — наше лето продолжительнее зимы. Аналогичная схема была пригодна и для Луны, для планет же требовалась более сложная схема. Каждая планета должна была равномерно двигаться по кругу, совершая полный оборот в течение собственного «года» вокруг неподвижной Земли, находящейся не в центре этого круга, а на некотором расстоянии от него, но тогда весь круг, орбита планеты и центр круга должны совершать полный оборот вокруг Земли за 365 дней. Таким образом, к основному вращению добавлялось еще одно (по окружности радиуса ЕС ), в результате чего планета двигалась по эпициклоиде. На это движение накладывалось суточное движение всей звездной картины.

В другой схеме, приводившей к аналогичным результатам, вводился неподвижный главный круг (деферент) с радиальным плечом, вращающимся с постоянной скоростью. Конец плеча несет на себе малый круг (эпициклоиду). Радиус этого малого круга несет на себе планету, которая движется с постоянной скоростью, совершая один оборот за 365 дней. Хотя эти схемы оперируют с кругами, в них по-прежнему употребляли термин «сферы». В течение многих столетий астрономы привыкли рассматривать «движение небесных сфер», а сферы сами становились все более и более реальными по мере того, как восхищение греков чистой теорией уступало место детской настойчивости в поисках истины.

Фиг. 45. Схема эксцентрической орбиты планеты.

Каждая планета находится на конце радиуса, который вращается с постоянной скоростью, весь этот круг — центр, радиус и планета совершают один оборот в год вокруг эксцентрично расположенной Земли. Вообразим, что радиус СР продолжен и представляет собой ручку сковородки, сковородка совершает вращательное движение по кругу с малым радиусом ЕС , так как ее вращает вокруг Е , как центра, домашняя хозяйка, которая хочет быстро растопить на ней кусок масла. Заставьте затем ручку СР тоже вращаться — очень медленно, как в случае внешней планеты, подобной Юпитеру.

Больших успехов добился Гиппарх(~ 140 г. до н. э.), «один из величайших математиков и астрономов всех времен» [24] G. Sartоn , A History of Science, цит. выше.

. Он был внимательным наблюдателем, создавал новые приборы и использовал их для определения положения звезд. Он составил звездный каталог, в котором дал классификацию звезд по их яркости и указал положение примерно тысячи звезд, пользуясь понятиями небесной широты и долготы. Насколько известно, Гиппарх создал первый небесный глобус. В те времена телескопов не существовало [25] Это изобретение было сделано на семнадцать столетий позже. Увеличивая рассматриваемый участок неба, телескоп дал возможность производить значительно более точные измерения.

, единственным прибором был человеческий глаз. Для измерения углов служили простые приборы, подобные циркулю. Тем не менее Гиппарх измерял углы с точностью 1/ 6°. Гиппарх был создателем сферической тригонометрии, он применил ее для исследования Солнца и Луны. Он показал, что эксцентрические круги и эпициклы эквивалентны с точки зрения описания небесных движений.

Добавляя собственные наблюдения к наблюдениям древних греков и вавилонским записям, он разработал системы эпициклов Солнца и Луны. Проделать то же для планет оказалось труднее из-за отсутствия точных данных, и он приступил к новым измерениям.

Исходя из наблюдений греков, сделанных за 150 лет до него, Гиппарх открыл очень малый, но играющий очень важную роль, астрономический сдвиг: «прецессию равноденствий». Во время весеннего равноденствия между зимой и летом Солнце находится в определенном месте зодиака и возвращается в это положение каждый год. Гиппарх обнаружил, что во время следующего весеннего равноденствия Солнце находится не точно в том же участке звездного неба. Оно попадает в тот же участок неба приблизительно на 20 минут позднее; таким образом, в момент, соответствующий равноденствию, Солнце находится еще на пути к данному участку неба, приблизительно на 1/ 70° ближе через год и почти на 1 1/ 2° — по прошествии столетия. Гиппарх обнаружил это явление по разным значениям долготы звезд в старых и новых записях долготы отсчитывались вдоль зодиака от весеннего равноденствия, т. е. от того места, где экватор пересекает эклиптику. Так как все долготы изменялись на один или два градуса за столетие, Гиппарх сделал вывод, что пояс зодиака смещается с этой скоростью по небесной сфере, увлекая с собой все звезды, тогда как небесный экватор и Земля остаются неподвижными [26] Эклиптика, по которой движется Солнце, пересекаем небесный экватор в двух точках. Когда Солнце достигает одной из них, она симметрична по отношению к земной оси. День и ночь равны для всех частей земного шара: наступает равноденствие. Прецессия — это медленное вращение всей небесной сферы, включая зодиак и Солнце, вокруг оси эклиптики , перпендикулярно ее плоскости. От столетия к столетию сдвиг прецессии приводит к тому, что к точкам равноденствия приходят разные участки зодиакального пояса ( в которых эклиптика пересекает экватор ). Вся небесная сфера участвует в этом медленном вращении вокруг оси эклиптики. Это применимо, например, к звездам, находящимся вблизи оси, проходящей с севера на юг, которая скреплена с Землей и образует с осью эклиптики угол 23 1 / 2 °; это движение увлекает Полярную звезду в сторону от оси, проходящей с севера на юг, и приносит с течением времени в этот участок неба другую звезду. Таким образом, в течение нескольких столетий в положении, соответствующем Полярной звезде, наблюдается яркая звезда, а в течение других столетий в этом месте в звездной картине будет пробел — звезда наблюдаться не будет. В течение сорока с лишним столетий, за период, прошедший от строительства пирамид до наших дней, накопился довольно значительный сдвиг. Исследуя туннели в пирамидах, построенные для наблюдения Сириуса в полночь в весеннее равноденствие; мы можем приближенно оценить когда были построены сами пирамиды.

. Это движение кажется незначительным — его период составляет 26 000 лет, однако оно существенно для астрономических измерений и всегда учитывалось со времени открытия его Гиппархом. Само это открытие знаменовало вершину успеха наблюдений.

Читать дальше

![Йэн Стюарт - Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную]](/books/429584/jen-styuart-matematika-kosmosa-kak-sovremennaya-nau-thumb.webp)