Рис. 17. Башня в Пизе (Италия), откуда по преданию Галилей бросал шары.

Не надо ехать в Пизу и, рискуя быть арестованным, пытаться сбрасывать предметы со знаменитой «падающей» башни. Попробуйте сделать это у себя дома с балкона двадцатого этажа или выше. Внизу поставьте счетчиков с секундомером. И сбрасывайте шары – железный, свинцовый, деревянный и из пенопласта. Что, они достигнут земли одновременно? Не нужно никаких хронометров, чтобы убедиться, что пенопластовый шар, например, будет еще «порхать» в то время, когда один за другим упадут на землю свинцовый, железный и деревянный шары.

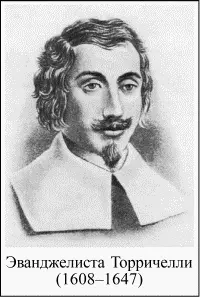

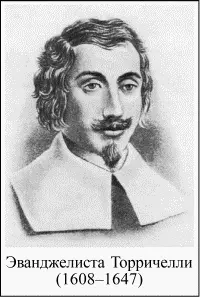

Если бы Галилей и производил эти опыты, то нетрудно догадаться, к каким бы выводам он пришел – как и Аристотель, он бы убедился, что тяжелые тела падают быстрее легких. Ведь о пустоте – вакууме, тогда не могли помышлять и самые смелые умы. Ученые смеялись над теми, кто заявлял о существовании пустоты – «места без помещенных туда тел». Впервые «увидел» пустоту (вернее, разреженные ртутные пары) Эванджелиста Торричелли (1608–1647) в 50-х годах XVII века, когда Галилея уже не было в живых.

В действительности же Галилей катал шары по наклонному желобу и по пульсу (более точного и надежного метода тогда не было) измерял время их пробега. Некорректность этих опытов в аспекте сопоставления их с падающими телами очевидна. Шары в желобе, помимо прямолинейного движения центра их масс, приобретали вращение, существенно замедляющее их скорость. Угловая же скорость шаров зависела от их диаметра, распределения масс в шаре, материала шара, его плотности, упругих свойств, и т. д и т. п. На скорость шаров влияло неизбежное проскальзывание, а также трение качения, зависящее от материала шаров и желоба. Даже сопротивление воздуха, пропорциональное квадрату скорости, в верхней части шара в четыре раза больше, чем в центральной, что тоже не способствует точности опытов.

Поэтому, видимо, не рассчитывая на достоверность своих опытов, Галилей так логически «доказал» одномоментность приземления легких и тяжелых тел: «Уважаемые сеньоры, представьте, что вы взошли на башню, имея две монеты в 5 и 3 скудо. Первая должна падать быстрее, вторая – медленнее. Если вы свяжете монеты бечевкой, вес возрастает, и они должны падать быстрее, но, с другой стороны, монета в 3 скудо, как более легкая, должна тормозить 5 скудо. Получаемое противоречие снимается одним утверждением – вес предмета не влияет на скорость свободного падения».

Если действительно произвести этот опыт, легко убедиться, что быстрее всего падает монета в 5 скудо, медленнее – связка из двух монет, так как монета в 3 скудо действительно будет тормозить монету в 5 скудо, а наиболее медленно – монета в 3 скудо. Но если попытаться поместить эти монеты в один невесомый корпус, например, легкий полый пластмассовый шарик, то быстрее всего падала бы тяжелая связка из двух монет, затем 5, а последней – 3 скудо. В любом случае опыт не вяжется с доказательством Галилея, построенным на формальной логике!

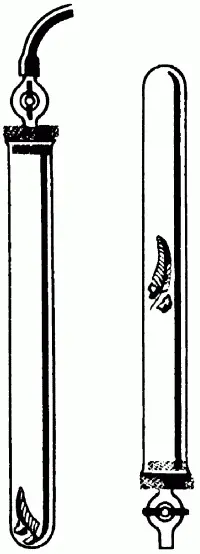

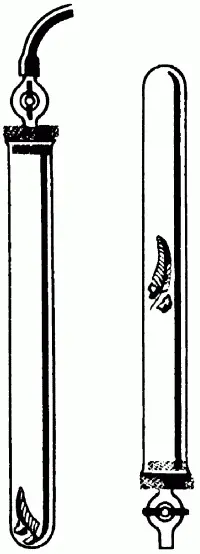

Только в вакууме, например в трубке Ньютона (рис. 18), тяжелые и легкие тела – дробинка и перышко – будучи отпущенными вместе, падают одновременно. Автор подчеркивает, что для этого падающие предметы должны быть отпущены именно одновременно. Если же их отпускать порознь, то этот «постулат» равного времени падения легкого и тяжелого тел не соблюдается, по крайней мере, теоретически. Но об этом подробнее в следующем вопросе.

Рис. 18. Трубка Ньютона.

4.7. Вопрос. Когда говорят о падении тел друг на друга, например груза на Землю, учитывается ли, что оба тела движутся навстречу друг другу?

Ответ. Эта задача принципиально близка той, где рассматривается вращение небесных тел вокруг общего центра масс. Свободные тела не могут двигаться независимо друг от друга, так как они связаны силами взаимного тяготения. Если расположить два тела на каком-нибудь расстоянии друг от друга и отпустить их, т. е. позволить им свободно перемещаться без начальной скорости, они начнут сближаться друг с другом, пока не произойдет их соприкосновение. Если одно из этих тел – небесное, то говорят о падении тел на Землю, Луну, комету, астероид и т. д. При этом чем более сопоставимы по массе тела – падающее и то, на которое оно падает – тем соизмеримее их перемещения навстречу друг другу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу