Впрочем, если физический смысл локально-абсолютной скорости сводился бы лишь к возможности её автономного детектирования – грош цена была бы такому смыслу. Далее мы расскажем о ряде физических явлений, в которых локально-абсолютная скорость проявляется во всей своей красе – и о соответствующих, иногда драматических, исторических эпизодах.

1.8. Линейный эффект Допплера в модели локально-абсолютных скоростей.

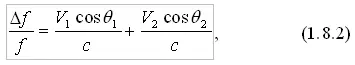

Согласно специальной теории относительности (СТО), величина линейного эффекта Допплера есть

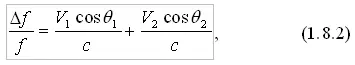

где f - частота излучения, V cosθ - относительная скорость расхождения или сближения излучателя и приёмника, c - скорость света. Согласно же нашей модели, в которой фазовая скорость света в вакууме является фундаментальной константой по отношению лишь к местному участку «инерциального пространства», реализуемого с помощью частотных склонов, величина линейного эффекта Допплера есть

где V 1cosθ 1и V 2cosθ 2– проекции локально-абсолютных скоростей излучателя и приёмника на соединяющую их прямую.

Заметим, что если излучатель и приёмник находятся в одной и той же области «инерциального пространства» - например, если они оба находятся вблизи поверхности Земли – то выражение (1.8.2) редуцируется к выражению (1.8.1). В этом частном случае совпадают предсказания, сделанные на основе обеих концепций – относительных и локально-абсолютных скоростей – и, соответственно, здесь обе эти концепции одинаково хорошо подтверждаются опытом. Но ситуация кардинально изменяется для случаев, когда излучатель и приёмник находятся в различных областях «инерциального пространства» - например, по разные стороны границы земной области тяготения. Подобная ситуация имеет место, например, при радиолокации планет или при радиосвязи с межпланетным космическим аппаратом. Здесь предсказания на основе концепций относительных и локально-абсолютных скоростей различны, и они не могут одинаково хорошо подтверждаться опытом. Концепция локально-абсолютных скоростей предсказывает здесь совершенно «дикое», по релятивистским меркам, поведение линейных допплеровских сдвигов. Официальная наука долгое время внушала нам, что ничего подобного здесь не наблюдается, и что линейный эффект Допплера происходит здесь в полном согласии с предсказаниями СТО. Оказалось, что это – ложь. Сейчас мы проиллюстрируем, что в действительности имеет место как раз то самое, «дикое», поведение линейных допплеровских сдвигов.

1.9. Где же эффект Допплера при радиолокации Венеры?

Планеты покоятся в своих планетарных частотных воронках, поэтому локально-абсолютные скорости планет тождественно равны нулю. Отсюда, на основе выражения (1.8.2), следует фантастический вывод: допплеровский сдвиг в условиях, когда излучатель и приёмник находятся на разных планетах, должен иметь составляющие, обусловленные лишь движениями излучателя и приёмника в своих планетоцентрических системах отсчёта – но должна отсутствовать составляющая, которая соответствует взаимному сближению или удалению этих планет. Планета, при проведении её радиолокации, может приближаться к Земле, или удаляться от неё, со скоростью в десятки километров в секунду – но это приближение-удаление не должно вызывать соответствующий допплеровский сдвиг!

Именно этот феномен и обнаружился при проведении радиолокации Венеры в 1961 г. группой под руководством В.А.Котельникова [К1-К3]. Радиолокацию планеты энергетически выгодно проводить тогда, когда она подходит к Земле наиболее близко. Кульминация соединения Венеры с Землёй пришлась на 11 апреля; результаты же опубликованы, начиная с наблюдений 18 апреля, когда скорость удаления Венеры составляла примерно 2.5 км/с. Соответствующий допплеровский сдвиг – удвоенный при отражении от «движущегося зеркала» – должен был иметь, в относительном исчислении, величину 1.6·10 -5. Абсолютная же величина этого сдвига, при несущей частоте излучаемого сигнала в 700 МГц, составила бы 11.6 кГц. Поскольку ширина полосы, в которой велись поиски эхо-сигнала, не превышала 600 Гц, то, по традиционной логике, непременно требовалась компенсация эффекта Допплера, чтобы несущая эхо-сигнала попадала в полосу анализа. Для этой компенсации не перенастраивался приёмный тракт, а сдвигалась несущая излучаемого сигнала на предвычисленную величину. Конечно, не могло быть и речи о прямом наблюдении эффекта Допплера, т.е. смешении отправляемой и принимаемой частот с выделением их разностной частоты. Для такой методики требовалась широкая полоса пропускания приёмного тракта, в которой эхо-сигнал было невозможно выделить из шумов. Применялся же многоступенчатый перенос спектра принимаемого зашумлённого сигнала в низкочастотную область, в которой делалась запись на магнитную ленту, а затем эта запись анализировалась. Принцип выделения сигнала из шумов был основан на том, что излучаемый сигнал имел прямоугольную амплитудную модуляцию с глубиной 100%. Таким образом, в одной половине такта модуляции должны были приниматься как полезный сигнал, так и шумы, а в другой – только шумы. При правильно выбранном моменте начала обработки магнитной записи, систематическое превышение принятой мощности в первых половинах тактов модуляции, по сравнению со вторыми, свидетельствовало бы о детектировании полезного сигнала.

Читать дальше