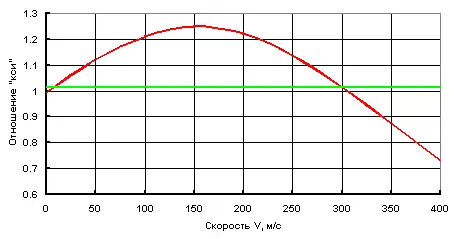

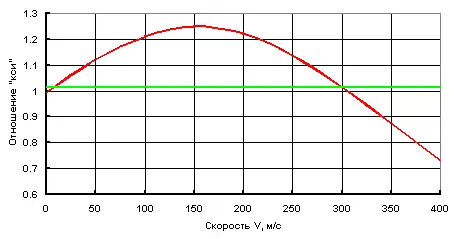

Если обозначить скорость этого ветерка через V , то квадратично-допплеровские расхождения линий излучателя и поглотителя для южного счётчика и, наоборот, их сближение для северного счётчика, составит величину Δ=2 Vv / c 2, где v – линейная скорость вращения излучателя и поглотителя. Используя график (см. Рис.1.7.1 ), мы нашли аппроксимации для функций скоростей счёта обоих счётчиков от скорости V – для меньшей и большей вышеназванных скоростей v . При меньшем значении v мы использовали линейную аппроксимацию, для S L( V ) и N L( V ), а при большем – квадратичную аппроксимацию, для S H( V ) и N H( V ). Вышеназванная комбинация этих четырёх функций даёт зависимость отношения ξ от V , которая приведена на Рис.1.7.3 .

Рис.1.7.3

Как можно видеть, на этом графике значение ξ=1.012 соответствует двум значениям V : 6.5 и 301 м/с. Для первого из них мы не усматриваем физического смысла, а второе всего на 7.9% отличается от 279 м/с – линейной скорости суточного вращения на широте Бирмингема, где проводился опыт. Едва ли можно сомневаться в том, что авторы [Ч1] продетектировали локально-абсолютную скорость лаборатории – но, странным образом, они проигнорировали этот результат.

Ещё один эксперимент, где проявилась локально-абсолютная скорость лаборатории, провели Брилет и Холл [Б1]. Они разместили гелий-неоновый лазер (3.39 мкм) и внешний

Рис.1.7.4

резонатор Фабри-Перо, по которому лазер был стабилизирован, на медленно вращающейся платформе (см. Рис.1.7.4 ). Частота этого лазера сравнивалась с частотой невращающегося гелий-неонового лазера, стабилизированного по линии поглощения в метане. Авторы утверждали, что эффект от «эфирного ветра» не превышал 0.13±0.22 Гц, или (1.5±2.5)·10 -15. Между тем, они наблюдали стойкий систематический эффект на второй гармонике частоты вращения платформы, с амплитудой 17 Гц (2·10 -13), причём фаза этого эффекта была строго согласована с ориентацией платформы относительно лаборатории. О магнитострикции речь не шла, поскольку зеркала внешнего резонатора были посажены на торцы трубки из стеклокерамики, к тому же резонатор был экранирован. Источник эффекта на второй гармонике остался невыясненным, и авторы везде говорили об этом эффекте как о паразитном. Давайте посмотрим – не мог ли он быть проявлением локально-абсолютной скорости лаборатории, т.е. 360 м/с (на широте 40 о). Длина l внешнего резонатора Фабри-Перо была рана 30.5 см, а радиусы кривизны зеркал r были равны 50 см. Нам не известно о строгой теории сдвига резонансных частот неконфокального резонатора при его продольном или поперечном сносе. По нашим оценкам, с точностью до второго порядка, при продольном сносе частота изменяется так же, как и у резонатора с плоскими зеркалами: f=f 0(1-β 2). Что касается случая поперечного сноса, то, с учётом неконфокальности резонатора, мы получили соотношение f=f 0(1-β 2+( l/ 2 r )β 2), которое в случае конфокального резонатора ( l=r ) совпадает, опять же, с соотношением для резонатора с плоскими зеркалами. Как можно видеть, размах разностного эффекта составил бы величину Δ f/f 0=( l/ 2 r )β 2. Если приравнять её удвоенной амплитуде эффекта на второй гармонике, то для скорости получается значение 340 м/с, которое всего на 5.6% отличается от локально-абсолютной скорости лаборатории. На наш взгляд, этот результат Брилета и Холла не менее значителен, чем подтверждение, с 15-значной точностью, отсутствия квадратичных эффектов из-за остальных движений лаборатории.

Итак, что же мы видим? В опытах, которые, как считается, подтверждают принцип относительности, отсутствие реакции прибора на свою локально-абсолютную скорость было обусловлено либо недостатком точности, либо самой методикой опыта. Если же, как исключение, детектирование локально-абсолютной скорости допускали как точность, так и методика опыта – обнаруживаемый эффект игнорировали или называли «паразитным». Мы рассказали всего о трёх опытах – Майкельсона-Морли, Чемпни с соавторами, Брилета-Холла – где, с большой долей вероятности, автономное детектирование локально-абсолютной скорости имело место. По-видимому, способов решения этой задачи гораздо больше, чем три, ведь не зря говорится, что «если есть хотя бы один способ – значит, есть много способов». Факт в том, что эта задача решается – и этот факт демонстрирует полную несостоятельность принципа относительности.

Читать дальше