Если у хвойных отражение окажется значительно меньшим, чем у лиственных, то мысль А. П. Кутыревой верна. Для проверки я воспользовался тогда еще рукописными материалами моего ученика, ныне лауреата Сталинской премии Е. Л. Кринова, который изучал в течение нескольких лет отражательную способность всевозможных земных растений в разных лучах спектра.

Были взяты две пары растений: первая — зелёный овес и полярный можжевельник, вторая — береза и ель. Оказалось, что отражение инфракрасных лучей у хвойных растений — ели и можжевельника — в три раза меньше, чем у сфотографированных одновременно с ними березы и зеленого овса.

Таким образом, было выяснено, что летнезеленым растениям инфракрасные лучи не нужны, поэтому они отражаются.

Полярному можжевельнику, живущему в суровом климате, и ели, не теряющей своей зелени и зимой, инфракрасные лучи необходимы для согревания, потому и отражаются они слабо.

Работы Кринова показали, что зимой хвойные деревья отражают инфракрасные лучи почти вдвое слабее, чем летом. Наши наблюдения подтвердили обнаруженное явление.

Это были уже научные исследования и научные выводы из исследований.

В конце 1945 года па заседании президиума Казахского филиала Академии наук СССР я выступал с докладом, подводящим итоги многолетних наблюдений Марса. И мне посчастливилось первому в истории науки, во всеуслышание произнести слово астроботаника.

Название новой науки произнесено. Надо теперь, чтобы ее признали, надо, чтобы радовались ее достижениям и огорчались ее неудачами.

И сплоченный, дружный коллектив астроботаников берется за работу.

В 1946 году в «Вестнике Академии наук Казахской ССР» я опубликовал статью, смысл которой в основном сводился к следующему: в мягком климате низких и умеренных широт Земли растениям достаточно поглощать солнечные лучи в нескольких сравнительно узких участках спектра; в суровом же марсианском климате тепла растениям не хватает — они должны поглощать всю длинноволновую часть солнечного спектра, которая несет еще около одной трети солнечного тепла. Длинноволновые полосы поглощения хлорофилла от этого расширяются, сливаются и теряют отчетливость.

Однако теоретический вывод надо было проверить наблюдениями.

Марс находится от Солнца в полтора раза дальше, чем Земля, а потому климат на нем суровый, напоминающий климат Якутии и высоких гор. Вот почему мои сотрудники начали свою деятельность с изучения оптических свойств растений на высоких горах и в полярных странах. Отправлялись экспедиции на близкие к Алма-Ате горы Заилийского Алатау, на Памир, в холодную пустыню Центрального Тянь-Шаня, к устью реки Оби, в Якутию, вплоть до берегов Ледовитого океана.

В районе Верхоянска и Оймякона климат не менее суров, чем на Марсе, а между тем там живет около 200 видов растений. Сильные морозы, доходящие иногда до 60 градусов и ниже, казалось бы, должны были убить, все живое; но приходит весна — зеленеют деревья и кустарники, цветами покрывается земля.

А на берегах Ледовитого океана растет ложечная трава. Она переносит мороз в 46 градусов, иногда даже без снега. Привыкают растения и к резким сменам температуры. В этом отношении очень характерен Памир. По данным профессора П. А. Баранова, континентальность климата там выражена чрезвычайно резко. Суточные колебания доходят до 60 градусов, а средняя годовая температура отрицательная -0,9 градуса. Тем не менее памирская растительность очень разнообразна.

Колебания температуры дня и ночи являются основной причиной сильного повышения морозоустойчивости. С этой точки зрения а низких ночных температурах можно видеть скорее положительный фактор — постоянную закалку растений.

Таких примеров можно привести очень много. Но и растения, названные выше, красноречиво говорят о приспособленности их к низким температурам.

Но необходимо остановиться на еще одном очень важном примере, который сыграл значительную роль в наших дальнейших научных выводах.

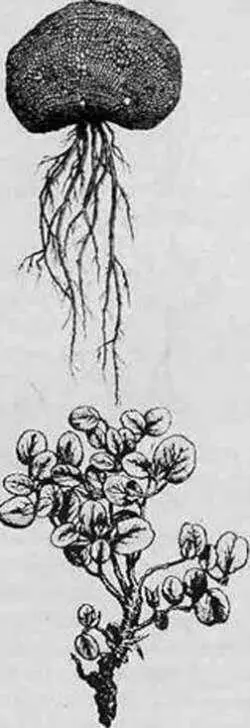

Я обратил внимание на голубую канадскую ель растущую во дворе одного из алма-атинских домов.

Сняли спектр этой ели и увидели — полоса хлорофилла отсутствует. Сняли обыкновенную сосну в алма-атинском ботаническом саду — в спектре отчётливая узкая полоса поглощения хлорофилла. Значит, канадская ель и в Алма-Ате сохранила свои оптические свойства, вынесенные из суровой Канады.

Читать дальше