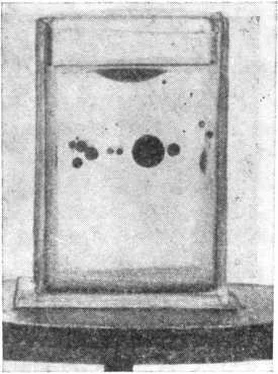

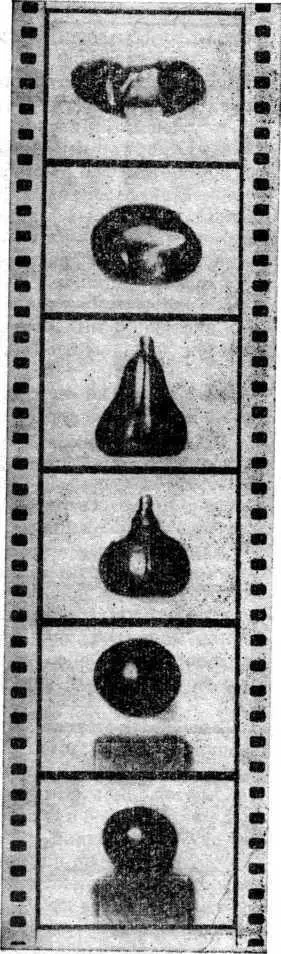

Всплывающий пузырек, прокалывая себя, превращается в бублик

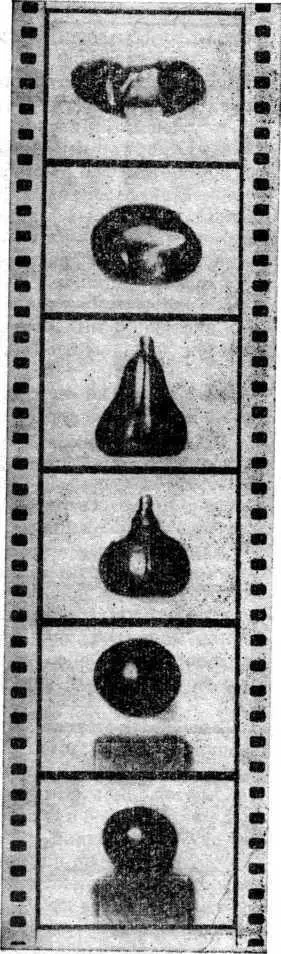

Из отснятых эпизодов первый был посвящен процессу отрыва пузырька от конца широкой трубки с сантиметровым отверстием. Перед отрывом образовавшийся на кончике трубки пузырек имел диаметр около полутора сантиметров. В момент отрыва произошло нечто совершенно неожиданное. Оказалось, что пузырек не остается пузырьком в обычном смысле слова: нижняя часть его поверхности устремляется к верхней и слипается с ней, а затем слипшиеся поверхности продолжают стремительно двигаться вверх, придавая некогда почти сферическому пузырьку форму конуса. Вершина этого конуса в какой-то момент прорывается, и пузырек приобретает форму бублика — иногда замкнутого, а иногда надломанного. И так повторяется с каждым последующим пузырьком воздуха в воде.

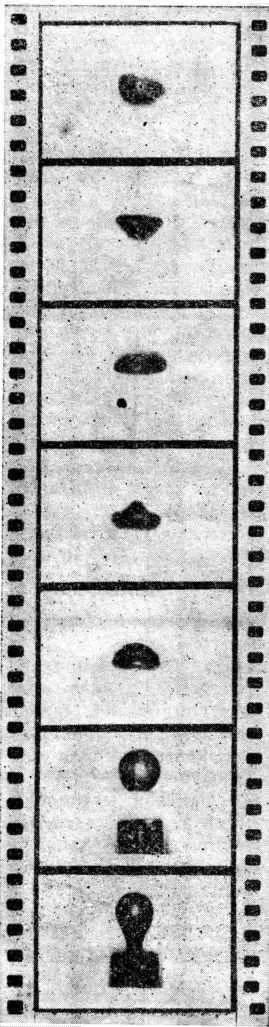

Маленький пузырек, всплывая, совершает периодические колебания

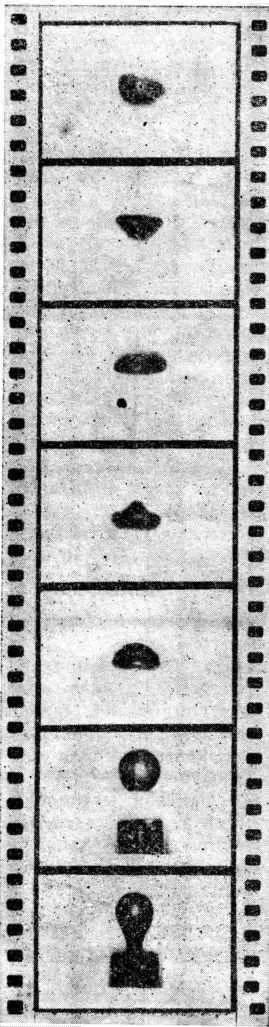

Быть может, так изменяется форма не любого пузырька, а лишь рождающегося большим? Предположив это, мы решили заснять второй эпизод: момент отрыва воздушного пузырька в воде от тонкой трубки, не сантиметровой, а трехмиллиметровой, а затем и миллиметровой.

В опытах с пузырьком, оторвавшимся от трехмиллиметровой трубки, вначале происходило то же, что и с полуторасантиметровым: его нижняя поверхность устремилась навстречу верхней и начал образовываться конус. Однако далее события разворачивались по-иному. Конус не прорвался, и бублика не возникло, а через некоторое время его движение обратилось вспять: верхняя поверхность оттолкнула от себя нижнюю и последовала за ней. Движущийся пузырек начал колебаться. Это происходило во время всего движения, вплоть до того момента, когда он достиг поверхности воды.

Затем отсняли третий эпизод. От первых двух он отличался только диаметром трубки — она равнялась миллиметру. Пузырьки, рождавшиеся на конце такой трубки, отличались своей судьбой от предыдущих. Оторвавшись от трубки, они сохраняли почти сферическую форму на всем пути до поверхности воды. Впрочем, и они совершали колебательные движения, которых непосредственно глазом — ни в натуре, ни на экране — мы не заметили. Эти колебания обнаружились лишь после того, когда с помощью точного измерителя длины на большой последовательности кинокадров были измерены размеры пузырька в направлении его движения и в перпендикулярном направлении. Оказалось, что небольшие колебания происходят с большей частотой, чем у пузырька, вышедшего из трехмиллиметровой трубки.

Попытаемся разобраться в происходящем. Общая особенность, характерная для всех трех типов воздушных пузырьков, выдутых из трех трубок разных диаметров, заключается в том, что, двигаясь, они колеблются. Амплитуда этих колебаний оказывается тем большей, чем больше размер пузырька. У самого крупного амплитуда оказалась настолько большой, что при первом же колебании пузырь прорвался, как бы сам себя проколол, и превратился в бублик. А пузырьки поменьше колеблются с меньшими амплитудами и сохраняют свою целостность.

В чем причина возникновения колебаний, кто их провоцирует, как они поддерживаются? Ответ подсказывают кадры первого из отснятых эпизодов. На них отчетливо видно, что снизу вода устремляется в объем оторвавшегося пузыря. Снизу потому, что именно здесь давление воды максимально. В этот момент форма пузыря искажается, перестает быть сферической, а значит, ее поверхность увеличивается. Естественно, пузырь начинает бороться с этим насилием, стремясь вернуть себе сферическую форму. Колебания возникают в конкурентной борьбе: разность давлений вверху и внизу пузыря искажает форму, а его стремление к уменьшению собственной поверхности эту форму восстанавливает.

Пользуясь понятием о лапласовском и гидростатическом давлениях, можно об этой борьбе рассказать так: разность гидростатических давлений, которая пропорциональна диаметру пузыря, деформирует пузырь, а лапласовское давление, обратно пропорциональное диаметру пузыря, восстанавливает форму. Вот почему чем меньше пузырь, тем меньше размах колебаний. Ведь с уменьшением его размера деформирующее давление уменьшается, а восстанавливающее растет.

Читать дальше