h ≈ gt 2 /2

Очевидно, с учетом найденного выражения для υ интересующая нас высота дома должна удовлетворять условию:

h ≈ υ 2 / 2 g = 1/2 g . ( α / η ) 2

Сделаем численную оценку h . Вязкость воды η ~ 0,1 г/см-сек, поверхностное натяжение α = 70 дин/см, g ~ 10 3см/сек 2, следовательно, высота дома должна быть около 2,5—3 метров. Все эти вычисления, конечно же, приближенные, и все же результат получился разумный — одноэтажный сельский домик именно такую высоту обычно и имеет.

В приближенном расчете мы предположили, что, оторвавшись от кромки крыши, капля долетает до ракушечника, не успев войти в «стационарный режим», когда ее скорость перестает изменяться со временем. Надежного права так считать у нас нет. Нас может извинить лишь получившаяся в расчете разумная оценка высоты дома, достаточно низкого, чтобы «стационарный режим» не успел наступить. А мог бы расчет оказаться и не благополучным, если бы ракушечник лежал не возле деревенского домика, а возле городского небоскреба ...

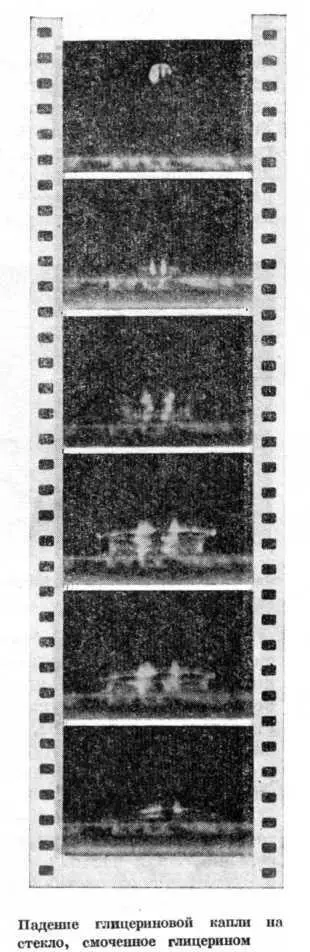

Последняя формула дает возможность сделать любопытное предсказание. Если бы мы жили в мире глицериновых дождей, капли, падающие с меньшей высоты, чем водяные, приобретали бы способность долбить камень. Объясняется это большей вязкостью глицерина, а величина вязкости стоит в знаменателе формулы.

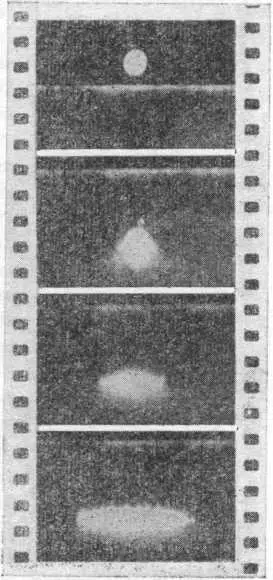

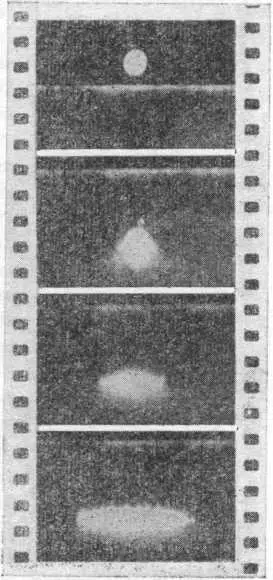

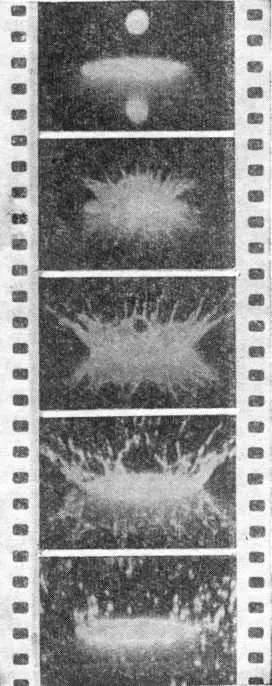

Падение первой капли воды на сухое стекло

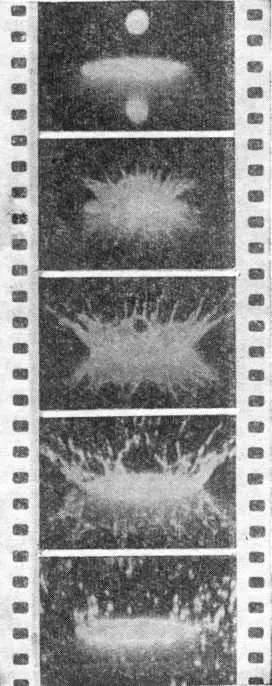

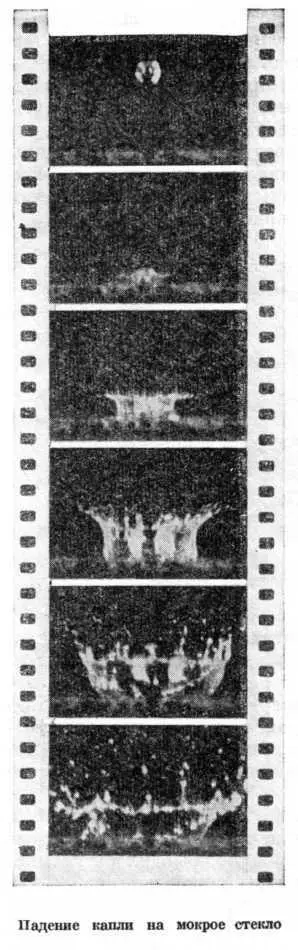

Речь пойдет не о царских коронах, а о короне, которая возникает, чтобы тут же исчезнуть, когда капля жидкости падает на твердую поверхность. Живет она один миг, но красота ее ничуть не уступает красоте настоящих корон, украшенных жемчугом и изумрудами.

Капля, как известно, камень долбит. А что при этом с ней происходит? Неужели она, нанеся камню удар, остается неповрежденной?

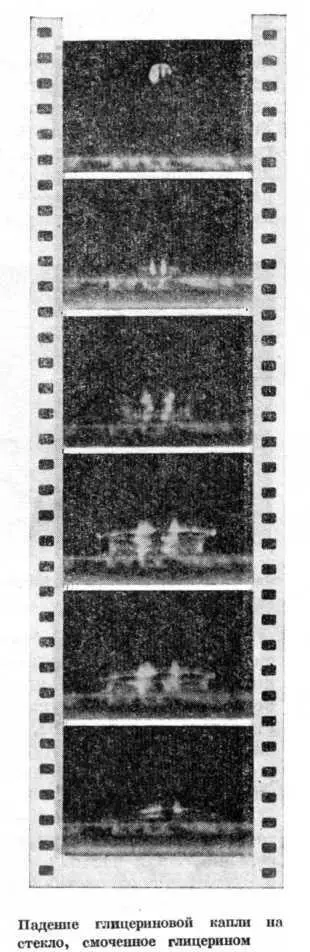

Рассмотрим внимательно две кинограммы. Одна из них смонтирована из кадров фильма, в котором заснят процесс падения капли на сухую поверхность стекла. Вторая — из кадров фильма, в котором заснята вторая капля, падающая в лужицу, образованную первой каплей.

Первая капля, коснувшись поверхности сухого стекла, расплющивается и за короткое время превращается в лепешку, контур которой почти резко очерчен. Если экспериментировать с водяной каплей диаметром один-два миллиметра и посылать ее на стекло с высоты один — полтора метра, то контур образовавшейся лепешки будет близок к окружности. Так деформируется первая капля, потому что та часть жидкости, которая соприкасается с сухим стеклом, практически перестает двигаться, как бы сращиваясь с поверхностью. Все происходит почти так, как если бы мы ударом молотка расплющили на плоской поверхности шарик из пластилина.

Падение второй капли воды на лужицу» оставленную на стекле первой каплей

Вторая капля, а тем более третья и последующие оказываются в условиях существенно иных. Между второй

каплей и твердой поверхностью имеется жидкая прослойка, своеобразная смазка, благодаря которой жидкость второй капли легко растекается от места падения. В тех случаях, когда скорость движения растекающейся жидкости, зависящая от ее вязкости, не превосходит скорости падения капли — а именно так чаще всего бывает, и именно в этих случаях образуется корона — капля, растекаясь по жидкой прослойке, приобретает своеобразную форму.

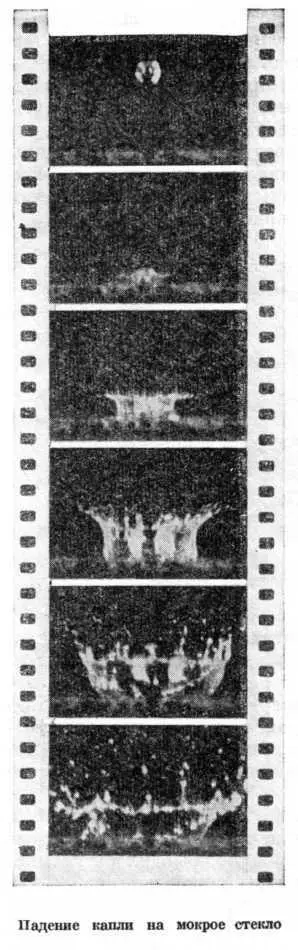

Если бы на поверхность стекла падала не капля жидкости, а упругий шарик, он, не растекаясь, отразился бы от стекла и унес с собой принадлежащую ему энергию. И водяной капле надлежало бы отразиться, подобно упругому шарику, но только, прежде чем она это сделает, ее сферическая форма меняется: капля приобретает вид кольцевого гребня, разбегающегося от места удара. Из этого гребня и воды лужицы вздымается жидкая пленка, распадаясь на отдельные стерженьки, которые в свою очередь распадаются на капли,— это и есть корона. Если бы капля была из жидкости более вязкой, чем вода, короны могло бы и не возникнуть. Энергия падающей капли погасилась бы при растекании гребня и ее не хватило бы на создание всплеска, стерженьков и капель. Глицериновые капли — ни первая, ни вторая, ни последующие — короны не создают. Это отчетливо видно на приводимой кинограмме.

Читать дальше