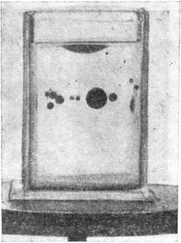

Механизм «по Коттреллу» отчетливо наблюдается во многих кристаллических телах. В качестве примера его действия приведена фотография структуры кристалла NаС1, который всесторонне сжимали с целью залечить имеющуюся в нем пору. Объем поры действительно уменьшился, но вокруг нее образовались трещины «по Коттреллу».

ГДЕ ТОНКО — ТАМ НЕ РВЕТСЯ

Инженер американского Авиационного исследовательского центра А. А. Гриффитс в 1920 г. указал на пример, свидетельствующий о том, что народная мудрость «где тонко, там и рвется» состоятельна не всегда. Его интересовала проблема реальной прочности различных материалов, применяемых в авиастроении, — сталей, чугуна, алюминиевых сплавов. Он, однако, вопреки прямолинейному здравому смыслу, ставил свои опыты на на этих материалах, а на модельном материале — обычном стекле, разумно рассудив, что закономерности разрушения у различных твердых тел могут оказаться общими, а экспериментировать со стеклом проще.

Среди множества прочих наблюдений Гриффитс сделал и такое: прочность на разрыв цилиндрических стеклянных нитей увеличивается с уменьшением их диаметра d : нить, диаметр которой 2•10 2см, имеет прочность около σ= 2• 10 9дин /см 2, а у нити, имеющей диаметр ≈ 3 . 10 -4см, прочность возрастает до σ= 6 . 10 10дин/см 2. Нарастание прочности с уменьшением диаметра происходит монотонно. Экспериментально определив прочность стеклянных нитей при различных значениях Гриффитс сумел оценить предельную прочность тончайших нитей. Она оказалась около 1,1 • 10 11дин/см 2. Обратим внимание на эту величину, запомним ее, далее она нам встретится.

Итак, рвется там, где не тонко, а там, где тонко, — не рвется. Почему? Есть в этом явлении что-то, что выводит его за пределы привычных представлений, так как рваться все же должно там, где тонко!

Читатель не может не почувствовать, что мы в преддверии проблемы большой значимости, что противоречие с народной мудростью должно таить в себе не пустяк, а нечто принципиально важное. Быть может, вскрыв и поняв это важное, мы осмыслим явление и восстановим торжество мудрости. Так должно быть!

Прежде чем мы последуем за логикой идей и опытов Гриффитса, необходимо подчеркнуть, что всякий раз, говоря о разрушении, мы будем иметь в виду хрупкое разрушение, т. е. такое, после которого из частей разрушенного тела (осколков!) можно его склеить, восстановив форму. «Хрупкое» разрушение — это, в отличие от «вязкого», разрушение, которое сопровождается изменением формы образца. Например, под влиянием растягивающих усилий в вязком теле образуется утончение, так называемая «шейка».

А вот теперь можно следовать за Гриффитсом. Его основная идея состояла в том, что разрушение твердого тела есть следствие поглощения им некоторого количества энергии. В великолепной популярной книге «Почему мы не проваливаемся под пол?» Джон Гордон пытается восстановить психологическую канву, на фоне которой Гриффитс создал свою классическую теорию разрушения хрупких тел. Гордон, шутя (а быть может, всерьез), допускает, что энергетический подход к проблеме разрушения Гриффитсу был подсказан воспоминаниями о тех мальчишеских днях, когда он и его друзья успешно разбивали стекла в окнах, пользуясь рогаткой и камешками. Энергия мышц передавалась растянутой резине, энергия резины — камню, энергия камня — стеклу, а хрупкое стекло, не выдерживая сгустка энергии, разрушалось. Если дело обстояло именно так, то можно не сомневаться, что своей теорией Гриффитс полностью искупил вред, который нанес окнам и он, и его ближайшие друзья, и все прочие мальчишки мира — любители рогаточного спорта.

Гриффитс предположил, что в той области нагруженного кристалла, где должно произойти разрушение, сконцентрирована избыточная энергия, величина которой зависит от приложенной к кристаллу нагрузки. При хрупком разрушении эта энергия превращается в энергию образовавшейся поверхности. На языке эксперимента с рогаткой это означает, что часть энергии летящего камня превратилась в энергию поверхностей всех образовавшихся осколков оконного стекла.

Приравняв энергию упругих напряжений, создаваемых в кристалле внешним воздействием, и энергию поверхностей, образующихся при хрупком разрушении, Гриффитс оценил ту прочность, которой должен был бы обладать кристалл. Воспроизведем его расчет, разумеется, в упрощенной форме. Вычислим вначале энергию, сосредоточенную в кубике твердого тела с размером ребра l , который, под действием силы F в направлении ее действия, изменил свой размер на величину Δ l . Сопротивление кристалла деформированию увеличивается с ростом деформации, поэтому сочтем, что среднее значение силы, действующей на кристалл, приблизительно равно F/2. Вспомнив, что работа (или энергия) равна произведению силы на путь, энергию, запасенную в кристалле, определим соотношением

Читать дальше