Цель, которую мы преследуем в этом очерке, важна, и, пожалуй, на пути к ней имеет смысл потратить немного времени и обсудить еще одну модель: ковер, лежащий на гладком полу. Перемещать такой ковер по полу, если он к полу прилегает плотно, — дело нелегкое: площадь соприкосновения ковра с полом велика, ковер добротный, тяжелый, и усилия для его смещения понадобятся немалые. А вот если поперек ковра имеется узкая складка (дефект!), вдоль которой ковер отделен от пола, переместить ковер можно существенно меньшими усилиями. Они нужны лишь для того, чтобы разгладить складку. Когда складка пройдет через весь ковер, он сместится на ширину складки. Складка — легкоподвижный дефект в системе «ковер — пол» (аналог поднятых лапок в системе «гусеница — земля»), так как в области складки ковер не соприкасается с полом. И в одной, и в другой модели перемещение оказывается следствием движения не тела гусеницы или ковра, а соответствующего подвижного дефекта.

Вот теперь можно обратиться и к кристаллу. И в нем скольжение оказывается облегченным в связи с наличием подвижного дефекта, подобного приподнятым лапкам гусеницы или отставшей от пола складки ковра.

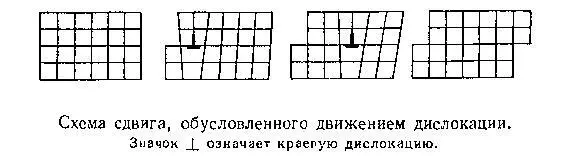

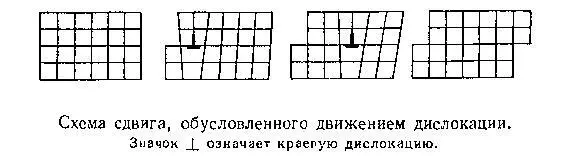

Представим себе, что одна из тех атомных плоскостей кристалла, которые ориентированы перпендикулярно плоскости скольжения, обрывается на этой плоскости, не имеет за ней продолжения. Очевидно, оборванная плоскость должна перемещаться легче прочих. Когда она сместится на межатомное расстояние, се положение займет следующая плоскость и т. д., и т. д. Последняя фраза означает, что движется не данная оборванная плоскость, атомы которой можно было бы пометить, а дефект структуры — незавершенная, оборванная плоскость. Она — поднятые лапки гусеницы, она — складка на ковре. Такой дефект структуры называют краевой дислокацией, а линию, которая ограничивает незавершенную плоскость, — линией краевой дислокации.

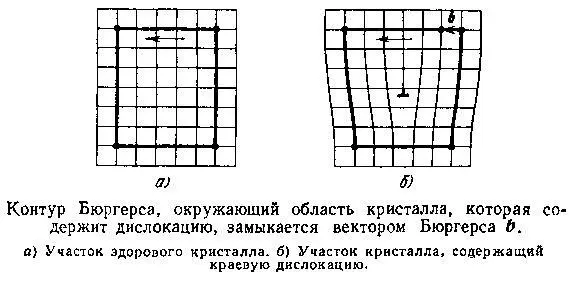

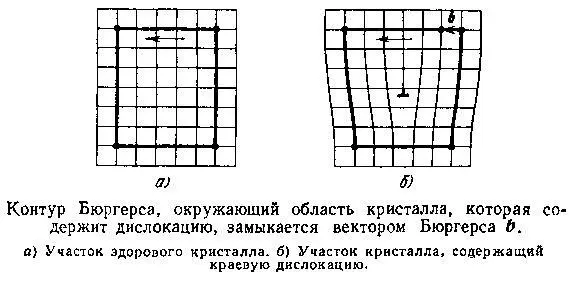

Здесь, пожалуй, уместно нарисовать две простые картинки и прокомментировать их. На одной из них изображен участок здорового кристалла. В этом участке избран один произвольный атом, от которого мысленно начат маршрут, состоящий из некоторого числа шагов — периодов решетки — влево, вниз, вправо и вверх. Направление маршрута на рисунке обозначено тонкой стрелкой. Этот маршрут называется «контур Бюргерса». Свидетельством здоровья кристалла является то, что при равном числе шагов вниз и вверх, а также влево и вправо маршрут замыкается. На второй картинке изображен участок кристалла, содержащий дефект — краевую дислокацию. Маршрут, подобный предыдущему, совершенный вокруг дислокации, не замкнется, что свидетельствует о нездоровье кристалла, о наличии в области, ограниченной маршрутом, дислокации. Линию машрута можно замкнуть стрелочкой-вектором так, как это сделано на рисунке. Этот вектор называется вектором Бюргерса. Легко понять, что он может принимать лишь значения, кратные значениям межатомных расстояний.

Итак, все как будто становится на свои места: есть идея, которая, во всяком случае качественно, устраняет противоречие между идеализированной теорией Френкеля и экспериментом; есть модели, свидетельствующие о том, что в природе осуществляются и иные ситуации, подобные той, которая возникает в кристалле при скольжении.

Все то, о чем я сейчас пишу с уверенностью, на заре развития учения о дислокациях выглядело правдоподобной догадкой теоретиков. Особой почтительности и доверия эта догадка тогда не вызывала. Многими она воспринималась как свидетельство гибкости ума теоретиков, которые способны придумать еще и не такое! Но, когда появились первые экспериментальные доказательства реальности режима «гусеничного» движения в кристалле, идея дислокации обрела мощь и определила развитие огромной главы физики твердого тела — физики пластической деформации.

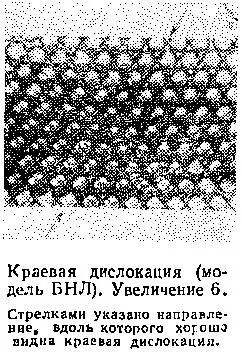

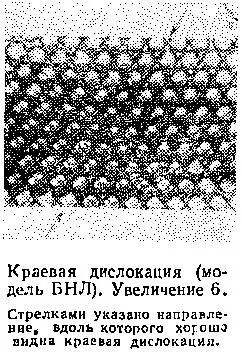

В этом очерке нам, пожалуй, следует сделать еще три дела: поглядеть на дислокацию в модели БНЛ, убедиться в том, что скольжение происходит в области кристалла, богатой дислокациями, и попытаться построить простейшую теорию пластического деформирования кристалла вследствие движения дислокаций.

Читать дальше