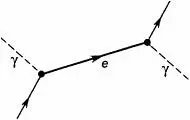

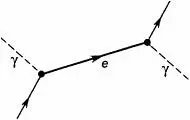

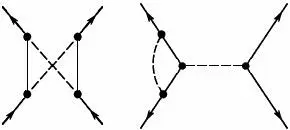

Эффект Комптона.

Поглощение фотона электроном

и испускание его через

короткий промежуток времени

Есть, конечно, множество допускаемых квантовой электродинамикой взаимодействий, и каждое из них можно представить соответствующей фейнмановской диаграммой. Выше на рисунке приведена ещё одна диаграмма, изображающая эффект Комптона (он назван по имени учёного, впервые детально изучившего это явление). В нижней вершине фотон (?) поглощается электроном ( e ), а затем через очень короткое время он вновь испускается в верхней вершине. Для того чтобы проводить вычисления при помощи этой диаграммы, очевидно, нужно знать энергию и импульс (меру инерции) как фотона, так и электрона в нижней вершине. Задача тогда состоит в том, чтобы определить те же параметры в верхней вершине. Решению таких задач собственно и посвящена квантовая электродинамика.

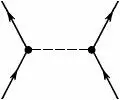

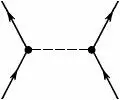

Рассеяние электрона

на электроне

Вернёмся ненадолго к рассеянию электрона на электроне, которое можно изобразить в виде диаграммы первого порядка, т.е. той диаграммы, которой следует пользоваться в теории возмущений для расчётов первого порядка. Но, как говорилось раньше, 185 есть ещё расчёты второго, третьего и более высоких порядков, которые тоже вносят свой вклад в конечный результат. При помощи фейнмановской диаграммы типичный процесс второго порядка можно представить так:

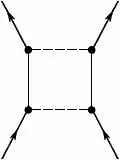

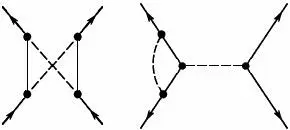

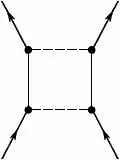

Другие диаграммы второго порядка имеют следующий вид:

На самом деле можно изобразить несколько таких диаграмм и ещё больше диаграмм третьего порядка. Глядя на эти рисунки, можно понять, почему расчёты второго и более высоких порядков вносят меньший вклад по сравнению с вычислениями первого порядка. При взаимодействии с участием двух частиц приведённого выше типа каждая пара вершин вносит в вычисления множитель 1/137, а так как таких пар две, вклад будет в 137 раз меньше.

Теперь ясно, откуда берутся бесконечности. Рассмотрим заряд электрона; его легко измерить и убедиться, что он имеет конечное значение. Однако при вычислениях второго порядка он становится бесконечным. Чтобы понять причину, вспомним, как мы представляем себе электрон. Предполагается, что он окружён облаком частиц, которые маскируют (экранируют) его истинный заряд. Точно так же маскируется и его истинная («голая») масса. В соответствии с такой точкой зрения наблюдаемые заряд и масса электрона являются не истинными величинами, а подвержены действию экранирования. Обойти эту трудность можно прибегнув к вычитанию. Если масса, например, состоит из наблюдаемой и «голой» (бесконечной) масс, нужно вычесть эту бесконечную величину. (Аналогичное вычитание производится и для заряда.) Эта операция называется перенормировкой, а её результат находится в поразительном соответствии с наблюдениями.

Однако этот метод нравится отнюдь не всем, ведь что ни говори, а бесконечность плюс масса минус бесконечность на самом деле не равняется в точности массе? Почему же тогда перенормировка «работает»? Может быть, мы просто не до конца понимаем, что делаем? Отчасти это верно. Возникают даже сомнения в справедливости применяемой теории, и полностью развеять эти сомнения нельзя, так как никто точно не знает, насколько она верна. Приходится делать вид, что всё в порядке, закрывая глаза на имеющиеся трудности, и находить оправдание в том, что теория хорошо описывает результаты наблюдений.

Юкава

Квантовая электродинамика оказалась настолько удачной, что скоро по её подобию стали строить теории других взаимодействий, в частности слабых и сильных, в которых было ещё много неясностей. Одним из первых это попробовал сделать 28-летний японский физик, который хотел стать экспериментатором, но не смог овладеть требующимися для этого навыками и потому неохотно переключился на теоретическую физику. Звали его Хидэки Юкава.

Юкава рассуждал так: если электромагнитные силы переносятся фотонами, то сильная и слабая силы тоже должны иметь соответствующие частицы-переносчики. Однако в отличие от не ограниченного расстоянием электромагнитного взаимодействия, сильное взаимодействие очень короткодействующее; отсюда следует, что у частиц-переносчиц должна быть масса. Для определения этой массы Юкава применил принцип неопределённости и обнаружил, что она должна иметь значение в промежутке между массами электрона и протона и составлять примерно 200 масс электрона. Но в то время о такой частице ничего не было известно.

Читать дальше

![Константин Образцов - Единая теория всего. Том 1. Горизонт событий [litres]](/books/414295/konstantin-obrazcov-edinaya-teoriya-vsego-tom-1-go-thumb.webp)