В отличие от первого закона, относящегося к так называемым «динамическим», второй закон носит, как мы видели, статистический характер. В «рассуждении» о законах, которым заканчивалась предыдущая глава, мы обещали вернуться к статистическим законам позже. Сейчас это можно сделать.

Динамические законы описывают состояние и поведение индивидуальных объектов (тел, систем). Внутреннее их строение для динамических законов не имеет значения. Если известно, что система A передала системе В какое-то количество энергии W (в условиях, когда они обе изолированы), то мы точно знаем, что энергия системы А уменьшилась точно на W, а системы В ровно на столько же увеличилась, совершенно независимо от того, что в них при этом происходило.

Статистические законы описывают состояние и поведение совокупности (множества) объектов, рассматривая ее как нечто целое.

При таком подходе физическое тело (например, газ) рассматривается как множество молекул, поведение каждой из которых определяется случайностью. Мы не можем точно сказать, как ведет себя каждая молекула в отдельности (как, например, каждая монета в рассмотренном выше примере). Однако «общее поведение» молекул (так же как и число монет, находящихся в определенном положении) мы найти с определенной степенью вероятности можем. Эта вероятность, как мы видели, тем больше, чем больше число отдельных молекул определяет давление, температуру и энтропию газа или жидкости.

Вероятность верного предсказания таких общих величин, определяемых статистическими законами, как мы видели даже на простых примерах, практически равна единице, а отклонения от нее — нулю [56] Иногда возникает вопрос о том, как в природе осуществляется переход к более вероятным состояниям. В примере с монетами и подносом для этого потребовалась некая «внешняя сила» — нужно было кому-то трясти поднос. А в природе? Дело в том, что природа сама всегда «трясет поднос», поскольку неподвижности, равновесия в ней нет. Другое дело, что иногда (и даже часто) эта «тряска» не настолько сильна, чтобы быстро «растормозить» некоторые неравновесности. Человек в своих интересах может этот процесс ускорить. Например, сжигая топливо для получения электроэнергии, мы используем химическую неравновесность между топливом и кислородом воздуха, подробнее об этом будет сказано дальше.

.

После появления первых статистических законов они сначала считались «второстепенными», «неполноценными». Сейчас статистические законы заняли в науке, в частности в физике, равноправное (если не преобладающее) положение по отношению к динамическим. Они столь же надежно предсказывают поведение систем (естественно, если количество частиц, входящих в множество, достаточно велико), как и динамические.

Поэтому второй закон термодинамики, имеющий статистическую природу, столь же надежен и «непробиваем», как и первый.

Попытки обосновать ppm-2, ссылаясь на «неполноценность» второго закона из-за его статистической природы, абсолютно безнадежны.

Пользуясь понятием энтропии, мы можем четко определить, какие процессы в принципе допускаются вторым законом термодинамики и какие он не разрешает. Очевидно, что к первым относятся все те, где энтропия S неизменна или возрастает, а ко вторым — те, где она уменьшается.

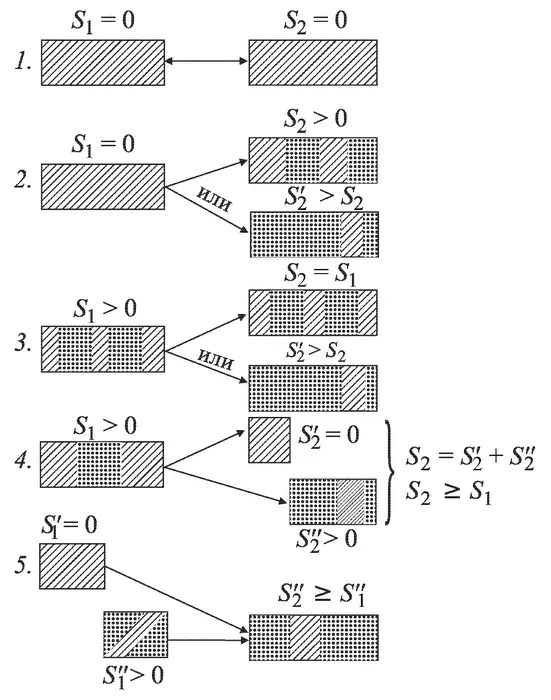

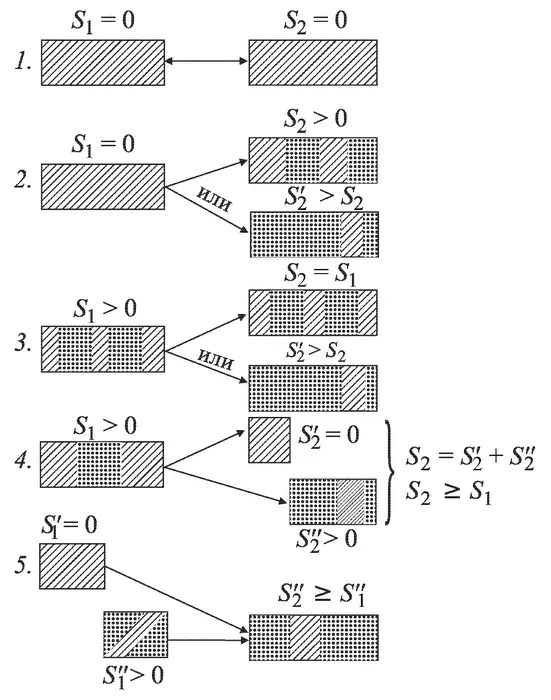

Рис. 3.7. Возможные переходы систем из одного состояния в другое. Переход слева направо возможен во всех случаях, справа налево — только в первом (процесс обратим)

Удобнее всего показать это графически (рис. 3.7). Слева условно в виде прямоугольников изображены исходные состояния (до проведения процесса), справа — конечные (после его завершения). Размеры каждого прямоугольника, показывающего состояние системы, соответствуют ее энергии; по закону сохранения энергии их площадь в конечном состоянии равна начальной. Чем меньше энтропия S системы, тем более эта система упорядочена. Линиями со стрелками на рисунке показано возможное направление протекания процессов; переход в обратном направлении невозможен.

Первый процесс — переход из одного полностью организованного состояния 7), соответствующего нулевой энтропии (обозначено штриховкой), в столь же упорядоченное состояние (2). Характерными примерами устройств с такими процессами могут служить механический редуктор, электрический трансформатор или двигатель. В предельном случае каждый из них может полностью преобразовать механическую работу или электроэнергию в работу или электроэнергию с другими, нужными характеристиками. Если же в системе будут потери (трение, тепловыделения от электронагрева), то переход системы в новое состояние будет сопровождаться некоторым возникновением энтропии (случай 2). Чем больше потери, тем больше будет ее значение (S' 2> S 2> S 1= 0).

Читать дальше