Пусть на плоском подносе расположены несколько одинаковых монет. Каждая из них может лежать только в одном из двух положений — гербом вверх («орел») или вниз («решка»). Поскольку оба положения совершенно равновероятны, каждая монета может лечь вверх орлом или решкой; заранее предсказать это невозможно.

Движением подноса можно одновременно подбросить все монеты. Допустим, что вначале они все лежали в строгом порядке — орлом вверх. Поставим вначале вопрос так: можно ли путем последовательных подбрасываний монет на подносе (при которых все они, естественно, будут переворачиваться по-разному) вернуться к исходному положению? В принципе, разумеется, можно. Но сколько нужно для этого подбрасываний? Попробуем определить их число, например, для 10 монет. В этом случае возможны разные варианты («микросостояния»): все десять монет гербом вверх (10↑), девять вверх — одна вниз (9↑, 1↓), восемь вверх — две вниз (8↑, 2↓ ) и т. д. до одиннадцатого — все вниз (10↓). Этот последний вариант (10↓) тоже соответствует полному порядку, только обратному первому (10↑).

Все эти варианты на первый взгляд равноправны, равновероятны, но это только на первый взгляд. На самом деле они резко различаются тем, что частота их появления будет неодинакова. Действительно, первый вариант можно реализовать только одним способом, а второй — уже десятью (первая монета орел, остальные — решка; вторая — орел, остальные — решка; третья — орел, остальные — решка и т. д.). Следовательно, второй вариант будет возникать в 10 раз чаще первого. Третий вариант (8↑, 2↓) можно реализовать еще намного большим количеством способов. Действительно, двумя монетами, повернутыми вниз, могут быть первая и вторая, первая и третья (и т. д.), вторая и третья, вторая и четвертая и т. д. Легко убедиться, что таких способов будет уже 45. Четвертый вариант реализуется уже 120 способами.

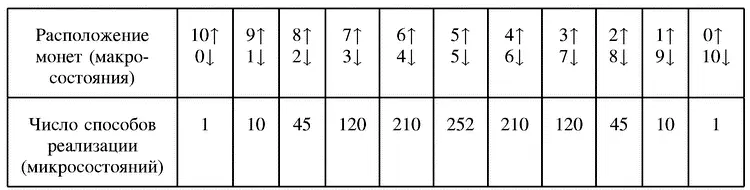

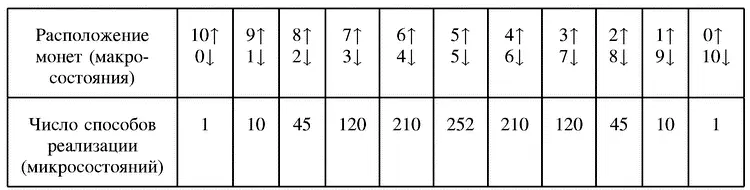

Если свести все данные вместе, то получим такую таблицу:

Всего, следовательно, в сумме возможны ∑w = 1024 микросостояния. Из них состояния «полного порядка» (0↓, 10↑ и 10↓, 0↑) встречаются только по 1 разу. Напротив, наиболее далекие от порядка микросостояния (5↓, 5↑), 4↓, 6↑), (6↓, 4↑) встречаются наиболее часто; чаще всего (5↓, 5↑) — 252 раза.

Таким образом, для получения первоначального порядка нужно встряхнуть поднос не менее 1024 раз! Напротив, перемешать все поровну можно за каких-то (1024/252) четыре встряхивания. Микросостояние полного перемешивания в 252 раза вероятнее, чем состояние полной упорядоченности. Путь от порядка к беспорядку очень короток, но чтобы пройти путь от беспорядка к порядку, нужно поработать намного больше! Здесь мы встречаемся с понятием термодинамической вероятности w, которая определяется числом тех микросостояний, которыми может быть реализовано данное макросостояние. Понятие термодинамической вероятности отличается от понятия математической вероятности случайного события, которая определяется отношением числа появлений данного события к общему числу испытаний. В данном случае математическая вероятность определялась бы для каждого случая величиной w/∑w.

В описанном эксперименте мы взяли всего 10 монет. А если их будет больше?

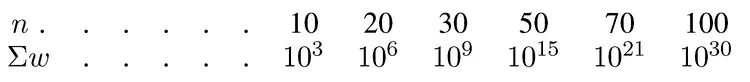

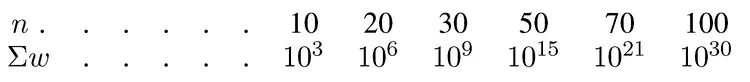

Ниже даны суммарные округленные цифры ∑w микросостояний для числа монет п до 100:

Это означает, что для возвращения к упорядоченному расположению монет при их числе, например 100, нужно время, большее времени существования солнечной системы [54] Если встряхивать поднос 1 раз в секунду.

— (7 ÷ 8) ∙ 10 9лет.

Но ведь молекул газа в самом малом объеме несоизмеримо больше, чем 100 (при давлении 0,1 МПа и температуре 273 К — около 3×10 9в 1 см 3). Поэтому термодинамическая вероятность w того, что молекулы равномерно распределятся в любом свободном объеме беспорядочно с мгновенными скоростями, направленными хаотично, чрезвычайно велика; этому соответствует гигантское количество возможных микросостояний ∑w . Напротив, по сравнению с этим вероятность установления микросостояний, в которых будет определенный порядок, совершенно ничтожна. Практически она равна нулю.

Рассмотрим три таких упорядоченных состояния.

1. В одной половине сосуда собралось вдвое больше молекул, чем в другой. Соответственно давление p1 в одной половине будет в 2 раза больше, чем р 2в другой — (р 2= 2p 1). Эта ситуация схематично показана на рис. 3.6, а.

Читать дальше