1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Итак, непосредственно в момент восприятия я еще ничего не знаю о воспринятом. Это возникшее в моей душе чувство, ощущение останется неосознанным мной до тех пор, пока я не направлю на него свое сознание и не проникнусь им. Этот внутренний процесс является уже процессом мышления. Я анализирую воспринятое моей душой так, что вследствие этого соотношу воспринятое с такими понятиями, как зеленый, четырехугольный и т.д., после чего в совокупности я интуирую понятие «тетрадь». Воспринимает ли человек эти процессы осознанно или нет, в любом случае они протекают в нем именно так. Когда я говорю, что я вижу зеленую тетрадь, это не значит, что я ее воспринимаю, а это то, что проявляется в моем сознании как мыслительное явление. Если бы я хотел весь процесс описать точными словами, то я должен был бы сказать, что зеленая тетрадь проявилась во мне таким образом.

В представленном мной примере с луной она является мне так, как я потом описываю в своем наблюдении. То, что явилось мне на самом деле и есть то, что я наблюдал. Восприятие всегда правдиво, наблюдаемое – это осознанная реальность. Если я правильно пронизываю реальность моим полностью осознанным мышлением, если я из наблюдаемого мной выстраиваю ясную, строго логическую последовательность мыслей, тогда каждая последующая мысль будет истинной, и в тоже время будет являться настоящим истинным познанием. На примере с магнитом мы можем абсолютно ясно видеть практическую реализацию вышеизложенного.

И наконец, о достоверности и пригодности мышления для получения знания. Мнимое доказательство ненадежности мышления

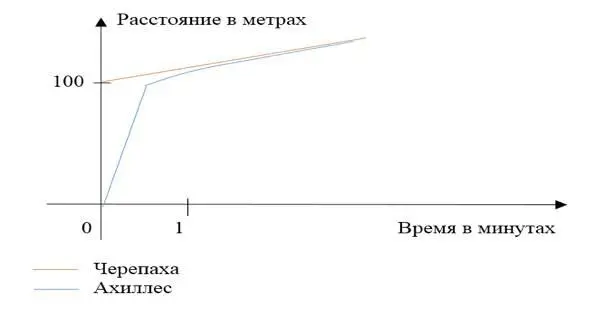

История с мышлением выглядит так же, как и с восприятием. Считается, что мышлению не всегда можно доверять, если мы хотим прийти к стопроцентному истинному знанию. Не всякий способ мышления может обеспечить надлежащее знание. Итак, уважаемый читатель, сегодня наука говорит о том, что мышление также не надежно, как и восприятие, и ему не всегда можно доверять, если мы хотим прийти к абсолютно истинному знанию. И, чтобы доказать это, рассматривают очень популярный пример с Ахиллесом и черепахой.

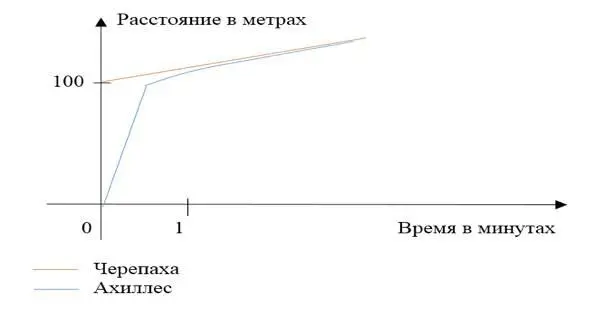

Во время старта Ахиллес находится на стартовой линии, в то время как черепаха – на 100 метров впереди от него. После старта Ахилес пытается догнать черепаху. Утверждают, что если применить следующий способ мышления, то невозможно доказать, что Ахилес способен догнать черепаху. Последовательность мыслей строится следующим образом: когда Ахиллес прибегает в то место, где была черепаха, она в этот момент уже находится немного дальше, через какое-то время он снова прибегает туда, где до этого была черепаха, она снова уже немного дальше. Размышляя таким образом, мы убеждаемся, что Ахилес будет все больше и больше приближаться к черепахе, но совсем догнать, а уж тем более перегнать ее он никогда не сможет. Если представить данную ситуацию в математике в виде графика, то мы получим линию, которая стремится максимально приблизиться к границе, случай практически для конвергенции. Таким образом якобы видно, что посредством такого образа мышления невозможно доказать, что Ахиллес догонит черепаху. Однако, если мы, любезный читатель, попробуем проделать это на практике, в виде эксперимента, то мы сразу увидим, что Ахиллес все же догонит черепаху!

Итак, мой любезный читатель, следуя из этого можно прийти к ОШИБОЧНОМУ мнению, что якобы только через эксперимент возможно прийти к истинному знанию. Да, не отрицаю, на эксперимент можно полагаться, но полученное знание будет истинным только для единичного случая, но не в общем и целом!

Однако, может ли действительно быть так, что мышление не способно привести нас к истинному знанию, которое будет истинным во всех случаях? Нет, это заблуждение! Здесь прочно укоренилась ошибка, которая тянется через тысячелетия. На эту ошибку еще сто лет назад указал Рудольф Штайнер в своих «Естественнонаучных трудах». Но поскольку открытость к другим типам мышления и знаниям иного рода в современном мире еще не находится на должном уровне, на указанную Штайнером ошибку не обратили должного внимания, поэтому осознание данной ошибки пока не стало достоянием широкой общественности, не говоря уже о том, чтобы войти в научные круги.

Так где же скрывается ошибка?

Ошибка в мышлении возникает из-за того, что упускается из вида тот факт, что точки соприкосновения как Ахиллеса, так и черепахи с землей всегда происходят у каждого из них соответственно в своем определенном ритме. Это означает, что когда Ахиллес приближается к черепахе и предположим, касается той точки, которой черепаха коснулась раньше, то следующая точка соприкосновения, когда расстояние до черепахи меньше, чем его шаг, окажется уже перед черепахой, и таким образом становится ясно, что он обгоняет черепаху. Не станет же он вдруг делать меньшие шаги, как вы полагаете, дорогой читатель? Итак, мы убеждаемся, что и такой мыслительный подход ведет к истинному знанию. С феноменологической точки зрения необязательно проводить опыт или эксперимент. Мышление стопроцентно надежно, чтобы использовать его как инструмент для получения истинного знания. Таким образом, достаточно очень хорошо представить себе ситуацию, и затем, исходя из этой ситуации, строго логически последовательно размышляя, можно прийти к истинному знанию.

Читать дальше