В общем случае, когда речь идёт о независимой информационной реальности, фундаментальную сущность, лежащую в её основе, можно рассматривать как некую информационную частицу, которую можно назвать диффероном. И главное свойство дифферона – способность существовать в двух различающихся состояниях – не зависит от его конкретного воплощения.

У состояний дифферона может быть множество названий: да / нет, 0 / 1, вкл. / выкл., истина / ложь, добро / зло, инь / ян, но всегда проявляется их главное свойство – быть противоположностью друг другу.

Искусственные ИС являются также наглядным примером того, как эта простейшая сущность – дифферон – порождает всё разнообразие информационной реальности. И это рождение происходит в И-И-ВС-взаимодействиях, ориентированных на выбор одного из двух возможных состояний дифферона. Основополагающий статус таких взаимодействий позволяет рассматривать их как фундаментальные информационные взаимодействия бинарного выбора.

Конечно, источником возникновения информационной реальности является не сам выбор, а те критерии, которые использовались при его осуществлении. Поэтому познание природы информационной реальности – это прежде всего познание критериев, лежащих в основе бинарного выбора.

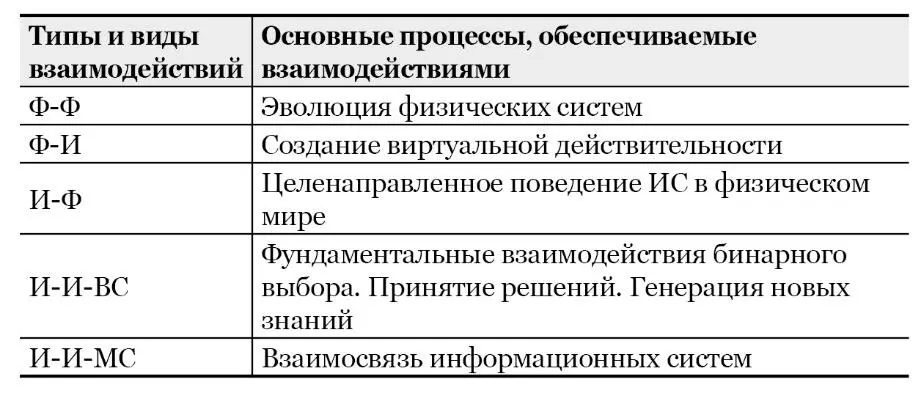

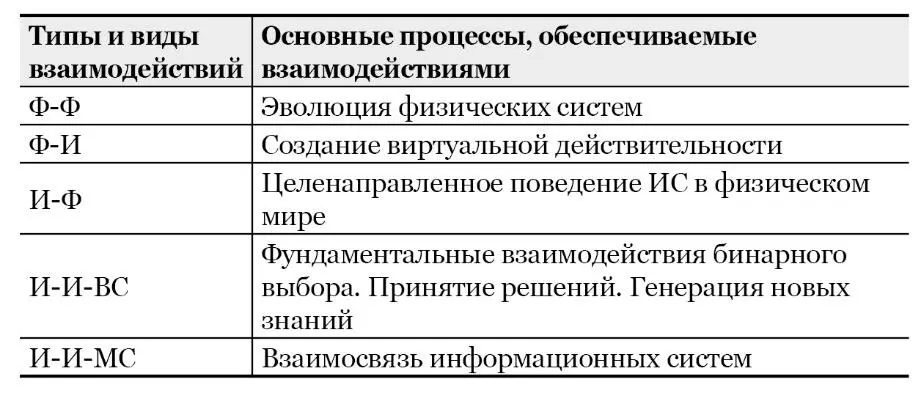

Изложенную систематику взаимодействий можно кратко подытожить в следующей таблице.

Таблица 1. Классификация взаимодействий в наблюдаемой реальности

Наличие столь разных информационных процессов и соответствующих им взаимодействий требует для их изучения разнообразных научных подходов, отличных от применяемых в физике.

Но какие бы методы ни использовались для познания действительности, научный подход предполагает осуществление двух главных целей. Первая цель – это объяснить наблюдаемое, то есть связать явления непротиворечивыми логическими цепочками. Вторая – предсказать поведение систем, смоделировав их взаимодействия.

Для материальных систем математические теории физики прекрасно справляются с каждой из этих задач. Но процессы, связанные с ИС, остаются вне области возможностей физики, ограниченной четырьмя фундаментальными взаимодействиями. А вера в то, что поведение ИС когда-нибудь удастся редуцировать к физическим взаимодействиям, скорей всего безосновательна, так как физика принципиально не способна учесть содержательную сторону информации, которая является определяющей в информационных взаимодействиях.

Но даже и без создания новых подходов само представление об ИС и информационных взаимодействиях, основанное на содержательном аспекте информации, уже обладает дополнительным объяснительным потенциалом. Такой потенциал может быть востребован, например, в гуманитарных областях знаний, оперирующих смыслами, а не числами.

Но кажется, что и в точных науках создание универсальных теорий информационных взаимодействий, обладающих предсказательной силой, – дело недалёкого будущего.

Известно, что универсальность физических законов достигается тем, что для материальных систем удаётся выделить несущественные индивидуальные физические степени свободы, которые, как правило, недоступны для наблюдения и контроля, и рассматривать идеализированные идентичные физические системы, все степени свободы которых могут контролироваться.

Но индивидуальность ИС носит более сложный характер и связана как с субъективным восприятием действительности, так и с субъективным характером принятия решений. Причём индивидуальность эта не статичная, как в большинстве физических систем, а динамическая, зависящая от ментального состояния ИС.

Дополнительная трудность при идеализации ИС связана с тем, что необходимо разделять существенные и несущественные ментальные степени свободы. А это проделать довольно сложно, и прежде всего потому, что ментальные степени свободы нельзя охарактеризовать только численными параметрами. Ментальность связана со смыслами, а процедура отделения существенных смыслов от несущественных пока что совсем не ясна.

Но, несмотря на все сложности, есть надежда, что универсальные теории информационных взаимодействий создать возможно. Либо традиционным путём, если удастся преодолеть все трудности идеализации ИС, либо путём включения в теории субъективных качеств ИС.

В первом подходе идеализация вполне осуществима в случаях, когда количество ментальных степеней свободы ИС ограничено и они поддаются контролю. У человека такие ситуации могут быть связаны, например, с достижением краткосрочных целей, обладающих абсолютным приоритетом, или с экстремальными эмоциями – яростью, страхом или горем.

Читать дальше