Александр Казённов - Диалектика как высший метод познания

Здесь есть возможность читать онлайн «Александр Казённов - Диалектика как высший метод познания» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2011, Жанр: Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Диалектика как высший метод познания

- Автор:

- Жанр:

- Год:2011

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Диалектика как высший метод познания: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Диалектика как высший метод познания»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Диалектика как высший метод познания — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Диалектика как высший метод познания», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

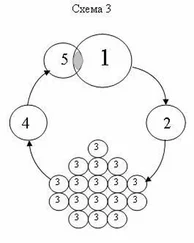

Поэтому анализ и синтез не два разных пути и способа познания, а являются противоположностями одного познающего сознания, разделимыми лишь в абстракции. А основанием этого единства является их происхождение из практического анализа и из исследования вообще. Практический анализ не обращает внимания на «ненужное»: на корки апельсина, на скорлупки ореха, на оторвавшуюся руку куклы. Его интересует, как правило, лишь конкретное единичное как суть дела, в которой целое присутствует, но лишь как абстрактный общий момент, который можно не учитывать. Наоборот, для теоретического анализа, и для исследования вообще, в этом взаимном просвечивании целого и части только начинается главный интерес - углубление в предмет, в его сущность за счет аналитико-синтетического познания. Отсюда уже можно сделать вывод, что родовым словомдля определения анализа является не «разделение» (в том числе – мысленное) предмета, а «исследование». А специфическим отличиемопределения является «различение частей целого и их соотношения друг с другом посредством этого целого». Не расчленение, а различение. И это понятно: ведь если есть целое, то есть и части, а, следовательно - и «разделение». Нужно только найти момент тождества «части» и целого, одной части и других «частей». И это понятно: отождествляется различное, разделенное. В то же время, отождествление различенных частей друг с другом объединяет предметы (в данном случае – части) в нечто одно, в целое. Но это уже синтез. А определение анализа следует сформулировать так: анализ есть исследование, различающее части предмета и соотносящее их с целым и друг с другом посредством этого целого. Целое в анализе является исходным, опосредствующим все движение исследования. Части же, как правило, выделены уже до данного исследования – предшествующими практическими и теоретическими исследованиями: аналитическими и синтетическими познаниями. В предыдущих исследованиях подобные «части» и подобные «целые» уже были возведены в мысли и поэтому, как правило, имеют дефиниции: определения соответствующих терминов и понятий. В дальнейшем дефиниции уточняются, уплотняются и, в конце концов, достаточно точно выражают сущность предметов. И без знания дефиниций в научном исследовании делать нечего. Иногда в научных дискуссиях можно услышать: «Это только спор о дефинициях», т.е. что-то неважное, второстепенное. Конечно, дефиниции не являются чемто первостепенным. Но они суть итоги прошлых исследований и начало текущего исследования. Они могут быть «другими», неполными, неточными, но они не могут не быть. А их полнота и точность могут в дальнейшем добавляться. Они – и результат предшествующего синтеза, и начало нового анализа, который также завершится новым результатом единства анализа и синтеза: соединением частей=дефиниций в целое=дефиницию. Контур этого единства можно найти в «Науке логики» Г.Гегеля [2, с. 246]. Поэтому они находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, переходят в другое как в свое иное и не есть друг без друга. Они есть противоположные моменты одного процесса познания.

в. Синтетическое познание

Как практический, так и теоретический анализ в общем плане предопределеныприродой предмета исследования, его сущностью и понятием, которое мы или уже имеем, или хотим получить. Причем, сущность может быть не совсем познана или, даже, совсем не познана. Но она витает пред сознанием, как цель, как предполагаемое целое, в лучшем случае – как гипотеза. А конкретный данный анализ определеноснованием, на котором он ведется. Таких оснований может быть бесконечно много, но они также должны соответствовать природе (хотя бы абстрактной, например - количественной в математике) анализируемого предмета.

Вот эта природа предмета и проявляется как основа синтеза, как постоянное опосредствование определенности предмета его предопределенностью. Процесс определения предмета – это такой процесс, в котором отдельные определенности самого предмета (в формальной логике их часто называют «признаками») возводятся с помощью языка (названий=слов и отношений между ними) в определенные мысли: в понятия. Ясно, что определения понятий предметов предопределены определениями самих предметов. А язык, на котором выражаются эти определения, не есть порожденный данным определяющим субъектом инструмент, а имеющееся налицо (непосредственное), но выработанное (опосредствованное) историческим развитием общества всеобщее средство выражения (и определения) мыслей о предметах. Национальные языки, на которых высказываются определения предметов, могут быть разными. Но сами мысли о предмете от их национальных особенностей не зависят, поэтому и определения предметов – не зависят от «национальности» языков. На каком бы национальном языке не давалось определение понятия «деньги», мысль будет зависеть не от данного языка самого по себе, а от глубины её проникновения в предмет и от способности выразить это проникновение (постижение) в понятии. Глубина же этого проникновения зависит от основания (в виде «определения», «сущности», «принципа», «природы» и т.д.), которое было найдено (предшествующим анализом) для данного анализа. Например, глубина экономического анализа Адама Смита определена выделением «труда вообще» в качестве основы анализа понятия «стоимости» и всех других экономических категорий, которые опосредствованы «трудом» и «стоимостью» в трудовой теории стоимости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Диалектика как высший метод познания»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Диалектика как высший метод познания» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Диалектика как высший метод познания» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.