б. Практический анализ как основа теоретического анализа

Словосочетание «практический анализ» звучит непривычно и, поэтому, можно подумать, что речь пойдет о практике теоретического анализа. Нет, дело не в этом. И более того, практический анализ всем знаком, все его осуществляют ежедневно. Хотя и не замечают этого. И еще более того: практический анализ способны осуществлять также животные. Когда обезьяна в зоопарке ловко отделяет мякоть половинки апельсина от его шкурки, когда белка разделяет скорлупу ореха от ядра, когда ребенок разделяет машинку на части, они занимаются практическим анализом предметов. И взрослые люди постоянно практически анализируют предметы внешнего мира: в магазине отделяют подходящую колбасу от неподходящей, хороший костюм от нехороших, правильные поступки детей от неправильных и т.д. Нечего и говорить, что в профессиональной деятельности, особенно в некоторых профессиях (врачи, юристы, инженеры, специалисты по информатике, экономисты, журналисты и др.) работники постоянно занимаются практическим и теоретическим анализом. Отсюда, из присущности анализирующей деятельности животным, детям и всем людям, следует, что практический анализ (а, значит, и анализ вообще) – это не какая-то особая заоблачная сфера интеллектуальной деятельности, а способность сознания отделять одни образы и понятия от других, приятное и полезное от неприятного и вредного. Поэтому практический анализ предшествует теоретическому анализу, выросшему из практического лишь относительно недавно на почве развития философии, науки и техники.

Различие между ними в том, что обезьяна, как правило, делает знакомое дело, а ребенок (впервые) – незнакомое: посредством ломки или разборки на части он познает куклу, машинку и т.д. И вскоре убеждается, что в ней, кроме частей, ничего и нет. В ней есть только (была) она сама и отдельные, бесполезные сами по себе, части…. В ней нет ничего, кроме этих ненужных частей, нет чего-то существенного… И лишь позднее он понимает: машинка это только машинка – игрушка. Какой она была в начале, такой же она осталась и в конце «анализа», но в разобранном виде и в виде оставшегося образа той машинки, которая была и которая осталась в представлении в результате анализа. Правда теперь даже по одной части куклы или машинки он может узнать, что это была кукла, или машинка… По отдельной кукольной ноге можно узнать целое: куклу, по отдельному колесу – всю машинку. Но это другой, синтезирующий момент деятельности сознания и, соответственно, синтезирующее познание…Но нужно учиться у Аристотеля, Гегеля, Ленина, чтобы понять: «Рука, отделенная от тела, лишь по названию рука. Аристотель»[7, 184]. Машинка на свалке – уже не машинка, или машинка в другом смысле и отношениях с предметами. Более сложный пример этой познавательной процедуры дает в своей книге Э.В.Ильенков [4, с.146–147].

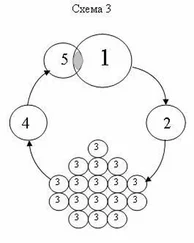

Таким образом, в процессе анализирующего познания ребенок, не понимая этого, стихийно–практически совершал синтез ноги куклы и самой куклы, единство какой-либо части куклы и её целого. Как оказалось, это познание было столь же анализирующим, сколь и синтезирующим. И часть куклы здесь не любой кусок куклы, а также целое, но определенное сутью первого целого: нога куклы, голова куклы, рука куклыи т.д. Эта часть – сама есть некое целое, соответствующее природе первого целого и определенное первым целым. В этом целом она не есть сама по себе, а есть рука куклы.Получилось, что сначала «кукла» была бытием, а её части были её определениями. В процессе же рассмотрения рука, нога и голова куклы стали бытием, а «кукла» стала определением для них. Какая рука? – Рука куклы, куклина рука (аналогично: голова куклы, нога куклы и т.д.). Таким образом, целое соединилось с каждой из своих частей, соответствующих его природе. Но оно соединилось с ними потому, что оно от них (и они от него) и не отделялись в сущности. Голова куклы всегда оставалась головой именно куклы – будь то в сознании или на деле. Получилось, что анализируемое с помощью различных определений бытие – кукла, – сама стала синтезирующим (соединяющим) определением для своих «частей». А «части» синтезированы в целое, и дают ему его собственное определение в логическом плане (здесь можно опустить варианты определений: кукла без руки – она однорукая, но все же кукла, кукла без ноги – одноногая, но кукла, и т.д.): соединенные соответствующим их природе образом они и есть кукла.

Читать дальше