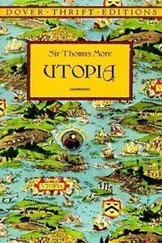

В 1506 г. в Париже вышла книга, включавшая 28 диалогов Лукиана, переведенных на латинский язык Эразмом, и 4 диалога («Киник», «Менипп», «Любитель лжи», «Тираноубийца») в переводе Мора. В предисловии к своим переводам диалогов Лукиана, своеобразной гуманистической апологии античного вольнодумца, Мор дал очень высокую оценку диалога «Киник». Это была трактовка Лукиана с позиций «христианского гуманизма», во многом раскрывающая специфику гуманистического восприятия античного наследия. По мнению Мора, в диалоге «Киник» Лукиан прославлял христианскую этику: он с явной симпатией изображал суровый образ жизни киников, привыкших довольствоваться немногим, и противопоставлял его изнеженной роскоши нравственно слабых людей. Поэтому, писал Мор, диалог Лукиана не мог не понравиться таким истинным христианам, как Иоанн Хрисостом. Мору казалось вполне очевидным, что в «Кинике» прославляются христианские добродетели: «стремление к простоте, воздержанности и скромности христианской жизни» (13, 11–12). Более своеобразное отношение к идейному наследию Лукиана, которого гуманист Мор рассматривает как своего союзника в деле возрождения «истинно христианской жизни», трудно себе представить. А между тем в своем восторженном почитании Лукиана Мор не был одинок. Точно так же трактовал Лукиана и Эразм.

В книге диалогов Лукиана Эразм и Мор опубликовали и свои оригинальные ответы-декламации на «Тираноубийцу», каждый из которых был намного пространнее самого произведения Лукиана. Несмотря на то что «Ответ на „Тираноубийцу“» Мора носит в значительной мере риторический характер, собственное отношение автора к убийству тирана выражено здесь достаточно определенно. Герой диалога Лукиана, по ошибке вместо тирана убивший его сына и тем не менее претендующий на вознаграждение, по словам Мора, должен был «либо убить самого тирана, либо никого не убивать» (15, 3, ч. 1, 96) [17] Мнимый тираноубийца скрылся, оставив меч в теле убитого. Тиран, увидев бездыханное тело сына, закалывает себя тем же мечом. После всего случившегося «тираноубийца» требует себе награду. Не подвергая сомнению героизм тираноубийства, дарующего свободу угнетенным, Мор в данном конкретном случае обоснованно отвергает претензии «тираноубийцы», не усматривая в его поступке никакой доблести.

. Показательно, что аргументацию Мора хвалил и Эразм, по существу разделявший точку зрения своего друга (см. 15, 3, ч. 1, 118).

Хотя рассуждения Мора и Эразма по поводу «Тираноубийцы» нельзя расценивать как памфлет против тирании, мы вправе предположить определенную связь между размышлениями гуманистов о сопротивлении дурным правителям и насущными политическими проблемами времени, обусловленными историческим процессом возникновения в Европе абсолютных монархий. Отчетливо выраженная антитираническая направленность этой самой ранней совместной публикации Мора и Эразма позволяет выявить идейные истоки политической концепции гуманистов начала XVI в. Показательно, что материал для размышления о тирании они черпают не у средневековых мыслителей, писавших на эту тему (Иоанн Солсберийский, Фома Аквинский, Джон Уиклиф и др.), а у Лукиана, имевшего к тому же дурную репутацию у католического духовенства. Таким образом, существует определенная идейная связь между гуманистической мыслью начала XVI в. и политическими представлениями античности. Творчество Лукиана, вызывавшее столь пристальный интерес Мора и Эразма, служило для них своеобразной школой свободомыслия. В этом мы убеждаемся, читая письмо Мора секретарю короля Генриха VII Т. Ретголлю, написанное в 1506 г. и представляющее собой своеобразное предисловие к переводам Лукиана.

Большая часть письма посвящена попытке реабилитировать Лукиана в глазах «христианского мира» и обосновать тезис о том, что его сочинения не только не опасны для христиан, но, напротив, полезны и поучительны. «Не удивляйся, — писал Мор, — что грубые умы черни оскорбляются этими сочинениями; они полагают, что творят нечто великое и навсегда завоевывают себе заступничество Христа, когда им удается сочинить побасенку, сказку о каком-нибудь святом муже или что-нибудь страшное о преисподней, от чего умиленно прослезится или содрогнется от ужаса разве только старая баба. У нас вряд ли найдется хоть один святой или благочестивая дева, о которых не сочиняли бы подобных небылиц, конечно, с самыми лучшими намерениями; они ведь опасаются, что правде не поверят, и потому нужно ей хорошенько помочь ложью»(15, 3, ч. 1, 4; 6). Столь откровенно высказываясь против «благочестивой лжи» с лучшими намерениями, Мор вступал на рискованный путь свободомыслия. Подобные рассуждения будили сомнения в истинности традиционной идеологии, освящаемой авторитетом католической церкви.

Читать дальше