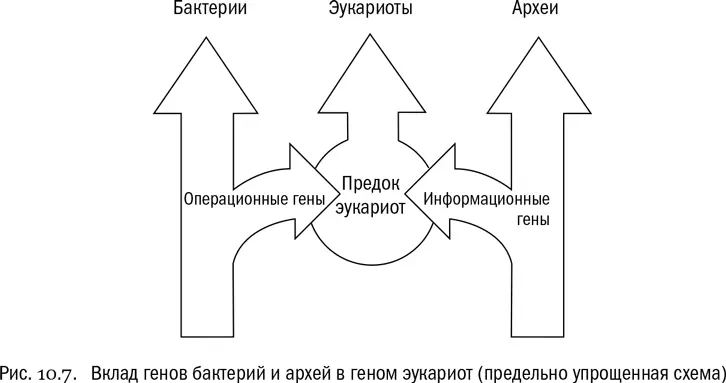

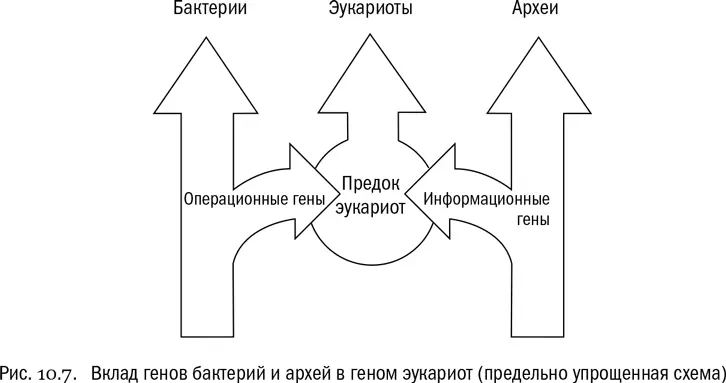

Прежде всего, в ядерных геномах эукариот обнаружено много генов бактериального происхождения, причем — что самое интересное — полученных не только от предков митохондрий и хлоропластов, но и от других групп бактерий, которые внутри эукариотных клеток никогда не жили. Напомним еще раз, что центральная часть эукариотной клетки, включающая ядро, несомненно, произошла от клетки какой-то древней археи (а не бактерии). Между тем подробный анализ эукариотных белков и генов, которые их кодируют, показывает следующее. Непосредственно от архей эукариоты унаследовали в первую очередь белки, работа которых связана с передачей генетической информации, — например, белки транскрипции, трансляции и репликации. А вот белки, обеспечивающие обмен веществ в цитоплазме, оказались в большой степени унаследованными от бактерий, причем от разных (см. рис. 10.7). Сильно упрощая, можно сказать, что «информационные» гены, ответственные за работу самого генома, эукариоты получили в основном от архей, а вот «операционные» гены, ответственные за питание клетки и ее взаимодействие с внешней средой, — в основном от бактерий [75] Joseph R. The origin of eukaryotes: Archaea, bacteria, viruses and horizontal gene transfer // Journal of Cosmology , 2010, V. 10, 3418–3445.

.

Судя по всему, эти данные невозможно объяснить без введения нового для нас понятия — горизонтальный перенос генов . Вообще говоря, то, что одновременно живущие и часто вовсе не родственные друг другу живые организмы более или менее постоянно обмениваются между собой генами «по горизонтали», — это на сегодняшний день общепризнанный факт. Причем перенос может происходить как в результате прямого захвата клеткой обрывков ДНК из внешней среды, так и более сложными способами — например, с помощью РНК-содержащих вирусов, которые приносят с собой копии некоторых чужеродных генов и встраивают их в геном хозяина посредством обратной транскрипции (см. главу 9). У прокариот горизонтальный перенос генов распространен настолько широко, что любое эволюционное древо, построенное по последовательностям большого набора прокариотных генов, будет на самом-то деле представлять собой не древо, а сеть. То, что предков эукариот это тоже коснулось, само по себе совершенно неудивительно. Но интенсивность горизонтального переноса генов там, где жил предок эукариот, должна была быть чрезвычайно высокой. Вероятно, это было какое-то сложное многовидовое сообщество, в котором нахвататься соседской ДНК было легче, чем не нахвататься.

Второе соображение вот какое. При взгляде на эволюционное древо у непредвзятого наблюдателя невольно складывается довольно стойкое впечатление, что эволюционная история митохондрий и хлоропластов была принципиально различна. Хлоропласты в самом деле достаточно легко приобретаются путем обычного фагоцитоза, этому есть прямые свидетельства. А вот в отношении митохондрий таких свидетельств нет. Хлоропласты совершенно достоверно приобретались разными эукариотами много раз. Митохондрии — только один раз, общим предком всех современных эукариот. Мы даже и представить себе не можем, как должен был бы выглядеть эукариот, никогда не имевший митохондрий.

Интересно, а были ли такие эукариоты вообще? Собранные факты как-то уж слишком упорно наводят на мысль, что митохондрии (но не хлоропласты!) — это древнейший признак эукариот как таковых. Возможно, не менее древний, чем ЭПС и ядро. И вполне вероятно, что приобретение митохондрий произошло каким-то особым способом, отличающимся от обычного фагоцитоза, — недаром же во всей дальнейшей эволюции больше ни разу не случилось ничего подобного.

И тут возникает парадоксальная гипотеза. По мнению биоинформатика Евгения Викторовича Кунина, «эукариогенез был инициирован эндосимбиозом, а система внутренних мембран, включающая ядро, развилась как защита против инвазий бактериальной ДНК» [76] Кунин Е. В. Логика случая — М.: Центрполиграф, 2014.

. На всякий случай это высказывание надо пояснить. Мудреным словом «эукариогенез» тут назван сам процесс приобретения эукариотных признаков. Эндосимбиоз — это, как мы уже знаем, такой симбиоз, один из участников которого живет внутри другого. Ну а «инвазия» значит просто «вторжение». Итак, Кунин фактически считает, что появление митохондрий было не следствием, а причиной превращения древней археи в эукариота (см. рис. 10.8).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу