В 1961 году пациент W. J. перенес операцию по рассечению мозолистого тела (то есть были перерезаны волокна, соединяющие полушария мозга пациента). Левая и правая половинки мозга перестали быть связаны между собой. Известный нейропсихолог Майкл Газзанига, наблюдавший тогда за пациентом, отмечал фатальные изменения в его поведении.

Иногда его руки соревновались друг с другом. К примеру, когда пациенту нужно было по заданию собрать определенную конструкцию из цветных кубиков, его правая рука всячески пыталась изменить комбинацию, которую до этого собрала левая. Пациент с рассеченным мозгом мог одной рукой обнимать свою жену, а другой – тут же колотить ее по спине. Создавалось ощущение, словно каждая рука жила собственной жизнью. Интересно, что наблюдалось одновременное проявление как бы противоположных эмоций: условно говоря, любви и ненависти. Тогда даже было высказано предположение, будто в разных полушариях «живут» разные оттенки эмоций (в одном – положительные, в другом – негативно окрашенные).

Все это напоминало синдром чужой руки, возникающий в результате отмирания клеток мозга и проявляющийся в агрессивных конфликтах двух рук. Когда видишь такого больного, можно подумать, что его движениями управляет некая магическая внешняя сила. Описан случай, когда пациенту с таким синдромом приходилось всякий раз тормозить машину, когда его левая рука внезапно начинала хаотично хвататься за руль.

Описанные клинические случаи подтверждают современные нейробиологические гипотезы о том, что наше поведение обеспечивается независимыми системами мозга, которые работают параллельно. В каких-то процессах они действуют совместно, реализуя сложные варианты поведенческих актов. Как это устроено, мы с вами уже увидели на примере систем ДСМ, СВЗ, ЦИС. С этой точки зрения мы и будем освещать многие вопросы части.

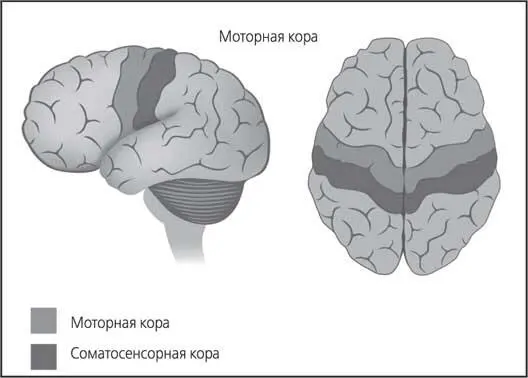

Рис. 53. Моторная кора больших полушарий головного мозга человека

Теперь давайте коротко рассмотрим все структуры мозга, участвующие в реализации двигательного акта.

Сегодня уже много известно о такой области лобных долей, как моторная кора, расположенная под костями черепа в том месте, где заканчивается лоб и начинается теменная область. Она показана на рис. 53. Кстати, часть коры человечка Пенфилда (гомункулуса), о которой мы говорили ранее, тоже входит в состав моторной коры. К слову, есть сенсорный (чувствительный человечек), а есть – двигательный. В мозге они разведены бороздой. Так вот, двигательная часть гомункулуса и включается в состав моторной коры.

Моторная кора

Сегодня моторную кору считают центром управления самыми тонкими и точными произвольными движениями, то есть движениями, которые мы сознательно контролируем. Они и представляют собой итог принятого мозгом решения.

Сигналы, приходящие к моторной коре

Моторная кора получает два мощных потока информации. Один приходит от отделов мозга, связанных с ощущениями (мышечная активность, зрение, ощущения в теле и так далее), а другой – из префронтальной коры. Как вы догадались, оттуда приходят сигналы, связанные с программированием движения. Именно префронтальная кора оценивает степень адекватности движения и затем отсылает программу в моторную, как бы давая разрешение. А та уже отсылает сигналы в структуры, непосредственно связанные с движением.

Внутри моторной коры работают два механизма: контроль движений через обратную связь (при получении информации от мышц и так далее) и программирование (через префронтальную кору). Как же получается их совмещать?

Двигательные программы

Во-первых, моторная кора работает с памятью о двигательных программах. Она их извлекает и перерабатывает, либо сразу встраивает в нужное место более сложного двигательного алгоритма (по-научному – актуализирует моторные программы). Помните, мы с вами уже говорили про автоматизмы. По сути, моторная кора перетасовывает и комбинирует эти самые двигательные автоматизмы.

Известно, что при выполнении какой-то ранее заученной деятельности нейроны мозжечка активируются за 10 миллисекунд (мс) до того, как в работу включатся клетки моторной коры. Исследователям удалось снизить температуру мозжечка у обезьян, что привело к тому, что выученное ранее движение запаздывало!

Читать дальше

![Илья Мартынов Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] обложка книги](/books/405254/ilya-martynov-mozg-kak-on-ustroen-i-chto-s-nim-del-cover.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать. Том 2 [СИ]](/books/390105/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать [СИ]](/books/390106/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij-thumb.webp)

![Илья Мартынов - Ретенция [publisher - SelfPub]](/books/397510/ilya-martynov-retenciya-publisher-selfpub-thumb.webp)